... / INFOTHEK / STILKUNDE

STILKUNDE

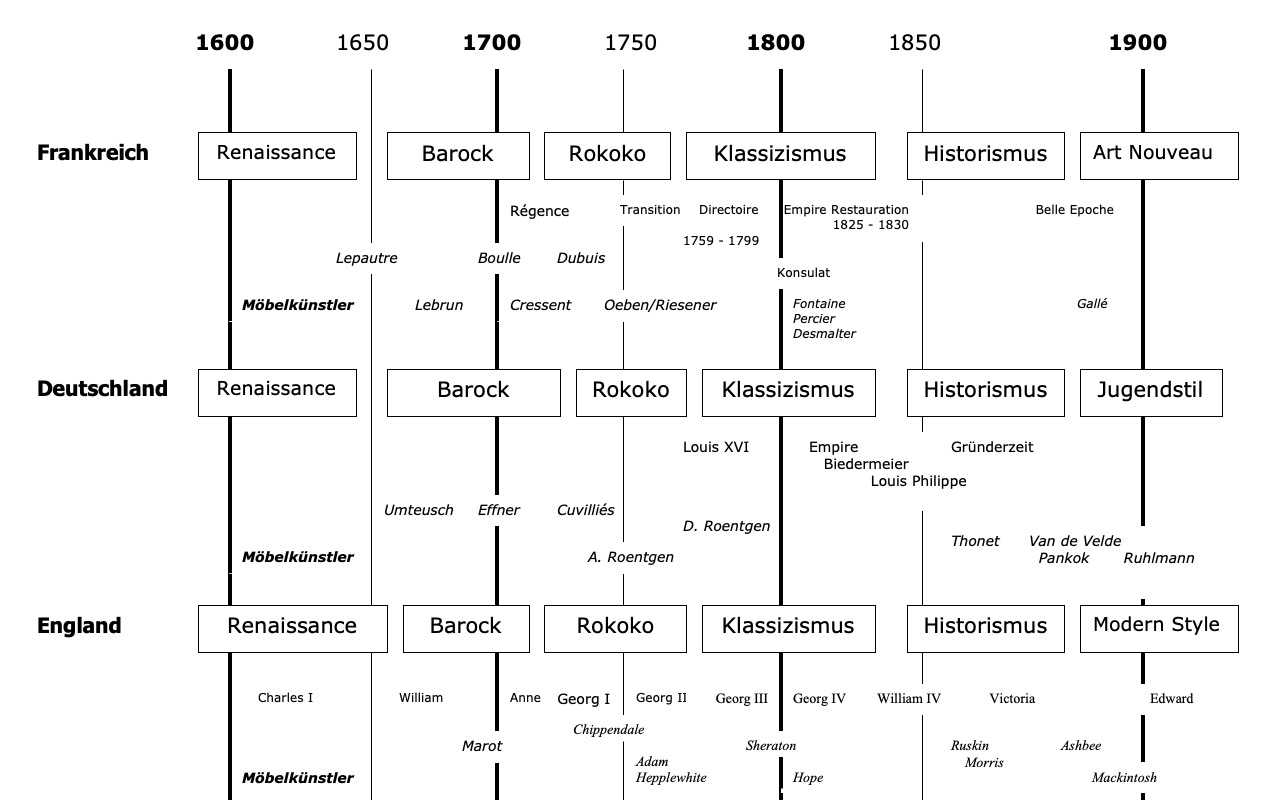

Kunstgeschichtliche Übersicht

Sie lieben Antiquitäten?

Gehen wir davon aus. Warum? Hier beginnt das Geheimnisvolle, das Persönliche. Ist es die Freude, über Dinge zu verfügen, die ein Mehrfaches der eigenen Lebenszeit gesehen haben? Ist es der heimliche Wunsch nach Dauerhaftigkeit und Kontinuität? Ist es der Kitzel, ein “königliches“ Stück sein eigen zu nennen, die Macht der Vergangenheit greifbar zu haben?

Oder träumen Sie sich gerne in die Vergangenheit und lassen sich von alten Stücken dazu verführen? Oder ist es – und das wohl meistens – die Freude an Geschmackvollem, Gekonntem, Vollbrachten? Schlechtes überdauert selten.

Die Zeit liest aus. So kommt es, dass Erlesenes aus längst vergangenen Epochen zu uns spricht, unsere Phantasie anregt, uns zeitlose Schönheit verheißt über allen modischen Wechsel hinweg. Reizt nicht die Frage, welche “Mode“, welche Menschen, welche Vorstellungen und Notwendigkeiten solche Stücke geschaffen haben ?

Im Einführungsteil – Stilmerkmale – werden Ihnen die typischen Formen, Materialien und Techniken der einzelnen Stilepochen kurz und anschaulich vorgestellt. Auch dem “Einsteiger“ wird es ermöglicht, die wesentlichen, prägenden Stilmerkmale zu erkennen.

Die Stilgeschichte will Ihnen wie in einem Kaleidoskop farbige Splitter der Zeit zeigen, in der Ihre Schätze entstanden. Wie die Menschen lebten, wonach sie strebten, wie sie ihr Gefühl für Schönes und Zweckmäßiges zum Ausdruck brachten. Aber auch welche Nöte, Wirren und Anfechtungen sie zu durchleben hatten.

Ein Kaleidoskop möchte sie sein, diese Stilkunde. Mehr nicht. Lassen Sie sich führen zu den Werkstätten vergangener Moden. Zeigt uns ihre Vielfalt doch, wie viel dem Menschen möglich. Und als Möglichkeit ist all das in uns, den Heutigen, aufgehoben. So entdecken wir im Reichtum der Vergangenheit den Reichtum unserer eigenen Möglichkeiten. Ist das nicht verführerisch genug?

RENAISSANCE

BAROCK

ROKOKO

LOUIS SEIZE

KLASSIZISMUS

◌ KLASSIZISMUS EMPIRE

◌ KLASSIZISMUS BIEDERMEIER

◌ KLASSIZISMUS REGENCY

HISTORISMUS

JUGENDSTIL

ART DECO

50er Jahre

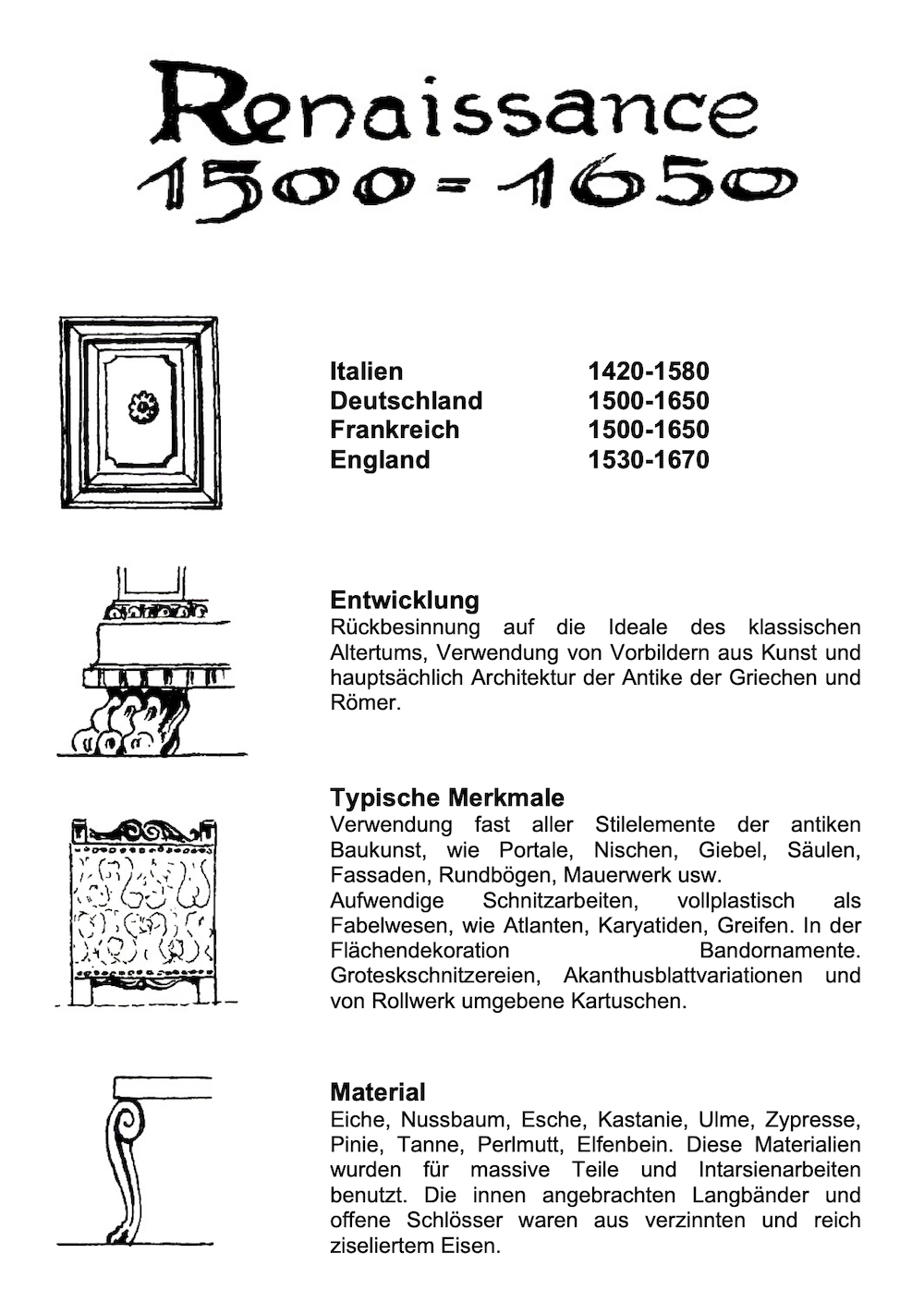

RENAISSANCE

Das Wort Renaissance stammt aus dem Französischen und bedeutet Wiedergeburt. Erstmals wird es 1855 von dem Franzosen Michelet benutzt; der deutsche Kunsthistoriker Jakob Burckhardt verwendet den Begriff Renaissance 1860 als Stilbezeichnung. Tatsächlich leitet sich Renaissance von dem italienischen Wort “rinascità“ ab, das der Maler und Kunsttheoretiker Giorgio Vasari im Jahre 1550 in seinen Veröffentlichungen einsetzt, um die Wiedergeburt der Kunst im Italien des Quattrocento und Cinquecento zu beschreiben. Im Gegensatz zu Vasari versteht Burckhardt unter dem Begriff Renaissance die Wiedergeburt des Geistes der Antike. Die Epoche der Renaissance überregional festzulegen, tritt auf Hindernisse. In Italien erlebt sie ihre Blüte von 1420-1530, in Deutschland erst von 1495-1600.

Renaissance bedeutet in erster Linie eine Geisteshaltung, die alle Lebensbereiche des Menschen durchdringt. Die Wiederentdeckung der Antike und ihres Kosmos kann durchaus verstanden werden als Reaktion. Der Forschergeist des Menschen rennt immer stärker gegen die Grenzen des mittelalterlichen Weltbildes. Die Welt wird entdeckt, im Großen wie im Kleinen. Naturwissenschaftler, Künstler und Abenteurer reißen die Mauern nieder, die die Menschen bis dahin umgeben und erweitern ihren Horizont in unvorstellbarem Maße. Die bekanntesten Vertreter dieser Entwicklung sind Columbus, Leonardo da Vinci. Gleichzeitig wollen Luther, Calvin und Ignatius von Loyola, voller Inbrunst, noch einmal den Gedanken des Gottesstaates verwirklichen.

Vergeblich – der Abbau der Religion und der Vormachtstellung der Kirche und ihrer Ideale sind unaufhaltsam. Eine lange Reihe von Zweiflern und Fragern bricht aus der blinden Geborgenheit der mittelalterlichen Glaubensvorstellungen aus. Immer lauter ertönen die Stimmen von Sittenrichtern, die das “Lotterleben“ hinter Klostermauern und des Vatikan anprangern. Der prominenteste Vertreter dieses degenerierten Lebensstils ist Papst Alexander VI. aus dem Hause Borgia. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Antike wird die Kunst säkularisiert. Da ihr der einende, religiöse Hintergrund der Antike fehlt, ist die Renaissance allgemein als profane Kunst zu werten. Gewiss gibt es religiös motivierte Kunstwerke, doch der Hauptantrieb ist Befreiung. Insofern kann man die Renaissance als die erste weltliche Kunstepoche bezeichnen. Neben der Antike schöpft der Künstler aus der Natur. Er verzichtet auf die Anlehnung an die kosmische Schöpfung, vielmehr sucht er Vollendung im irdischen Bereich. Wiederentdeckung der Antike, Wiederentdeckung der Natur – beide führen zum Menschen. Die Entwicklung führt vom Begreifen der Antike in der Frührenaissance bis zum Ersetzen der Natur durch geistige Ideale in der Spätrenaissance und dem Manierismus.

Kunst entsteht aus dem Intellekt, überkommene Traditionen werden überwunden, der Geist steht über dem Handwerk. Der Renaissance-Künstler schafft Meisterwerke in mehreren Techniken. Das bekannteste Beispiel dafür ist das Universalgenie Leonardo da Vinci: Er ist Maler, Bildhauer, Architekt, Goldschmied, Forscher, Erfinder. Auch Raffael und Michelangelo sind vielseitig begabt und tätig. Die Formensprache der Renaissance ist vielfältig und natürlich. Die gotische, alles beherrschende Vertikaltendenz ist abgelöst von der Harmonie zwischen horizontalen und vertikalen Elementen. Die Frührenaissance zeigt Feinheit, Leichtigkeit und scharfe Prägnanz, in der Hochrenaissance gelten eher eine weichere Auffassung und eine Neigung zur Vereinfachung. Inspiriert von der römischen Kaiserzeit konzentrieren sich die Kräfte jetzt eher auf das Großartige, Schwere, man will der Kunst der antike Ebenbürtiges schaffen. Die Entwicklung geht von bewusster Knappheit hin zur Aufnahme immer mehr menschlicher Ausdrucksmöglichkeiten. Angestrebt ist die Sichtbarmachung menschlicher Gefühle und die Umsetzung der Formen aus der Natur in die Sprache der Kunst.

Nach Michelangelo ist der Mensch in seiner Nacktheit der Mittelpunkt des Universums. Der Mensch bewegt sich natürlich in dem ihn umgebenden Raum, alles soll Harmonie ausstrahlen. Der Mystizismus verschwindet nicht, sondern drückt sich anders aus: in der Regelmäßigkeit des Quadrats, Rechteckes, Würfels, Dreiecks und Kreises. Diese einfachen geometrischen Grundformen setzen den Menschen in eine logische Beziehung zu seiner Umwelt. Der Kreis als Symbol der Vollkommenheit Gottes ist gleichzeitig eine natürliche Form. Daher ist er in der Renaissance der ideale Grundriss für ein Gotteshaus.

Nach der naturgetreuen Darstellung der Menschen und der Beobachtung der Natur entwickelt sich die Gabe des Künstlers, sich vorzustellen, was es noch nicht gibt. Damit ist dem zweiten Zweig der Renaissance-Kunst “die Tür geöffnet“: die phantastische Kunst, die uns nur im Geist und in der Seele des Künstlers existierende Dinge darstellt. Haben auch Sie den Roman “Der Name der Rose“ gelesen, Vorahnung des Kommenden? Humanistisches Lebensgefühl führt zur Entdeckung des Individuum. Die Wiederentdeckung des selbstbewussten Menschen aus der Antike hat zur Folge die rationale Durchdringung der Welt als geordnetes Gefüge von Mensch, Natur und Gottheit (Kosmos). Das öffnet den Blick für neue Räume und Ordnungen. Das alte, auf Glauben beruhende, dämonisierte Weltbild des Mittelalters zerbricht.

Neues Bewusstsein für das eigene Erleben und das eigene Nachforschen, die eigene Persönlichkeit und Mode. So bekommt das forschende Einzelwesen Gültigkeit, solange es den Gesetzen des Kosmos nicht widerspricht. Selbstverständlich kennt diese Suche auch Übertreibungen. Die neue Vernunft sucht spekulierend – Kant wird manchen Gedankengang dieser Zeit in seiner “Kritik der reinen Vernunft“ (1781) in Schranken weisen – Wege ins Unendliche, in die Welt der Astrologie, der Magie. Sie ist auf der Suche nach Wahrheit im Reich des Dämonischen, der Hieroglyphen und Symbole (Faustisches Streben!). Ob Scharlatan, ob Begründer der modernen Naturwissenschaften, das Suchen allein bestimmt ihren Wert.

Vernunft als “Schau des Wahren“ und christlicher Glaube treten gleichberechtigt nebeneinander, philosophischer Neu-Platonismus (Cosimo di Medici) setzt Gott und Wahrheit gleich. Somit kann der wahrheitssuchende Mensch an Gott nicht fehlgehen und leitet damit seine Berechtigung zum Widerstand gegen die Kirche ab.

So streben Fürsten, Gelehrte und andere nach dem Ideal des “huomo universale“, des allseitig schönen, wahren und gebildeten Menschen. Nun wird verständlich, weshalb der künstlerische Ausdruck des Renaissance-Menschen untrennbar als Wahrheitssuche verstanden werden muß. Den Lehren der Kirche aus eigenem Wissen und ästhetischem Empfinden zu widersprechen ist nicht mehr gottesleugnerisch. Solches Denken, solches Lebensgefühl führt zu großen Taten: Giordano Bruno und Galileo Galilei bezahlen für ihr aufrührerisches Denken und Forschen: Bruno mit dem Leben, Galilei mit lebenslangem Berufsverbot.

Vor dem Hintergrund der römischen und griechischen Antike treibt Europa in neuem religiösen, poetischen und sozialen Geist zu einer alles verändernden Kulturblüte.

Geschichte

Geschichtlich und politisch ist die Renaissance die Zeit der Unruhigen und Schwarmgeister – seit über 100 Jahren gärt und rumort es in Europa an allen Ecken und Enden, der Durchbruch zur Neuzeit steht unmittelbar bevor. Der Vatikan hat durch sein Exil in Avignon an Macht verloren, das verhilft den norditalienischen Städten zu Autonomie und wirtschaftlicher Größe. Die großen Patrizierfamilien, vornehmlich in Florenz, zeichnen sich durch hohen Realitätssinn aus und präsentieren dem Papst eine gefestigte Industrie, Hochfinanz, intellektuellen Ernst und moralische Disziplin. Dies lässt den Oberchristen nicht ruhen. Schließlich gelingt es dem Vatikan, getragen von der Sehnsucht nach einem Römischen Reich, in der Hochrenaissance zum bedeutendsten Mäzen aufzusteigen; die Päpste und ihre unvorstellbare Prunksucht prägen das Kunsthandwerk.

1453 erobern die Türken Konstantinopel, das oströmische Reich geht unter. Während die norddeutsche Hanse an Bedeutung verliert, steigen in Süddeutschland die Kaufherrendynastien der Fugger und Welser zu den mächtigsten Geldmagnaten der Zeit auf. Sie sind ohne Zweifel das größte “Leihhaus“ der westlichen Hemisphäre. Fast jeder Fürst von Rang und Namen bis hinauf zum Kaiser und zum Papst ist Schuldner bei ihnen. Derweil sponsort Königin Isabella von Spanien, gegen den Willen ihres königlichen Gemahls, den unbekannten Genuesen Columbus. Diese Großzügigkeit führt 1492 zur ungeplanten Entdeckung Amerikas. 1491 werden – oh Ironie des Schicksals – Heinrich VIII. von England und Ignatius von Loyola geboren. Heinrich ist der englische König mit der unmäßigen, unorthodoxen Ehepolitik, die zum Ausbruch Englands aus der römisch-katholischen Kirche führt, während Ignatius als Gründer des Jesuitenordens eben dieser angeschlagenen Kirche wieder zu Ansehen verhilft.

Die Völker Europas bangen der Jahrhundertwende (1500) entgegen, an der nach allgemeinem Verständnis der Weltuntergang stattfinden soll. Aus Venedig zurückgekehrt, zeichnet Dürer unter dem Eindruck von Ketzerverbrennungen (Savonarola in Florenz) die Apokalypse. Aus solcher Weltuntergangsstimmung heraus lässt sich allein die Wirkung von Luthers (zunächst in Latein verfassten) 95 Thesen erklären, die in aller Unschuld als interne theologische Auseinandersetzung gedacht waren. Mit Hilfe des gut fünfzig Jahre früher erfundenen Buchdrucks gelingt eine unbeabsichtigte, ungeheuerliche Verbreitung von Luthers Sätzen in ganz Deutschland, ja, man kann sagen, in ganz Europa.

Dem Volk dringt Neues in alle Poren, es begehrt auf. Papst Leo X., ein Medici, kann dieses Treiben nicht dulden. Die Kirche in ihrem Hierarchischen Ordnungsglauben wehrt sich gegen die “Gleichmacherei“ der Protestanten. Während Martin Luther nur für und durch den Glauben lebt, ist Erasmus von Rotterdam die Verkörperung des vornehmen, weltlichen Bildungsmenschen der Renaissance, der Luther scharf kritisiert: “Wo das Luthertum herrscht, ist Untergang der schönen Wissenschaften“. Soweit die beiden bekanntesten und markantesten Antipoden im deutschsprachigen Raum. Ähnlich freundlich gehen Michelangelo und Leonardo da Vinci miteinander um.

1521 (Reichstag zu Worms) wird Ignatius von Loyola zum Gottesmann und indirekt zu Luthers Gegenspieler. Er unterbreitet Papst Paul III. ein Rettungsangebot für die katholische Kirche, das dieser 1540 begeistert aufnimmt. Mit einem eleganten Rückfall ins Mittelalter führt Rom 1541 die Inquisition wieder ein, die Epoche der Gegenreformation beginnt. Gleichzeitig wird Intoleranz zum wichtigsten, gemeinsamen Merkmal von Christen aller Richtungen. Ein Meer von Blut und Tränen überschwemmt Deutschland, die Bauernkriege brechen aus. “Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann“. Dies Wort stammt aus der Zeit. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa erheben sich immer wieder Teile de Bevölkerung gegen ihre Obrigkeit. Einem Tilman Riemenschneider werden in der Haft die Hände gebrochen, weil er sich den Anordnungen der Oberen nicht beugen will. Die sporadischen Brände des 15.Jahrhunderts verdichten sich zu einer Art Kreuzzugsglauben gegen alles, was von oben kommt. Man brandschatzt, zerstört, tötet im Namen Gottes – nur ist es jetzt das gemeine Volk und nicht Kirche und Herrscher, die es ihm jahrhundertelang vorgemacht haben.

Der Bauernkrieg ist eine einzige soziale Tragödie. Der seit Menschengedenken gnadenlos geopferte Bauer und einfache Stadtmensch zieht mit seinesgleichen als Bruder – ohne militärische Führung und Erfahrung – gegen den kampferprobten Adel und die Kirche. Die Folgen sind katastrophal. Neben Trauer um Mensch und Besitz bleiben nur Enttäuschung und Resignation. Die Glaubenszugehörigkeit wird jetzt von den kleinen Landesfürsten verordnet.

Die religiöse Erneuerung in Europa entartet zu machtpolitischen Auseinandersetzungen. Die wohlgemeinten und von vielen geforderten Reformideen degenerieren rasch zum Alibi von allerlei Machthabern, ihre Ansprüche durchzusetzen. Luther hat vor dem Reichstag zu Worms sein Leben riskiert, 60 Jahre später sichert sich der französische König Heinrich IV. mit seiner Rückkehr zum Katholizismus Krone und Land, “Paris ist eine Messe wert“. Bezahlt wird die “Pariser Bluthochzeit“ mit dem Progrom gegen die Hugenotten (Bartholomäusnacht). Der strenggläubige, spanische König Philipp II. (nachzulesen in Schillers “Don Carlos“) verfolgt gnadenlos Macht- und Glaubensziele, und zwar in dieser Reihenfolge, mit jedem erdenklichen Mittel. Während er eifersüchtig über die Rechtgläubigkeit seiner Untertanen in Europa wacht, entwickelt sich England unter Königin Elizabeth I. vom unbedeutenden Inselstaat zur Weltmacht und wird neben den freien Niederlanden zum Mekka für Andersgläubige und Verfolgte. Doch die Revolution der Naturwissenschaften, die Eroberung des Kosmos und die religiöse und soziale Erneuerung lassen sich nicht mehr rückgängig machen.

Ausbreitung der Renaissance

Ausgehend von Italien fallen die Impulse der Renaissance in ganz Europa auf fruchtbaren Boden. Allerdings werden sie in den jeweiligen Ländern zu sehr unterschiedlichen Zeiten aufgenommen, je nach geographischer, politischer und kultureller Lage des betreffenden Landes. Wie schon erwähnt, ist Italien die Wiege der Renaissance. Dort ist durch das Vorhandensein antiker Vorbilder die Entwicklung fast übergangslos, zumal sie schon seit dem Ende des 14. Jahrhunderts ein lebhaftes Interesse am antiken Erbe zeigt, vor allen Dingen in den Geistes- und Naturwissenschaften. Nachdem die Vorherrschaft des französischen Geschmacks gebrochen ist, tritt eine Rückbesinnung auf eigene Traditionen ein. Diese Neigung kann man als Rückführung der eigenen urbanen Ursprünge auf das antike Rom bezeichnen. Nach der Schwächung des Kaisertums erstarken die Stadtstaaten wirtschaftlich und politisch, allen voran die toskanischen Städte Florenz, Pisa, Siena. Schließlich werden die Päpste zu den bedeutendsten Kunstförderern. Heerscharen von Künstlern pilgern nach Italien, wandernde Künstler werden von dort an europäische Fürstenhöfe gerufen. Klarheit, Maß und Großzügigkeit gehören zu Florenz, zu Rom gehört Großartigkeit. Die Wiederentdeckung der zehnbändigen Architekturtheorie Vitruvs (33 n. Chr.) im Kloster St. Gallen und ihr Abdruck 1486 in Rom bilden die Grundlage für die Blüte der Architektur in der italienischen Hochrenaissance. Trotz seiner benachbarten Lage reagiert Frankreich sehr zögerlich auf die neue Strömung und nimmt sie erst spät auf. Zunächst rezipieren die französischen Kunsthandwerker nur die dekorativen Details der italienischen Renaissance unter Auslassung der inneren Gesetzmäßigkeit oder konstruktiven Struktur.

Der wichtigste Förderer der französischen Strömung ist König Franz I. (1515-1547), der berühmt ist für seine Loire-Schlösser (Außentreppe am Schloss von Blois). Auch Madame de Rambouillet ist der neuen Kunst gegenüber sehr großzügig. Der König holt zahlreiche italienische Künstler nach Frankreich, doch ohne bleibenden oder durchschlagenden Erfolg. Schließlich lösen sich die französischen Kunsthandwerker vom Einfluß der italienischen Meister und entwickeln eigenständige Vorstellungen im Umgang mit der Antike. Die hervorragendsten Werke dieser Epoche in Frankreich sind der Hoch- und Spätrenaissance zuzuordnen, das beste und reinste Beispiel ist das Schloss Fontainebleau. Durch enge verwandtschaftliche und politische Beziehungen Spaniens mit Italien gibt es einen regen kulturellen Austausch mit diesem Land, daher wird die Renaissance in Spanien recht früh angenommen. Spanien schöpft aus seiner eigenen antiken Tradition, dem Maurischen; italienische Stilelemente werden nur adaptiert. Die spanische Spätrenaissance ist geprägt von der Regentschaft des König Philipp II. Seine tiefe und ernste Religiosität lehnt verspielte Ornamentik ab. Die Spanische Renaissance zeigt sich prägnant, männlich, streng, nüchtern. Bekanntestes Bauwerk: der spanische Königspalast in Madrid, der “Escorial“. Trotz intensiven geistigen und kulturellen Austausches deutschsprachiger Humanisten und Künstler mit Italien dringt das Formengut der italienischen Renaissance zunächst nicht in unsere Länder vor, deren Kunst noch von der Spätgotik bestimmt ist. Der wohl entscheidende Vermittler zwischen traditionellem Handwerk und neuen Kunsttheorien ist Albrecht Dürer. Seine Venedigreisen und die Handelsbeziehungen der Nürnberger und Augsburger Patrizierfamilien geben den Anstoß für die zaghafte Verwendung vor allem norditalienischer Elemente. Für Nürnberg ist in erster Linie Peter Flötner als hervorragender Möbel-Baumeister zu nennen, für Augsburg Hans Burgmair und Daniel Hopfer. Die nur zögernde Aufnahme des neuen Stils ist durch die religiösen und politischen Umwälzungen im nördlichen Europa zu erklären. Erst nach 1530 gewinnt die Renaissance im deutschsprachigen Raum an Boden, allerdings als durchaus eigenständige Entwicklung. München, eine Hochburg der Gegenreformation, spielt in der deutschen Renaissance eine besondere Rolle.

Exzellente Renaissancewerke finden sich in den Niederlanden. Außer Italien hat sich wohl kein europäisches Land so aktiv, kreativ und offen mit der Renaissance auseinandergesetzt. Für die holländischen Künstler ist die Natur der Führer. Man konzentriert sich auf die realen Dinge der Welt, zeichnet und malt mit mikroskopischer Genauigkeit. Die niederländische Kunst hat zwei Höhepunkte: den Ausdruck religiöser Gefühle und die Wiedergabe der den Menschen umgebenden, realen Natur. Zunächst ist Brügge das Zentrum im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert übernimmt Antwerpen die Vorherrschaft. Besonders starken Einfluß auf den norddeutschen Raum bis nach Frankfurt und Prag übt der flämische Architekt und Maler Hans Vredemann de Vries. Seine Vorlagen-Blätter zur Möbelgestaltung finden große Verbreitung. Geistiges und formales Gut aus Italien gelangt durch italienische Wanderkünstler über Ungarn nach Böhmen, Polen und Russland.

Möbel und Einrichtung

Die deutschen Möbel der Renaissance erreichen um 1500 einen Höhepunkt technischen und künstlerischen Könnens. Konstruiert sind sie hauptsächlich als Kastenmöbel. Die Möbelschreiner beherrschen die Kunst des Schnitzens und der Intarsienarbeit meisterlich, so dass aus dem tektonisch schlichten Einrichtungsgegenstand oft genug ein kleines Kunstwerk wird.

Die Wände des Patrizierhauses sind holzgetäfelt. Die häufigsten Holzarten hierbei sind Eiche oder gebeiztes Fichtenholz, Nussbaum noch recht selten. Den gewünschten Farbton erreicht der Kunsthandwerker, indem er das Holz mit heißem Sand bearbeitet. Diese Wandverkleidung reicht nicht immer bis zur Decke und ist reich dekoriert mit dem neuen Formengut. Symmetrisches Linienspiel dient der Flächenbelebung. Größere Flächen werden vielfach ein- und unterteilt durch Intarsien in geometrischen Grundformen. Echte oder simulierte Wandschränke sind in die Paneele eingearbeitet. Der obere, freie Wandstreifen ist entweder nach italienischem Vorbild mit Gemälden geschmückt oder einfach freigelassen, was besonders für die Nürnberger Renaissance typisch ist. Im Lauf der Jahrzehnte reichen die Täfelungen bis zur Zimmerdecke.

Die obere Zone der Verzierungen ist mit im Scheitel unterbrochenen Bogenfeldern auf kleinen Pilaster gegliedert, die Basis bilden gedrungene Voluten. Später ziert auch geprägte Ledertapete den Raum. In die Täfelung eingelassen ist eine von Säulen eingerahmte Tür, deren Abschlussgebälk schlicht sein kann oder mit einer Bekrönung aus dem Bereich der Pflanzenwelt versehen ist wie Girlanden, Rosetten, Akanthusblatt oder Fruchtreihen. Ähnlich ist die Fensternische gestaltet, in deren Öffnung Butzenscheiben eingesetzt sind.

Von der Zimmerdecke hängen verschieden gestaltete Beleuchtungskörper. Bis heute erhalten hat sich der Kronleuchter, ein Kranz oder Reifen, auf den Kerzen gesteckt werden. Sehr modern ist das Lüsterweibchen. An einer von der Decke herabgelassenen Kette ist eine, oft nackte, weibliche Figur befestigt, oftmals aus dem Bereich der Fabel, an der ein Hirschgeweih montiert ist und deren Arme als Kerzenhalter dienen. Der dritte Lampentyp ist die sogenannte “Flämische Krone“, aus deren zentralem vasenförmigen Metallkorpus Messingarme ragen. Darauf werden Kerzen aufgesetzt. Dem Renaissance-Menschen ist auch der Wandleuchter bekannt, der mit Vorliebe aus Reh- oder Hirschgeweihen hergestellt wird. Im deutschsprachigen Raum ersetzt der Kachelofen den offenen Kamin. In dem derart ausgestalteten Zimmer stehen die Möbel als Raumschmuck.

Ein wichtiger Einrichtungsgegenstand ist der Schrank. In der offenen Version heißt er “dressoir“ (dresser, franz.: anrichten). Er ist im Haushalt des 16.Jh, ein gefragtes Repräsentationsmöbel. Kostbare Geschirre und silberne Behältnisse werden darin aufbewahrt und zur Schau gestellt. Kaum ein Teil dieses Prunkmöbels ist ohne Schnitzerei, gestaltet aus allen Elementen der Renaissance: Löwenklauen, Beschlag, Rollwerk, Grotesken, Akanthus, Fruchtgehänge, Rosetten, Palmetten, Blattranken, Voluten, Karyatiden.

Beim Schrank wird der geschlossene Sockel als Schublade genutzt, den oberen Abschluss ziert häufig ein Fries mit antikischer Ornamentik oder ein Dreiecksgiebel. Profilierungen, Kehlungen, Verkröpfungen werden im Lauf der Zeit kräftiger, und den struktiven Aspekt stärker hervortreten zu lassen. Die Front und Seiten ziert das außerordentlich vielgestaltige Schmuckwerk aus den oben erwähnten Ornamenten sowie Muscheln, Löwen, Engelsköpfe, Masken, Vasen, Kartuschen.

Eine wichtige Rolle bei den Renaissancemöbeln spielen auch verschiedenste Pflanzenmotive und Vorlagen aus der mythologischen und biblischen Figurenwelt. Selbst das reichste Ornament ist Bestandteil oder Verstärkung des Aufbaus, beides ist sehr eng zu einer harmonischen Gesamtwirkung verbunden. Zunächst sind die Säulen glatt, dann werden sie üppig mit Reliefs überzogen, später intarsiert, die Kapitelle sind reich gestaltet. Eiche und Fichte verarbeitet der Möbelschreiner am häufigsten, das Modefurnier ist Esche. Mit der Eroberung der neuen Welt wird das kostbare Ebenholz sehr gefragt. Im Fortgang des Jahrhunderts werden die für die Architekten geschaffenen Musterbücher verbindlich für den Schreiner, der nach diesen Vorlagen die Fassade seiner Möbel gestaltet. Die klassische Ordnung der Säulen und Pilaster bestimmt den Aufbau des Möbelstücks. Füllungen mit Dreiecksgiebeln, die kleinen Tempeln gleichen, betonen nun die Front von Schrank und Truhe. Da hinein gefügt sind perspektivische Einlegearbeiten oder Reliefschnitzerei.

Die Kastentruhe ruht meist auf einem geschlossenen Sockel. Die Front ist wie beim Schrank gestaltet, aufgelockert in der Art einer architektonischen Fassade mit Bogenfeldern zwischen Pilastern. Die Felder sind mit Reliefschnitzerei geschmückt, später tritt üppige, phantasievolle und äußerst kunstfertige Intarsienarbeit an deren Stelle, häufig gefertigt in der neu entdeckten Kunst der Perspektive. Der Rahmen ist flach oder reliefiert geschnitzt, die Vertikale durch Säule und Pilaster zusätzlich betont.

Abbild menschlichen Tuns und menschlicher Kunstfertigkeit ist der Kabinettschrank. Der querrechteckige Schreibkasten birgt hinter der herabklappbaren Vorderseite eine kaum auszuschöpfende Vielfalt von Schubladen, Türchen und Geheimfächern. Der Kasten wird beliebig auf einen Tisch gestellt, ist also ein mobiles Möbel; später wird das spanische Untergestell Mode, ein Gestell mit Korkenzieherbeinen und Querverstrebungen, auf dessen oberen Rahmen der Schreibkasten gesetzt wird.

Auch das Pultkästchen oder –schränkchen mit seinen reich intarsierten Sichtseiten wird ähnlich verwendet. Prunkvoll und kostbar wird der Kabinettschrank durch die Verarbeitung von Ebenholz und aufwendigstem Gegenfurnier auf den Innenseiten von Türen und Klappen. Der Möbelschreiner dekoriert das wertvolle Ebenholz oft mit virtuosen Gold- oder Silberintarsien. Sehr anziehend, jedoch viel strenger wirken feine Einlagen aus geritztem Elfenbein.

Erst in der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts werden Tisch und Stühle als Einrichtungsgegenstand unentbehrlich. Der feststehende Tisch zum Essen, zur Unterhaltung, auch zum Arbeiten und Lesen wird bei uns geläufig, während er im Italien der Frührenaissance schon stark verbreitet ist. Die beiden gängigen Typen sind der Wangen- und der Schragentisch. Die beiden Tischtypen sind seit der Spätgotik bekannt.

Beim Wangentisch ruht die Platte auf zwei seitlichen, meist senkrecht stehenden, massiven Brettern, den Wangen, deren Unterteile wie Kufen aussehen. Der breite Rahmen bekommt später reliefgeschnitzte Füllungen, in denen Schubladen verborgen sein können. In der Frühzeit der Renaissance sind auch steinerne Tischplatten beliebt, deren Oberfläche dekorativ geritzt und geätzt ist.

Das Gestell des Schragentisches besteht aus schräggestellten, meist scherenartig, verbundenen Hölzern unter den Seiten der Platte. Diese sind häufig geschweift. Die “Schragen“ genannten Beine sind üblicherweise mit einer Querverstrebung stabilisiert. Nun wandelt der Künstler die Gestelle ab, indem er z.B. die Beine pilaster- oder säulenförmig mit üppigen Kapitellen ausbildet. Dann verändert sich der Säulenfuß. Er wird mehrfach gewulstet oder korkenzieherförmig gedreht. Oft verjüngt sich auch der Säulenschaft, er wird mit Hermen oder Karyatiden geschmückt. Wie der Kabinettschrank entwickelt sich der immer beliebter werdende, runde oder quadratische Tisch zu einem veritablen Prunkmöbel. Auf der Tischplatte und später auch am Gestell zeigt der Kunsthandwerker all seine Fähigkeiten im Bereich der Intarsienarbeit. Fünferlei Holzarten und Elfenbein werden zu Intarsien verarbeitet. Die Findigkeit scheint kaum Grenzen zu kennen: der Klapptisch und der Ausziehtisch halten Einzug im Patrizier- und Fürstenhaus. In der Spätrenaissance deutet die Entwicklung des Tisches stark auf die Entwicklung des barocken Punktisches hin.

Der Stuhl erfährt nachhaltige Veränderungen. Denn zu den nun oft genutzten Tischen müssen neue Sitzgelegenheiten entworfen werden. Schon im 15.Jh. wird er Falt- und Klappstuhl in unseren Raum eingeführt, der aber nur für den aktuellen Gebrauch aufgebaut wird. Der bis dahin nur der Obrigkeit vorenthaltene Sessel findet als repräsentatives, bequemes Möbel seinen Einzug in die Räume des Patriziers. Das Gestell ist oft noch vom antiken Scherenstuhl abgeleitet, dessen X-Form jetzt immer öfter von vollplastischen Figuren verdeckt ist. Aus den Rückenlehnen mit Kandelabersäulen ragen reich geschnitzte, offene Armlehnen hervor, die in Voluten oder mythologischen Köpfen münden. Diese Art von Stuhl hat ein Lederband oder eine voll ausgebildete Rückenlehne. Denn mittlerweile hat man gelernt, Polster und Rahmen fest miteinander zu verbinden. Die Bekrönung des Lehnenrahmens entspricht in ihrer Ornamentik den obigen Beschreibungen.

Der Armlehnstuhl erhält ein vierbeiniges Gestell, das gerade und rechtwinklig ist. Die Beine können schmucklos und vierkantig sein, aber auch säulenförmig und münden in Tatzenfüßen oder wie die Armlehnen in Voluten oder Tierköpfen. Die vorderen Beine stützen die Armlehne, die rückwärtigen umrahmen die Rückenlehne und haben an ihrem oberen Ende Karyatiden, die in Schnecken oder Tierhäuptern münden. An der Schauseite des Gestells und der Lehne verlaufen häufig recht breite, stabilisierende Bretter, die reich geschnitzt und verziert sind.

Selbstverständlich gibt es auch den Brettstuhl. Dessen Holzsitz, der in jedem Fall eine geometrische Form bildet, ruht auf vier eingepflockten, schräggestellten Beinen. Die mit einem Greifloch versehene Rückenlehne ist reich verschnitzt.

Auch das Bett ist in seiner Grundstruktur ein Kastenmöbel. Gewöhnlich wird es von einem Bildhauer entworfen. Der breite Rahmen ruht auf vier körperhaften Füßen, aus seinem oberen Teil ragen Säulen auf. Diese scheinen in ihren verschiedenen Formen den Tischbeinen zu ähneln. Auf den Säulen schwebt der Baldachin, der sich nicht immer über das ganze Bett spannt. Das Kopfbrett ist im Vergleich zum Fußbrett stark erhöht, alle Schauseiten des Bettes schmücken die Zierraten der Renaissance wie Pilastergliederungen, rustizierte Bögen oder Ädikulumfüllungen. Dazu gesellen sich Reliefschnitzereien und später Intarsien. Übrigens dient der Baldachin des Renaissance-Bettes keineswegs nur der Gemütlichkeit und der Intimität, vielmehr soll er den Schläfer vor herabfallenden Insekten schützen.

Im Zusammenhang mit dem Bett ist der Gießkalter zu erwähnen, ein in der Spätgotik modern gewordenes Waschkästchen. Die Deckplatte ist nach beiden Seiten hin ausklappbar, darin verbirgt sich das Waschgeschirr.

Wie sich Denken, Handeln, Gebäude und Möbel im neuen Geist wandeln, so wandelt sich auch die Kleidung. Zum neugestalteten Zimmer passt nicht mehr die anliegende, mittelalterliche Strumpfhose. Der Herr trägt jetzt eine monströse Pluderhose mit Betonung des Hosenlatzes. Diese Hosen sind rundum geschlitzt und mit andersfarbigen Stoffen unterlegt. Darüber kleidet man sich mit einem Wams, dessen Ärmel ebenfalls im oberen Teil geplustert sind.

Zunächst trägt der gehobene deutsche Herr noch halsfern, dann wird der Halsausschnitt mit einem kleinen Halstuch geschmückt. Dieses weicht dann dem Hemd mit weitem, spitzenbesetztem Kragen, woraus sich später die gestärkte Halskrause entwickelt. Den Kopf bedeckt ein breites Barett oder ein großer Federhut. Die Kleider der Damen werden ausladender, aus sich bauschenden Stoffen hergestellt. Die Taille rutscht wieder vom Busen an ihren natürlichen Ort, zunächst wird der tiefe, rechteckige Ausschnitt nach vorn von einem Hemd verdeckt. Darunter trägt die Dame das spanische Korsett, eine für unsere Verhältnisse unvorstellbare Monströsität aus Eisen, Bein und Bändern. Der Brustlatz ist üppig verziert, darüber hängen mehrere Ketten aus Gold und Perlen, die Hände sind geschmückt mit köstlichen Ringen. Später werden Stehkragen und Coller modern. Frauen wie Männer tragen die breiten “Kuhmaulschuh“ aus Stoff oder Leder. Man war üppig in der Kleidung, über Samt, Damast und Brokat trägt man Marderpelze.

Eine auf Idealität und Ruhe ausgerichtete Kunst wird stets von jungen Kräften in Frage gestellt. Ab 1520/30 sind in Italien, bei uns gegen Ende des Jahrhunderts Anzeichen von Unruhe und Spannung zu beobachten, der Manierismus kündigt sich an. Der tiefgründige, geistige Symbolismus weicht einem ingeniösen Spiel allegorischer Zufälle. Der Mensch, das Ziel des Humanismus und der Renaissance, gerät wieder aus der Balance.

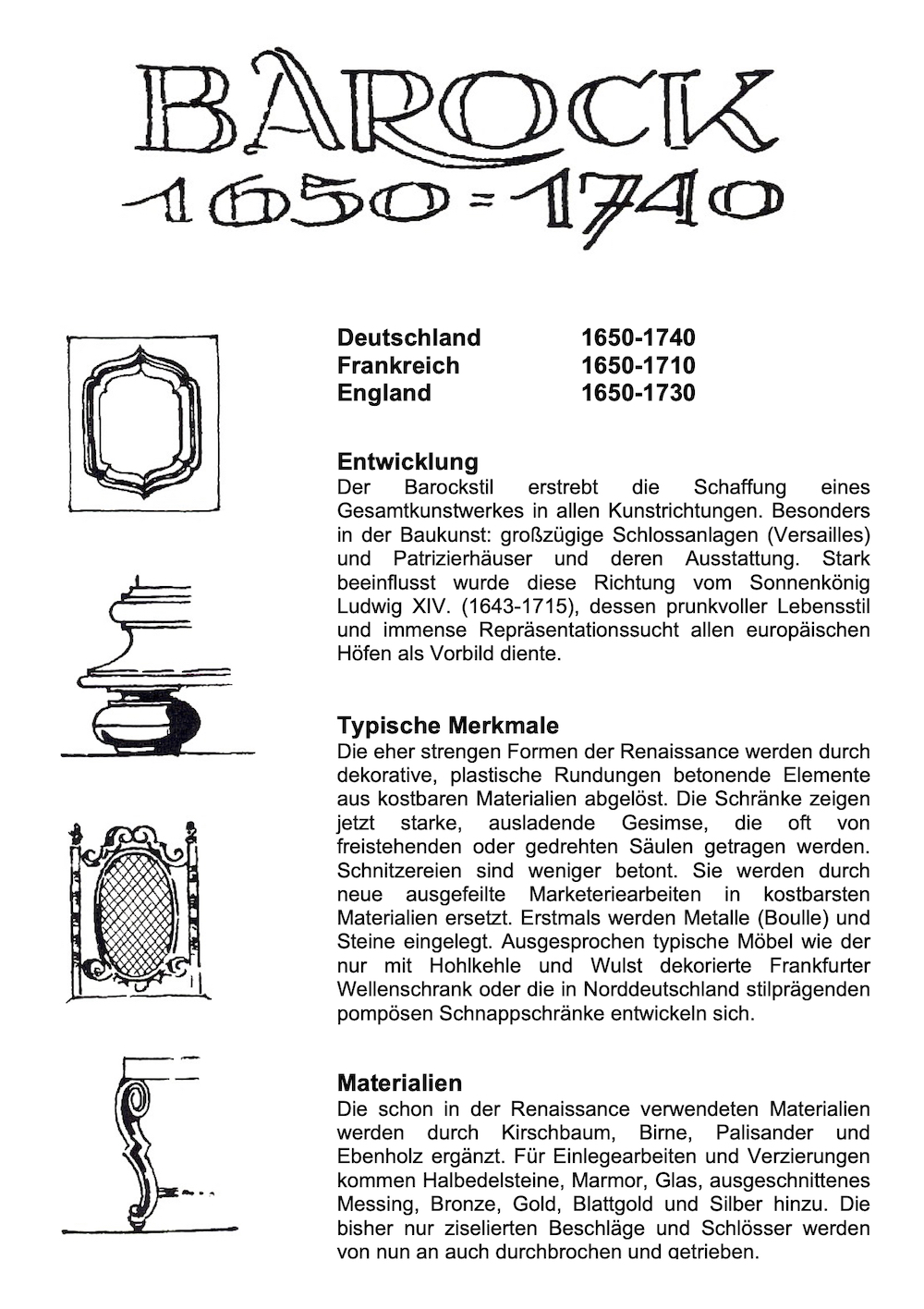

BAROCK

Das Wort “barock“ stammt aus dem Portugiesischen und bedeutet “unregelmäßige Perle“. Im Lauf der Jahrhunderte wird es in den französischen Sprachgebrauch übernommen mit der abgewandelten Bedeutung “sonderbar“. Wertfrei und als rein kunsthistorischen Begriff verwenden es erstmals Cornelius Gurlitt und Heinrich Wölfflin in der deutschen Kunstgeschichte (1888). Ausgehend von Italien kann die Kunst des Barock als Kunst der Gegenreformation bezeichnet werden. Obwohl das Barock das letzte gesamteuropäische Stilrichtung gilt, ist es sehr reich an national unterschiedlichen, eigenen Stilelementen. In Italien zum Beispiel tritt es als rein urbane Erscheinungsform auf.

Aus den klaren, ruhigen Formen der Renaissance entwickelt sich – für uns maßgebend – der Manierismus. Michelangelo ist wohl das berühmteste Beispiel für diese Entwicklung, indem er die klassische Bildkomposition aufgibt zugunsten wuchtiger Figuren und illusionistischer Architekturdarstellung. Ausgewogene Arrangements werden abgelöst von Kunstwerken, in denen Bewegung bis hin zur höchsten Dramatik ausgedrückt wird. Gleichzeitig tritt die Steigerung und Betonung der Mitte in den Vordergrund. Mit rauschhafter Hingabe werden Stilmittel eingesetzt wie Lichteffekte, Spiegel, Vergoldungen, Faltenschwünge, Girlanden, Wasserspiele. Scheinbare Unendlichkeit vermittelt übersinnliche Dimensionen. All die schwelgerischen, illusionären Effekte sind nur durch den Einsatz ihres Widerparts möglich, nämlich durch die moderne Mathematik und Geometrie. Beispielgebend sind Sakralbauten, die von konservativen, gegenreformatorischen Kräften in Auftrag gegeben werden; Johann Sebastian Bach führt mit seiner Musik einen lebenslangen Kampf gegen seine Kirchenoberen, denen seine Musik zu “opernhaft“ ist – jedoch für uns heute der Inbegriff “mathematischer Musik“.

Der Barockmensch – erschüttert durch die Zerrüttung des Weltbildes seiner Vorfahren – baut sich mit Hilfe von Formeln und Formen eine Art Bühne, auf der er sich selbst zur Schau stellt. War die Renaissance noch gebändigte Vernunft, entfaltete sich die Vernunft am Ende des Barock als ungebändigte Weltlichkeit. Unter der prunkvollen, gezirkelten Äußerlichkeit schwelt noch die Grausamkeit der düsteren Vergangenheit. Es ist noch ein weiter Weg bis zur Verweichlichung des Rokoko-Menschen.

Das Barock kann als Tat europäischer Fürsten betrachtet werden. Während sich die Mitte Europas im letzten großen Religionskrieg (1618-1648) zerfleischt, keimt rundum die Neue Zeit. Europa gründet weltumspannend, nach der Weltentdeckung kommt die Welteroberung mit Sklavenhandel und Kolonisierung: 1618 gründet sich die englische Westafrika-Kompagnie, 1619 gründet die Niederländische Ostindische Kompagnie die Stadt Batavia (Djakarta) auf Java, 1626 gründet sich die Französisch-Westafrika-Kompagnie; 1619 gründet Virginia das erste moderne Parlament, 1620 gründen die “Pilgrim Fathers“ die Kolonie “New England“ in Nordamerika, Madras wird als englische Siedlung in Indien gegründet (1659-1752 Hauptsitz der Ostindischen Handelsgesellschaft). Gründen, gründen, gründen, ...

Obwohl europaweit absolute Herrscher den Gang der Geschichte bestimmen, ist für den Gebildeten Europa geeint (Voltaire am preußischen Hof, Holbein und Händel am englischen Hof, Zar Peter der Große unternimmt eine Europareise.

Absolutismus ist der endgültige Sieg des Weltlichen über die Kirchenmacht. Während Habsburgs Traum einer “Civitas Die“, eines umfassenden Gottesstaates, zerbricht, legen die Randstaaten der Habsburger die Fundamente für künftige Weltgeltung: Schweden, Preußen, die Niederlande; und Frankreich, der alte Gegner Habsburgs, blüht zu größter Geltung empor. Kardinal Richelieu und sein Nachfolger Mazarin verzichten auf kirchliche Machtausweitung: die beratende Lenkung weltlicher Macht gibt ihnen mehr Einfluß als der Papst je hatte. Und noch während unter ihren Fittichen sich der kommende Stern unter den absolutistischen Herrschern entwickelt, macht Cromwell in England seine Charles I. um einen Kopf kürzer. Auch Könige sind sterblich.

Am Anfang des Barock steht noch der Versuch, christliche Weltdeutung krampfhaft aufrechtzuerhalten, am Ende gilt das neue Lieblingswort der Epoche “Fortschritt“.

Unsterblich scheint Ludwig XIV. von Frankreich zu sein. Seine Wirkung, sein Stil, sie werden unvergänglich. Er spielt mit seinem hervorragenden Kunstverstand die wichtigste Rolle unter den Fürsten Westeuropas. Er eint die widersprechenden Stilelemente des italienischen Barock mit denen der französischen “clarté“ und prägt so den europäischen Geschmack: Bernini, der “Papst“ zeitgenössischer Künstler, wird nach Paris eingeladen, um den Louvre umzubauen. Unter dem Vorwand, seinen prächtigen Plänen mangele es an häuslicher Hygiene, muß er wieder heimkehren. Stattdessen konzentriert Ludwig alle Kräfte auf Versailles, wo eine unvergleichliche Pracht künstlerischer Blüte sich entfaltet.

In Deutschland findet zunächst nur der katholische Süden Geschmack an den revolutionierenden Anregungen aus Italien. Der protestantische Norden verharrt weitaus länger in den ruhenden, kargen, sachlichen Dimensionen und Proportionen der Renaissance. Die Zerstörung Mitteleuropas durch den Dreißigjährigen Krieg setzt – welchen künstlerischen Neigungen auch immer – ein schreckliches Ende. Erst das 18.Jh. zeigt die besondere Blüte des deutschen Barock, ausgehend von Österreich und Böhmen.

Weiter im Norden – in England – ist der Renaissancestil unverhältnismäßig lange tonangebend. Es ergibt sich nur ein kurzes Techtelmechtel mit dem italienischen Barock. Inigo Jones trifft in Italien auf die Architektur Andrea Palladios, des großen Repräsentanten der klassischen Bauweise, und exportiert die Architekturtheorie der Antike nach England. Von dort greift der “Palladianismus“ auf das protestantische Holland über. Englands zweiter großer Baumeister, Sir Christopher Wren, (St. Paul´s Cathedral, London) reist nur bis Paris, um sich Impulse zu holen. Mit dem Tod Ludwigs XIV. geht in Frankreich die alte Welt des prunkvollen Barock unter.

Der Absolutismus hat der konfessionellen Zerfleischung Europas ein Ende gemacht. Der Mensch zieht die Diktatur dem Chaos vor. Er wird durch die Verrückung der kosmischen Ordnung zum Individuum – Aufbruch zur Moderne. Mit der Ausbreitung der Vernunft wird ein Weg beschritten, auf dem es keine Rückkehr mehr gibt und der in der französischen Revolution mündet.

Die politische Verstümmelung Deutschlands im 17. Jahrhundert ist verhängnisvoll – für die künstlerische Entwicklung hingegen ist sie fruchtbar. Denn jeder kleine Fürstenhof hält sich nun seine Künstler. August der Starke von Sachsen ist gewiss der bekannteste Herrscher, der absolutistische Machtfülle mit Kunstverstand und erlesenem Geschmack eint.

August der Starke

Nach einer großen Kavalierstour durch Europa kehrt er als virtuoser Kenner und großzügiger Förderer der schönen Künste an seinen Hof zurück. Obwohl Ludwig XIV. sicher sein Vorbild ist, holt der spätere polnische König, ein prachtliebender Mann von beinahe genialer Intelligenz, deutsche Künstler nach Sachsen. Matthias Daniel Poeppelmann baut für ihn den Dresdner Zwinger, der einem “Festsaal unter freiem Himmel“ ähnelt. August fördert Joh. Friedr. Böttger, den Nestor der späteren königlichen Porzellanmanufaktur in Meissen, die von anderen deutschen Fürsten eifersüchtig beäugt und nachgeahmt wird.

Obwohl Frankreich nach dem 17. Jahrhundert in Geschmack und Lebensweise tonangebend ist, kann man mit Fug und Recht vom deutschen Barock als einem eigenständigen Stil sprechen. Im Vergleich zu Frankreich weist Deutschland von Stadt zu Stadt, von Residenz zu Residenz, von Land zu Land einen außerordentlichen Variantenreichtum auf. Insofern ist es ausgeschlossen, an dieser Stelle auf die vielfältigen, differenzierten Stilmerkmale der verschiedensten Produktionsorte oder gar Produktionsstätten im Detail einzugehen. Der Verfasser beschränkt sich auf einige wichtige Schwerpunkte, die für das deutsche Barock Bedeutung erlangt haben.

Möbelstil – allgemein

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts mehren sich in Deutschland die Anzeichen einer ungraziösen Verwilderung der Renaissance-Ornamentik. Der manieristische Schwulst Italiens feiert wahre Orgien. Etwa um 1610 tauchen statt der bisher üblichen architektonischen Säulen- und Musterbücher die ornamentalen Zieratenbücher auf. Mit ihnen kündigt sich das Barock an. Die neuen Ornamente bestehen aus einem leichter werdenden Schweifwerk, der knorpelige Ohrmuschelstil breitet sich aus. Perspektivische Kunstgriffe vermitteln Großräumigkeit. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts dringt die holländische Vorliebe für Blumen und Fruchtgehänge ins deutsche Barockdekor ein. Dazu gesellt sich später die alles überwuchernde Akanthusranke. Das Akanthusblatt entwickelt sich massig, lockenartig als Bekrönung oder Friesornament an Schränken, Betten, Tischen, Stühlen.

Im Verlauf des Jahrhunderts emanzipiert sich Deutschland vom italienischen Einfluß, Elemente der Spätrenaissance werden verinnerlicht und verstärkt. Unser Sprachraum hat mit schweren Problemen zu kämpfen, denn der dreißigjährige Krieg hat das Land fast ausgeblutet. Danach herrscht an allen deutschen Fürstenhöfen das Bestreben, die neu erblühende Macht und Pracht mit Hilfe der neuen Geschmacksrichtung darzustellen, während die Vorrangsstellung Deutschlands in den dekorativen Künsten, bedingt durch den langen Krieg, auf Paris übergegangen ist. Dort herrscht der jugendliche König Ludwig XIV. Trotz des ungeheuren Einflusses des Monarchen und der mannigfaltigen Impulse, die von seinem Hof ausgehen, werden diese in Deutschland nur zögernd angenommen. Im deutschen Barock halten sich – je nach dynastischen und konfessionellen Bindungen – französische, italienische und niederländische Anregungen die Waage. Zwar reizen die Versailler Entwürfe die deutschen Künstler; doch die meisten kunstliebenden Auftraggeber engagieren vorzugsweise italienische oder einheimische Kunsthandwerker. Aus Nürnberg werden nach ganz Europa die virtuosesten Kabinettschränke geliefert, in Augsburg übertreffen sich Gold- und Silberschmiede an Kunstfertigkeit und Einfallsreichtum.

Bei der Entwicklung des süddeutschen, höfischen Prunkmöbels ist Christoph Angermeier eine Schlüsselfigur. Prägend für das deutsche Barock ist Andreas Schlüter, der die Krönung seines Werkes in der Mark Brandenburg hinterlässt. Er gestaltet monumental-plastisch, liefert herausragende Beispiele des norddeutschen Barock. Sein Schüler Paul Decker wird zum bedeutenden Vertreter des Spätbarock; seine originellen, kraftvollen Skizzen sind leicht französisch beeinflusst, malerisch, dekorativ.

Der Entwurf der entstehenden modernen Möbel entspringt nicht mehr einer geistigen Haltung. Er ist das Anliegen von Schreinern. Sie heben das Holz in seinen ihm gemäßen Eigenschaften hervor. Sie nutzen all seine Möglichkeiten. Aus handwerklicher Erfahrung lassen sie in der Oberflächengestaltung Licht- und Schatteneffekte entstehen. Profilierungen und der Wechsel konkaver und konvexer Teile erhöhen die schmückende Wirkung des Möbelstücks. Aus kleinen, praxisbezogenen Schritten entsteht ein furchtbarer und entwicklungsfähiger Stil.

Durch die Weiterentwicklung des Werkzeugs (z.B. 1565 Erfindung der Ziehbank) erreicht die Kunst des Profilierens im Barock einen Höhepunkt und eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die barocke Flammleiste und ihre nahe Verwandte, die gewellte Leiste, werden die geraden Profile nun gewellt und bucklig. Das Fassadenmöbel ist noch mit Ädikulenfüllungen und kanellierten, korinthischen Säulen unterteilt. Verstärkte Rahmen, Säulen und Pilaster werden üppiger, Gesims Verkröpfungen mächtig. Hinzu tritt der Knorpel, eine wulstige Ornamentik, die Pflanzen und Fratzen durch ihre Verdickung und Betonung plastisch hervorhebt. Die Umrisse des strengen Renaissance-Schmucks weichen auf. Gleichzeitig mit der Knorpeltechnik entwickelt sich die Drechselkunst. Säulen und Möbelbeine können nun in unterschiedlichen Dicken gedreht werden. Die typisch barocke Balusterform mit ihrem länglichen oder kugeligen Korpus entsteht. Die so gedrechselten Säulen ergänzen die Knorpel an Füllung und Bekrönung harmonisch.

Ebenfalls zur Vervollkommnung gelangt die Kunst des Furnierens, der Intarsien und Marketerien. In ganz Deutschland ist, neben dem beliebten Ebenholz, Nussbaumholz auf dem Vormarsch, dessen warmer Braunton besonders geeignet ist für vielgestaltige Einlegearbeiten unterschiedlichster Techniken.

Innenausstattung

Die Wände des Barockzimmers sind in Füllungen eingeteilt, deren Felder plastisch dekoriert sind. Die Decken haben mächtige Hohlkehlen, sind mit Holzkassetten ausgestattet.

Später umrahmen kunstvolle Stuckarbeiten polychrome Deckengemälde, teils in Felder unterteilt, teils flächendeckend. Türen und die raumhohen Spiegel sind mit üppigen Blatt- und Fruchtwülsten eingefasst, über Kaminen und Flügeltüren türmen sich mehrfache Bekrönungen mit Medaillons und figürlichen Darstellungen, umgeben von Girlanden. Diesen Raumschmuck muß man sich in Stein, Metall, Holz, bunten Farben vorstellen, ab 1650 mit verschwenderischer Vergoldung.

Oberhalb der Täfelung werden immer häufiger dekorative Stoffe als Tapeten oder wertvolle Wandteppiche angeschlagen. Fenstervorhänge und Portieren aus Damast, Goldbrokat, polychromer Stickerei oder chinesischen Stoffen sind weit verbreitet. Herabhängende, elegant gefaltete oder geraffte Stoffbahnen werden luxuriös verziert mit Fransen und Quasten, später mit Rüschen und Schleifen. In diesen Räumen gilt Einheit und Repräsentanz, erreicht mit unterschiedlichen Mitteln und Bestandteilen.

Möbel – im Einzelnen

Ein wichtiges Möbelstück in diesem Ambiente ist der barocke Prunkschrein, von Fürsten und im kirchlichen Gebrauch verwendet. Dabei handelt es sich um ein zweitüriges Schränkchen, das immer auf einen Tisch gesetzt wird. Der Giebel ist getreppt gehöht, mit wunderbar reichhaltiger Bekrönung. Hinter den kleinen Türen verbirgt sich eine Unzahl von Schubladen, die eine in der Mitte befindliche Tür umgeben. Front und Innenseiten sind außerordentlich reich geschmückt mit allen denkbaren Barockelementen aus dem Bereich der plastischen Holzarbeit und der Intarsien. Oft sind diese beiden Techniken mit Gemälden verbunden. Im abschließbaren Sockel, der im Laufe der Zeit auf Volutenfüße gesetzt wird, ist fast immer eine Schublade untergebracht.

In Technik und Material ähnlich perfekt wie der Prunkschrein ist der Prunktisch. Seine – rechteckige, oktogonale oder runde – Platte ist stets aus kostbarem Grundstoff. Oft besteht die Platte auch aus poliertem Stein. Entweder ist sie mit virtuosen Intarsien aus Edelmetall oder Elfenbein verziert wie der Schrein, oder verschiedene Hölzer fügen sich zu delikaten Mustern. Modern sind auch Einlagen aus Stein (pietra-dura). Aus Florenz eingeführt wird die Kunst, holzfremden Schmuck in die Platte einzusetzen wie Marmorstücke und Halbedelsteine. Daneben verwendet der Künstler Emailarbeiten. Die vier Füße sind ebenfalls verziert, sei es mit Reliefschnitzerei, die später vergoldet ist, sei es mit Einlegearbeiten. Sie münden in einer Sockelplatte, die das Dekor der Tischplatte wieder aufnimmt.

Nicht zu verwechseln mit dem Prunkschrein ist der seit Renaissance bekannte Kabinettschrank. Auch er ein kleines, tragbares Möbel von unerhöhter Kostbarkeit und vielseitiger Verwendbarkeit, z.B. für die Aufbewahrung von Schriftstücken und Wertgegenständen. Der Kabinettschrank ist das Lieblingsspielzeug des Herrn von Welt bis zu Beginn des Rokoko. Der etwa einen Meter hohe, meist rechteckige Kasten mit abgeschrägten Ecken wird aus Ebenholz geschreinert. Anfangs ist seine Fassade noch mit vorgestellten Säulen und Pilastern gegliedert. Hinter den beiden Flügeltüren verbirgt sich ein kostbar gehaltener Mittelschrein, der als Schreibfläche, Toilettenspiegel oder Altar verwendet werden kann. An seinen beiden Seiten befinden sich Schubladen, hinter denen pfiffig angebrachte Behältnisse und Geheimfächer liegen. In den Anfängen ist der Giebel noch dachartig gehöht mit unerhörten Bekrönungen wie Spieluhr, Uhr, Figurinen. Die bekannten Beispiele dieser Möbelstücke zeigen in geöffnetem Zustand einen unvorstellbaren Reichtum an Material, Dekor und Formenvielfalt. Der Kabinettschrank hat immer einen passenden Tisch als Sockel. Er ist der Vorläufer des Schreibschrankes und des Schreibtisches. Gegen Mitte des Jahrhunderts wird das Kabinett höher. Über den eigentlichen Schrein wird ein ebenfalls von Säulen und Pilastern gegliedertes, sich verjüngendes Geschoss mit Schubladen gelegt, darauf sitzt die zierende Bekrönung. Der Kabinettschrank wird im Lauf seines Bestehens immer mehr zum ausgesprochen Schreib- und Arbeitsschrank, erfreut sich ungebrochener Beliebtheit bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Im süddeutschen Raum sind Augsburg, Prag und Böhmen die wichtigsten Herstellungszentren. Der Augsburger Kabinettschrank ist ein recht kleiner Ebenholzschrein mit köstlichen Gold-, Silber- und Steineinlagen; der böhmische ist größer, vorwiegend mit Steineinlagen. Wahrscheinlich ist Köln für den norddeutschen Raum der bedeutendste Produktionsort. Der niederdeutsche Kabinettschrank ist in der Architektur streng gehalten, karg im Umriss, das häufigste Einlegematerial ist Elfenbein, graviert wie Kupferstiche in ornamentalen und figürlichen Darstellungen; wie anderswo wird geschwärztes Holz verwendet, hier meist Birnbaum. Nur ganz hoch im Norden verarbeitet der Schreiner braunes Holz, aus dem geschnitzte Fassaden und Figuren herausgearbeitet werden.

In ganz Deutschland erlebt der Kabinettschrank während des Barock eine ungeheuer reiche Blüte. Das Aufsatzteil – das Kabinett – wird größer, das Breitformat wandelt sich in ein Quadrat, schließlich in ein Hochrechteck. Je nach Herstellungsart ist der Kabinettschrank reich geschmückt, wobei die Augsburger Mode (s.o., geschwärztes Holz mit Silbereinlagen) und der holländische Einfluß mit minutiösen Elfenbeinarbeiten tonangebend bleiben. Auch feinste Reliefschnitzerei und Reliefintarsien aus verschiedenen Hölzern dekorieren die Front, die Kunstfertigkeit erreicht ihren Höhepunkt. Damit wird die schwarze Farbe aufgegeben. Der Kasten steht oft auf einem Stollen-Gestell, das ebenfalls reich geschmückt ist. Um 1700 wird der Kabinettschrank vom Schreibtisch abgelöst, der zunächst noch einen dem Kabinett ähnlichen Aufsatz hat. Auf dem Gestell ruht ein Kasten, dessen Deckplatte zum Schreiben herausgezogen wird. Darüber erhebt sich der Aufsatz. Die Silhouette ist kantig und gerade. Dieser Möbeltyp erfährt manche Veränderung bis zur Entstehung des Schreibschrankes. In seinen Anfängen bildet ein Tisch das Unterteil, später rückt an seine Stelle die Kommode. Darauf erhebt sich ein Aufsatz mit Türen, Fächern, Schubladen.

Zu einem wichtigen Requisit des Barock wird der Kleider- und Wäscheschrank. Im bürgerlichen Lebensbereich wird er unentbehrliches Wohnmöbel, der Adel duldet ihn höchstens im Schlafraum oder auf dem Gang. Mit zunehmender Bedeutung des Schrankes degeneriert die beliebte Truhe der Vergangenheit – außer im bürgerlichen Bereich – zu einem Vorratsmöbel in den Dienstbotentrakten. Noch ist der Schrank oft zweigeschossig, viertürig, mit vorgesetzten Säulen oder Pilastern als Fassadenschrank gestaltet. Schwere, mehrfach profilierte Simse mit wuchtigen Kröpfungen schließen das frühbarocke Kastenmöbel nach oben ab. Das Dekor der Füllungen wird schweifiger, runder, an manchen ganz frühen, süddeutschen Schränken ist schon ein geschwungener Sims zu finden. Ab ca. 1640 wird immer häufiger der eingeschossige Kleiderschrank entworfen. Nussbaum löst in ganz Deutschland das beliebte Edelfurnier ab. Engelsköpfe, Fratzen, Muscheln, Obelisken, geschnitzte Voluten und Ranken bestimmen das Bild der Schauseite. In Süddeutschland tauchen die ersten stark bewegten Bekrönungen auf strengem Sims auf, ebenso gesprengte Giebel und Volutengiebel. Dazu gesellen sich elegante, schmale Pilaster. Die Säulen sind geflammt, gehobelt und gedreht.

Das Knorpelwerk ist im ganzen deutschsprachigen Raum zu finden. In Süddeutschland ist der sogenannte Ulmer Schrank weit verbreitet mit vorgestellten, gewundenen Säulen und häufig farbigen Einlegearbeiten. Der frühe, hessische Barockschrank weist als besondere Eigenart vertiefte Kassettierungen auf sowie eine geometrische Gliederung von Lisenen und Pilastern. Die Grenzen zwischen nord- und süddeutscher Ornamentik verwischen sich durch den Austausch von Wanderhandwerkern. In Norddeutschland hält sich hartnäckig die Vorliebe für Ebenholz. Zwar verbreitet sich die in Lübeck und Lüneburg gepflegte Intarsienkunst, sie tritt aber als Ziermittel hinter den Schnitzereien des Massivholzmöbels zurück. Trotz des Konservatismus im norddeutschen Raum setzen sich in der Schnitzarbeit figürliche und ornamentale Elemente von üppigem Reichtum durch: Hermen, Fratzen, Fruchtgehänge, Roll- und Kartuschenwerk werden immer plastischer, steigern sich zum malerischen und fantastischen Barock voller Bewegung.

In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts entsteht der Stollenschrank: Der mehrfach getreppte, gekehlte Sims ist wuchtig gekröpft, an den Seiten und auf der Front schwelgen üppige, kissenförmige Kassettenfüllungen. Drei gleichmäßig über die Schauseite verteilte schwere, korkenzieherartig gedrehte Säulen münden im Sockel. Dieser ist ebenfalls gekröpft, in seinen Füllungen sind Schubladen untergebracht. Dieses schwere Möbelstück steht auf überraschend unproportionierten, gedrechselten Ballenfüßen. Ein anderer Schranktyp ist der Schapp. An Stelle der Felder des Fassadenschrankes treten mächtige, erhabene “Kissen“, die Bossen, die aus mehreren aufgedoppelten Brettern bestehen. Die Verbreitung dieses ursprünglich niederländischen Stilelementes reicht von Hamburg über das Rheinland und Franken bis nach Danzig. Der mehrfach getreppte, gekehlte Sims ist wuchtig, gerade, seine Mitte schmücken üppige Reliefschnitzereien, meist aus Engelshäuptern, die von Fruchtgehängen, Roll- und Blattwerk umkränzt sind.

Der Spiegel der Kissen ist noch rechteckig mit Flammleisten an den Profilen, die kleinen Felder der ganzen Füllung reich geschnitzt. Im Lauf der Jahrzehnte laufen die Türfelder nach oben und unten spitz aus mit hochovalen Spiegeln, der Rahmen ist durch quergelegte Bänder und Blumenschnitzerei bereichert. Die erhabenen, in kunstvollen Profilen gefassten Spiegel sind umgeben von Schnitzerei, ebenso alle konstruktiven Teile. Blumen und Fruchtgehänge, dazu Akanthus sowie allerlei Figürliches sind die Motive dieser plastischen Schnitzarbeiten. Im Sockel passen sich zwei nebeneinanderliegende Schubladen ein, deren Front je eine querliegende Bosse ziert mit gezackten Profilen. Der Danziger Schrank ähnelt in seinen Grundelementen dem Schapp, jedoch ist sein Giebel trapezförmig, gebildet aus gerade laufenden, profilierten Schenkeln, während der ebenfalls sehr ähnliche Lübecker Schrank einen geschwungenen Abschluss hat. Das Holz der Wahl ist mittlerweile Nussbaum. Im Verlauf des 17. Jahrhunderts findet der Norddeutsche Kissenschrank in ganz Deutschland Verbreitung. Bis nach Bayern, wo er vorzugsweise zweigeschossig als viertüriger Wäscheschrank auftritt. Unentbehrlich ist in diesem Raum auch der zweitürige Gewandkasten. Die Säule wandelt sich im Lauf des Barock entscheidend. Sie kann durchgehend gerillt sein oder ist beinah knorpelig gedrechselt, neben der schon bekannten Spiralform als Leitmotiv. Dazu gesellen sich die schweren Frucht- und Blumengehänge und um die Jahrhundertwende das Akanthusblatt für den Schnitzdekor. Die Füllungen sind aufgedoppelt oder im Rahmen profiliert, häufig versehen mit perspektivisch-illusionistischen Holzeinlagen. Vorzugsweise wird Nussbaumfurnier verarbeitet. Im Frankfurter Raum tritt ein neues Element zu den bekannten Möglichkeiten: Kehle und Wulst treten in ein spannungsreiches Wechselspiel. Der Volksmund spricht dabei von Wellen, vom Frankfurter Wellenschrank. Damit ist der Fassadenschrank endgültig aufgegeben, der Schreiner verzichtet auf plastischen Schmuck zugunsten der dynamisch gestalteten Schauseite. Sie zeigt eine Aneinanderreihung von Wulst und Kehle, welche Bewegung und Lebendigkeit durch Licht und Schatten bewirkt. Der Frankfurter Schrank ist eingeschossig, flach schließend, mit waagerechtem oberem Abschluss. Im Lauf der Entwicklung dieses Möbeltyps weichen vorgesetzte Säulen und Pilaster ebenso wie das Schubladengeschoß im Sockel. Rahmenbau und der Rahmen der Füllungen werden flacher. Das Kranzgesims und später auch der Sockel sind stark profiliert. Im Lauf des 18. Jahrhunderts nimmt die Wulstung weiter ab, beschränkt sich schließlich auf den Rahmen. Durch das Abschrägen der Ecken wirkt der Korpus jetzt geschmeidiger. Der Frankfurter Schrank findet über das Rhein-Main-Gebiet hinaus starke Verbreitung bis nach Sachsen.

Beim Tisch setzen sich die neuartigen Formen am leichtesten durch. Beim Prunktisch bleibt zunächst die Steinplatte als Quadrat, Achteck oder Kreis mit der unverzichtbaren Bodenplatte. Am runden Holztisch kann man in Norddeutschland Segmente herabklappen, wodurch der Tisch sich zum handlichen Quadrat verkleinert. Die Vielfalt der Gestelle kennt keine Grenzen: Baluster-, Spiral- oder Scherenbeine; Figuren als Beine, Akanthusranken versehen mit den dekorativen Elementen der Groteske. Fast immer sorgen Verstrebungen für die nötige Stabilität. Eine Sonderstellung nimmt der Prunktisch ein, dessen Platte nach 1700 in Bouille-Technik verziert ist. Getöntes Horn, Schildpatt, Messing und Zinn verschmelzen zu filigranen, flächendeckenden Zierfeldern, die Mitte der Platte ist aus pietra-dura.

Aus dem Tisch mit seinem immer barocken werdenden Gestell entwickelt sich der Konsoltisch, dessen tragende Teile in Akanthusranken, Fratzen, Putti ausgebildet werden. Er steht immer an der Wand. Über der Konsole hängt als Raumschmuck ein hochrechteckiger Spiegel, dessen Rahmen über und über verziert und vergoldet ist. Eine niedliche und nützliche Variante ist der Gueridons, ein stummer Diener, der als Leuchtertischchen dient. Leicht beweglich versorgt er den Raum mit zusätzlichen Beleuchtungsquellen. Sein Schaft – gewunden, balusterförmig gedreht oder figürlich geschnitzt – mündet in einem getreppten Scheibenfuß oder einem Sockel. Zierlicher wirkt der spätere Pilasterfuß mit Intarsienarbeiten – bewegt wirkt er, wenn er aus vollplastischen Akanthusranken besteht.

Der Sitzmöbel behält man so bei, wie sie seit Beginn des Barock geschaffen wurden. Nur am Dekor lässt sich zunächst eine zeitliche Zuordnung treffen. Der Scherenstuhl mit Armlehnen ist weit verbreitet, er bleibt in seiner Grundform altertümlich; Rahmen, Lehnen und Beine werden mit schwerem Akanthus, Tierköpfen und Tatzenfüßen verschnitzt. Im Verlauf der Epoche verbreitert sich der Sitz, der Mittelsteg der Lehne wird gepolstert, daher bequemer, das Gestell figürlich ausgebildet. Schließlich verändern sich die Proportionen, der Umriss des Stuhles erscheint schlanker und höher. Da die reifberockten, hochfrisierten Damen nicht bequem sitzen können, erreichen die Rückenlehnen von Sitzgelegenheiten eine beträchtliche Höhe, das Gleiche gilt für den Sitz (Höhe bis zu 60 cm). Das Mittelfeld der Lehne ist gern nach englischem Vorbild geflochten. Die Ranken oder Akanthusschnitzereien gehen in die gedrechselten Seitenholme über. Ebenfalls aus England kommend, verbreitet sich die Vorliebe für massives Nussbaumholz. Von den Spaniern übernimmt man die Vorliebe für Polster- und Abschlussnägel aus Messing. Das Scherengestell wird gänzlich aufgegeben.

Auf den stollenartigen und später schwergeschnitzten Beinen ruht die Sitzfläche, die dem Betrachter zugewandten Bretter an Gestell und Lehne sind üppig geschnitzt. Aus den schmucklosen vierkantigen Beinen entwickelt sich ein reich dekoriertes Gestell. Im Hoch- und Spätbarock wird der Schreiner oft zum bloßen Konstrukteur des Gestells degradiert, viel wichtiger ist der Tapezierer. Die Kunst des Schreiners beschränkt sich beim höfischen und großbürgerlichen Stuhl mehr und mehr auf die Bekrönung der Lehne, die reiche Ausbildung von Armlehnen und Beinen. Denn aus den spiralig gedrehten Säulen der Füße und Stegverbindungen werden dekorative Meisterstücke, die in Harmonie mit den kostbaren Bezugsstoffen leben. Zu der Vielzahl von Stühlen und Sesseln gesellt sich das Sofa, genannt Kanapee, ein doppelbreiter Sessel. In seinen Anfängen ist das ganze Gestell kunstvoll geschnitzt in Barockornamentik, schließlich wird die Rückenlehne höher und gepolstert. Dementsprechend zierlich fällt die Dekoration des Rahmens aus. Auch bei dieser Sitzgelegenheit wird der Polsterer wichtig wie der Schreiner. Brettstuhl, Schemel und Hocker bleiben in Form und Konstruktion nahezu unverändert, das schmückende Schnitzwerk an Lehne und Gestell verweist auf das Barock. Der Hocker – später mit gepolstertem Sitz – ist im höfischen wie im bürgerlichen Lebensraum zu finden, Schemel und Brettstuhl sind dem bürgerlichen bis bäuerlichen Bereich zuzuordnen. Der Nachtstuhl wird bei Fürsten und Bürgern gleichermaßen begeistert aufgenommen. Und er steht keineswegs nur an lauschigen Plätzen!

Das Bett ist ein zentraler Punkt im höfischen Leben. Es steht im salle de parade (Schlafzimmer, aber zugleich wichtiger Repräsentationsraum des Fürsten) auf einer Erhöhung, die alcôve heißt. Das Bett behält am längsten von allen Barockmöbeln die Kastenform, aus der die schweren Säulen aufsteigen. Auf ihnen ruht der Baldachin. Nur das neue Dekor lässt es barock wirken. Schließlich wird das Kopfbrett überproportional hochgezogen und prunkvoll geschnitzt oder eingelegt. Die Gesamtform bilden vollplastische Akanthusranken. Immer öfter nun wird der Tapezierer und Polsterer unentbehrlich für die Herstellung des Bettes. Denn dessen Holzgerüst verschwindet im Lauf der Jahre unter Vorhängen und Falten des Baldachin, und sein Kranz wird ebenfalls aus prunkvollen Textilien mit Fransen ausgeführt. Bett, Baldachin und Vorhänge verwachsen zu stilistischer Einheit. Als nächsten Schritt verzichtet der Schreiner auf die Stollen, der Baldachin wird zum Himmel, frei über dem Bett schwebend, unsichtbar an der Decke befestigt. Um das Bett herum sind “ruelles“ angebracht, kleine Räume für Besucher des Ruhenden, die durch Balustraden vom Bett getrennt sind.

Trotz der Rezeption ausländischer Einflüsse geht die künstlerische Entwicklung deutscher Möbel des Spätbarock eigene Wege. Religiöse und verwandtschaftliche Beziehungen der zahlreichen deutschen Höfe untereinander und zu anderen Kulturzentren bestimmen die Formgebung. Ebenso aber gibt es nach wie vor die Abgrenzung des süddeutschen vom norddeutschen Kulturraum. Im Norden leben die oben beschriebenen Möbel, besonders das Kastenmöbel, bis weit ins 18. Jahrhundert hinein weiter: Schapp, Stollenschrank und Frankfurter Wellenschrank. Lediglich die Proportionen ändern sich, die Schränke werden schmaler und wirken dadurch höher, einige Typen erhalten einen bewegt gestalteten Giebel. Die Beharrung im Alten betrifft den bürgerlichen Bereich. Die fürstlichen Möbel des Spätbarock nehmen den dominierenden, französischen Einfluß nach 1715 bereitwilliger auf. Das pathetisch Barocke wird überwunden, eine zurückhaltend klassizistische Komponente hält Einzug. Das vierkantige oder achteckige Bein wird steifer und gerade sowie balusterförmig, sich nach unten verjüngend. Die wichtigsten Möbel des 18. Jahrhunderts sind die Kommode und der Schreibtisch. Die Kommode kommt aus Frankreich, wird in Deutschland gern aufgenommen, bei uns hauptsächlich in dreischübiger Version. Wie der Konsoltisch steht sie ausschließlich an der Wand. In den zwanziger Jahren ist ihre Silhouette gerade, dann gerät sie in Bewegung, indem sie segmentförmig konkav oder konvex geformt wird, was zur Schweifung führt. Anfänglich versieht der Schreiner die Kommode gern mit einem Aufsatz aus vielen kleinen Schubladen, daraus entsteht der Aufsatzschrank. Ein enger Verwandter dieses Einrichtungsgegenstandes ist der oben erwähnte Schreibschrank.

Das wichtigste Stilmerkmal des Barock nach 1700 ist das rein dekorative Bandelwerk, ein aus abwechselnd gradlinig und rund umrissenen Bändern gebildetes Rahmenwerk. Seine phantasievolle Verwendung führt zu verschieden geformten Netzen von Zierfeldern, aus deren zarten Voluten elegant geschwungene Blätter lappen können. Holz- und Metallfurniere übernehmen das Bandelwerk ebenso wie die Kanten von Teppichen, es schmückt als Einlage die Schauseiten der Möbel. Dieses typische Barockelement ermöglicht eine reiche Vielfalt, ein abwechslungsreiches Spiel von geometrischen Formen, von figürlichen und pflanzlichen Darstellungen. Neben dem Bandelwerk und der oben erwähnten Boulle-Technik ist die wichtigste stilistische Neuerung des 18. Jahrhunderts die Schweifung und Bauchung von Möbeln. Auf diesen neuen Formen kommen die beliebte Vergoldung und die ornamentalen Beschläge am besten zur Geltung. Nicht vergessen werden dürfen die Chinoiserien, Lackarbeiten in chinesischer Technik. Durch die Eroberung fremder Erdteile halten deren Kulturen – abgeguckt und abgekupfert – als “dernier cri“ triumphalen Einzug im Salon des 18. Jahrhunderts. Diese Bearbeitungsweisen und die Boulle-Technik verleihen den Einrichtungsgegenständen des Spätbarock eine außergewöhnliche Grazie, Eleganz und Bewegtheit. Daneben bleibt die Intarsie das beliebteste Ziermittel der Kastenmöbel. Schnitzarbeit ziert hauptsächlich Konsoltische und Sitzmöbel aller Art. Das netzförmige Bandelwerk bildet einen idealen Hintergrund für virtuose Holzeinlagen und Marketerien, die immer reicher, zierlicher und bewegter werden. Neben Holz bleibt Elfenbein sehr beliebt für Intarsien, dazu treten Zinn, Perlmutt, gefärbtes Horn, seltener Silber. All diese Materialien sind vorzugsweise in Nussbaumfurnier verarbeitet, welches zum beliebtesten Holz des Barock geworden ist.

Abschließend verdient Erwähnung, dass man kaum von einem bürgerlichen Spätbarock sprechen kann, denn dem durchschnittlichen, bürgerlichen Barockmenschen fehlt die Rücksichtslosigkeit, mit der die Fürsten bei jeder neuen Mode ihre Räume “entrümpeln“ lassen. Und haltbar sind diese Möbel, wie man bis heute sehen und erleben kann.

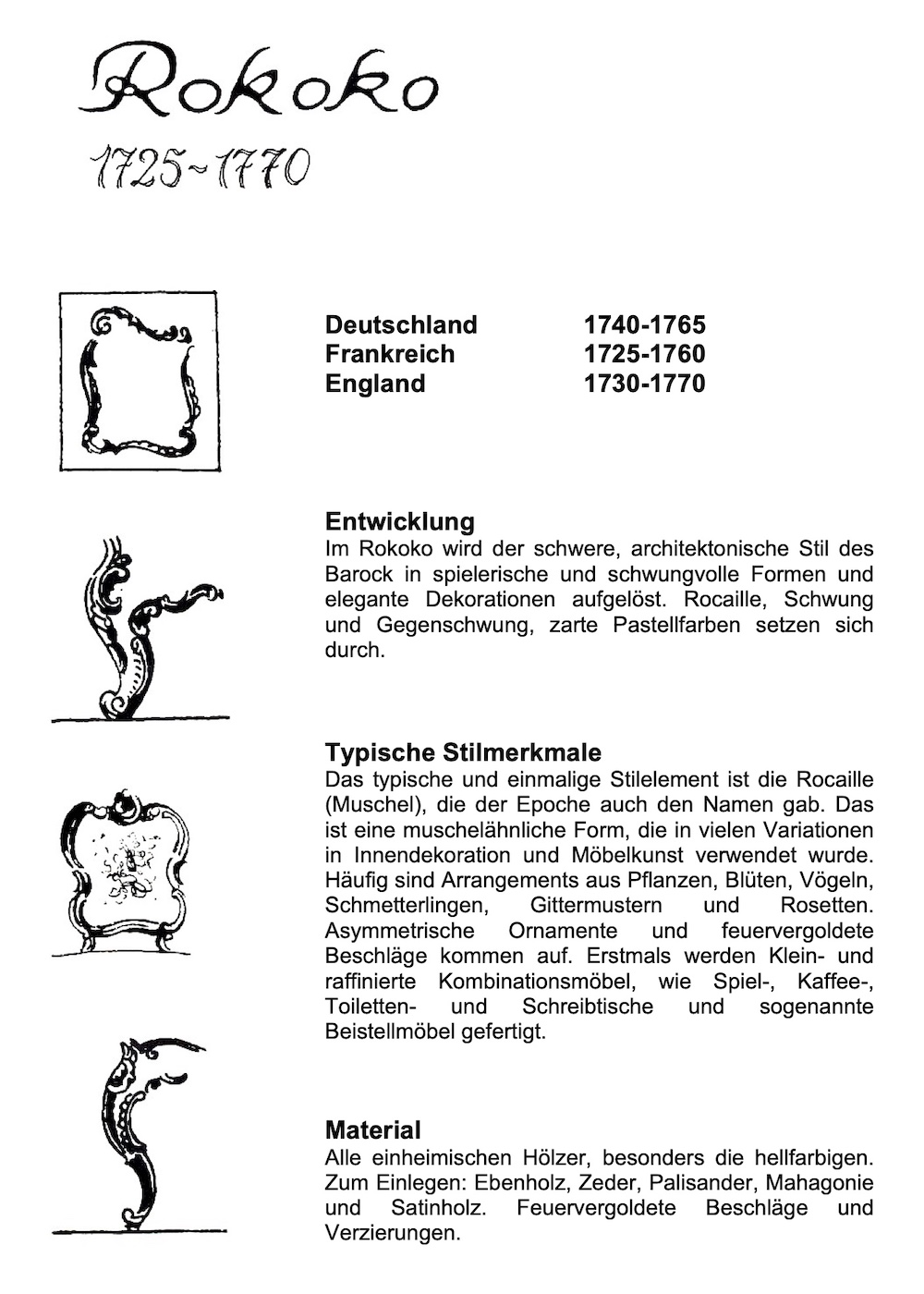

ROKOKO

Die Zeit des Rokoko umfasst etwa sie Regierungszeit des französischen Königs Louis XV. (1723 – 1774), die Zeit des aufgeklärten Absolutismus. Das Wort Rokoko leitet sich aus zwei Wurzeln ab: 1. rocaille, franz. = Muschel, 2. rocca, ital. = Fels (als unregelmäßiges Gebilde) und wird als Stilbeschreibung benutzt wegen der Muschel, die das häufigste Schmuckelement dieser Zeit ist.

Das Rokoko geht von Frankreich aus und greift auf Resteuropa über. Es wird in Deutschland rezipiert, in Osteuropa findet es kräftige Verbreitung. England und Österreich reagieren auf die neue Strömung eher zurückhaltend, Spanien hingegen begeistert. In Süddeutschland geht die Entwicklung des Rokoko wohl am weitesten. Die künstlerischen Schwerpunkte liegen

a) bei den Fürstenhöfen

b) bei vielen Freien Reichs- und Hansestädten.

Die Zentren sind: Berlin, Dresden/Erfurt, Braunschweig, Norddeutschland, Aachen/Lüttich/Bergisches Land, Kurpfalz, Westfalen, Mainz/Frankfurt, Würzburg, Bamberg, Ansbach, Nürnberg, Württemberg, Hohenlohe, München.

In Vergleich zu den vorangegangenen Jahrhunderten finden wir im Rokoko ein Europa von relativer politischer Ruhe und Stabilität. Man könnte diese Ära des 18.Jh. auch als hohe Zeit von Staatsräson und Vernunft überschreiben; die Geschichtsschreibung spricht vom aufgeklärten Absolutismus. In Frankreich herrscht Ludwig XV., in England zwei hannoversche Georges, in Wien Maria Theresia, in Preußen Friedrich der Große, in Russland Katharina II.

Die gemeinsame Logik von Naturwissenschaften und Verstand scheint untrennbar, die Idee des Fortschritts scheint Gewissheit zu sein. Das politische Denken befindet sich in einem Reifeprozess, ein Vordringen des Prinzips der Rationalität in der Politik ist unverkennbar. Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass sich zwei Rechtsideen gegenüberstehen: die des Gottesgnadentums und die des Rechts der Ständeversammlung, eines Rechts, das sich auf Vernunft begründet. Die Epoche ist gekennzeichnet durch umfassende Reformvorhaben im Bereich der Staatsverwaltung. Politisch und kulturell sind England und Frankreich die beiden europäischen Modellstaaten.

Gewerbe und Handwerk werden zahlreicher und vervollkommnen sich, bedingt durch die neuen Bedürfnisse des aufwendiger gewordenen Hoflebens. In England erleben Handel und Kolonien ein nicht zu bremsendes Wachstum; die industrielle Revolution kündigt sich an, Koksöfen und mechanische Webstühle werden in Betrieb genommen. Gleichzeitig ist der wachsende wirtschaftliche Wohlstand bestimmend für Wandel in Staat und Politik. In ganz Europa werden der politische Journalismus und die politische Karikatur Mode. Schriftsteller und Künstler lauschen am Puls der Zeit uns sind authentische Zeugen einer heraufkommenden Dämmerung. Der Kritiker mit der spitzesten Feder ist Voltaire, der schneidend und aggressiv die Praktiken der französischen Monarchie beschreibt. Recht früh vor der französischen Revolution sind die Zersetzungszeichen der festgefügten französischen Gesellschaftsordnung feststellbar. Obwohl Rousseau aufs Schärfste verfolgt wird, dringen seine Ideen bis in die obersten Schichten ein. Es entsteht eine Verfeinerung, aber auch eine Ermüdung der barocken Lebensform und damit verbunden auch der Dekoration einerseits; andererseits wird durch Zweifel am Sinn des barocken Pathos, die Annäherung an die idealisiert verstandene Natur und begreifende Vernunft immer stärker. Der Hof beginnt, die Etikette zu verneinen.

Obwohl England zweifelsfrei in Handel, Handwerk, Finanzwesen und Gewerbe eine unangefochtene Vorrangstellung in Europa genießt, verbunden mit einer vergleichsweise liberalen Monarchie, gilt das 18.Jh. als das Jahrhundert Frankreichs. Der südliche Teil Europas erliegt einem Frankreich-Kult, der Nachahmungstrieb in Bezug auf Politik, Zeremoniell, Architektur und Lebensart erreicht seinen Höhepunkt. Schließlich bleibt Französisch bis heute Diplomatensprache. Maria Theresia verheiratet ihre zahlreichen Kinder in politischen Ehen in fast alle europäischen Fürstenhäuser, der deutsche Hochadel tut´s ihr nach. Gleichzeitig entwickelt sich ein reger Austausch von Büchern, Zeitschriften, Hauspersonal, Künstlern und Handwerkern. Die Beweglichkeit der Menschen dieser Zeit nimmt zu, die Zirkulation von Wissen und Ware beschleunigt sich ungemein. Die "grand tour du cavalier“ führt zu lebhaften Anregungen in Geschmack und Technik. Der bis dahin vorgegebene soziale Rahmen wird durch größere Verbreitung von ideologischen und geistigem Rüstzeug aufgebrochen.

Gegen Ende des Rokoko beginnen die weltlichen und geistlichen Ordnungsgefüge zu wanken, die – grob gesagt – seit dem Mittelalter ihre Gültigkeit hatten. Die logische Folge sind gegen die Kirche gerichtete Reformen, die ihren Höhepunkt 1773 in der Aufhebung des Jesuitenordens finden. Schulen müssen schließen, Universitäten veröden. Schließlich ist Wissenschaft nicht mehr das Monopol der Geistlichkeit. Der Geist des Volkes, der Geist des Individuums stemmt sich gegen die Fesseln der tradierten Gefüge. Das eingespielte kulturelle und politische Leben befindet sich in einem unaufhaltsamen Wandlungsprozess, der allerdings noch recht verdeckt stattfindet. Diese Entwicklung jedoch ist nur eine Angelegenheit von Minderheiten wie Hochadel und Großbürgertum. Man lebt auf Vorschuss, noch einmal in aller Vielfalt genießen, ein Tanz auf dem Vulkan.

Das Rokoko wird unterschieden in höfisches und bürgerliches Rokoko. Das höfische geht aus vom katholisch-absolutistischen Paris mit Ausstrahlung, als Ideal und Vorbild, auf die absolutistischen Höfe Kontinentaleuropas. Dem gegenüber steht England mit seiner parlamentarischen Verfassung. England ist durch seine Kolonialpolitik offen für außereuropäische Einflüsse in der Kunst; die Folge ist eine lebhafte Bejahung amerikanischer und ostindischer Hölzer. Der Engländer schielt nicht so sehr auf die Gnade seines Königs, vielmehr gewinnen Reichtum durch Handel immer größere Bedeutung. Diese Entwicklung und Einstellung greifen aus geographischen und konfessionellen Gründen naturgemäß auf Holland und Norddeutschland über. Folgerichtig findet sich dort zunächst eine wenig repräsentative, vielmehr bequeme, wohnliche, gemütliche Version des Rokoko. Der Süden Deutschlands rezipiert später, jedoch viel intensiver, die höfischen Strömungen aus Paris. Währen in Frankreich der Absolutismus bereits lebhaft hinterfragt und kritisiert wird, erreicht er in Süddeutschland erst seinen Höhepunkt.

Die bürgerliche Möbelkunst gewinnt währenddessen als Gegenpol immer mehr an Bedeutung, bis sie schließlich das höfische Element dominiert. Bürgerlich heißt aber nicht für den Bürger, sondern es wird stilbildend von bürgerlichen Künstlern für Fürsten entworfen und konstruiert. Im Zenit des Rokoko wird die bürgerliche Handwerkskunst tonangebend. Zu einer Verschmelzung kommt es schließlich durch einen intensiven Austausch von Künstlern. Die bekanntesten Vertreter des bürgerlichen Rokoko sind die Brüder Roentgen, Cuvillies und Thomas Chippendale.

Ab 1750 ist eine bewusste Abkehr des Hofes vom Zeremoniell hin zum Lebendigen zu beobachten. Heitere, pastorale Sorglosigkeit verdrängt pompöse Etikette, freies Spiel der Phantasie angelehnt an die Natur (Schäferspiele) fragt nach varieté (Abwechslung), gaieté (Heiterkeit) und commodité (Bequemlichkeit). Madame Pompadour und später Marie Antoinette betrachten die Etikette als der Entfaltung hinderlich, Perücke und Reifrock werden kleiner.

Im Gegensatz zur schwungvollen, repräsentativen Formenergie des Barock ist das Rokoko in starkem Maße eine Kunst der Innenräume. Angestrebt ist eine innige Verschmelzung der Möbel mit dem Raum, das Möbelstück soll sich fließend in die Symmetrie des Raumes einfügen. Geraden und Ecken werden mehr und mehr aufgegeben, es entwickelt sich eine zunehmende Vorliebe für runde und ovale Kabinette, deren Decken und Wände reich mit Stuckarbeiten und Boiserien geschmückt sind. Zarte Farben und die abstrahierende Wirkung von Gold und Silber unterstützen den gewünschten Effekt.

An der Wand stehende Möbel werden mit konkav oder konvex geschweiften Fronten versehen, während die Seitenwände zur Zimmerwand hin breiter ausschwingen. Durch Schweifung der Zargen und der Beine in S- und C- Schwüngen verschmelzen tragende und nichttragende Teile zu ornamentaler Einheit, die durchgehende Silhouette bewirkt eine scheinbare Auflösung des Möbelstückes. Die Wohnräume werden kleiner und gemütlicher. Das fürstliche Schlafzimmer mit seinem bis dahin praktizierten “lever“ und “coucher“ verliert seine Bedeutung als repräsentative Bühne für die Demonstration des Gottesgnadentums. Schon die Änderung des Wortes vom “salle de parade“ zum “chambre á coucher“ gibt Aufschluss über den vollzogenen Wandel hin zum Legeren, Intimen. Bedingt durch die fortschreitende Differenzierung und Kultivierung aller Lebensbereiche verdanken wir dem Rokoko die größte Vielfalt im Bereich der Neuentwicklung von Möbeltypen.

Das kostbarste und prunkvollste Möbel ist das Schreibmöbel. Entwickelt aus Kommoden-, Pult- und zweitürigem Aufsatzteil finden wir den Tabernakel. Meisterlich furniert, ist seine Oberfläche geschmückt mit virtuoser Marketerie-Arbeit aus verschiedenartigsten Hölzern. Naturelemente wie Muscheln, Blüten und Zweige sind dafür die liebsten Vorlagen, später lösen sich die Rocaillen zu etwas Abstrakten auf, das die Herkunft der Muschel beinahe vergessen lässt. Dann gibt es den “bureau plat“, einen freistehenden Schreibtisch, dessen geschwungene und zierlich geschnitzte Zarge manchmal mit drei Schubladen versehen wird. Klein und elegant ist der Pultschreibtisch (Sekretär), dessen drei sichtbare Seiten ebenfalls köstlich dekoriert sind; vor neugierigen Blicken schützt eine Schrägklappe, später der Jalouise-Verschluss. Als Pendant zum Lieblingsmöbel des Herrn des 18.Jh. entsteht für die Dame das “bonheur du jour“, ein zierliches, gewitztes Schreibmöbel, das den Salon schmückt. Die Dame empfängt “en deshabillée“ in ihrem Boudoir ihre Kavaliere. Dort steht die besonders beliebte “poudreuse“, ein pfiffiger Toilettentisch mit dreiteiliger Deckplatte. Unter den zur Seite und nach hinten aufklappbaren Teilen verbergen sich in der Mitte der Spiegel und seitlich Versenkungen für Tiegel und Töpfchen. Auch das Geheimfach fehlt nicht. Als die Handarbeit für die Dame von Welt zur angemessenen Beschäftigung wird, kommt der Nähtisch hinzu, der meist überaus kostbar gearbeitet und mit allerlei technischen Finessen versehen ist. In allen Räumen stehen mit hellem Seidendamast bezogene, breite, bequeme Stühle mit niedrigen Lehnen. Ähnlich ist das Sofa gestaltet, auf dem mehrere Personen Platz finden; der Rahmen ist floral geschnitzt und manchmal in lichten Tönen gefasst.

Die repräsentativen Möbelstücke weichen mehr und mehr dem vielseitigen Gebrauchsmöbel: es entstehen Spiel-, Schreib-, Tee- und Lesetische, kleinere Tische für allerlei Verwendung, alles in köstlichster Verarbeitung. Die Tischchen stehen meist auf drei kleinen, geschwungenen Füßen, die manchmal mit feuervergoldeten, pflanzlich ornamentierten Beschlägen geschmückt sind.

In der Erfindung und Herstellung mobiler Einrichtungsgegenstände sind die Engländer besonders virtuos. Da das Bett jetzt in erster Linie zum Schlafen und nicht mehr zum Präsentieren fürstlicher Herrlichkeit bestimmt ist, rückt es aus der Raummitte mit seiner Längsseite an eine Wand. Es entstehen Nachttische, an denen der Jalousie-Verschluss den Nachttopf verbirgt. Die Kommode in vielen Spielarten erlebt ihre Blüte (commode, franz. = bequem). Sie entsteht aus der Truhe und der Konsole. Auch sie ist aufs Feinste furniert, mit geschnitzter Zarge.

Reich eingelegte, geschwungene Ecklisenen, die aber auch mit stark ornamentierten, feuervergoldeten Bronzebeschlägen geschmückt sein dürfen, gehen in die ebenfalls geschwungenen Beinchen über; Fronten, Seiten und Deckplatte der meist dreischübigen Kommode sind über und über dekoriert mit Marketerien aus Messing, Silber, Ebenholz oder den verschiedensten Obsthölzern; Front und Seiten sind mehrfach geschwungen. Der kleine einfüßige Tisch, “gueridons“, für Leuchter und Nippes ist sehr gefragt.

Die Hauptzerstreuung sind jetzt Kartenspiel und Musizieren. Daher ist die Entwicklung des Notenständers folgerichtig. Den großen, den Gesetzen der Raumarchitektur unterworfenen Wandspiegel löst ein kleiner, beweglicher Spiegel ab, darunter steht die über und über mit Rocaillen, Früchten, Zweigen und Blüten geschnitzte und gefasste Konsole. Auf Tischchen stehende Kandelaber weichen dem mit einem Wandleuchter fest verbundenen Spiegelblaker.