... / INFOTHEK / SAMMELGEBIETE

SAMMELGEBIETE

...

Interview mit Herrn Dr. Eckhard, Schatzinsel, Stuttgart

Email

Glas

Orientalische Teppiche

Porzellan

Interview mit Herrn Dr. Eckhard, Schatzinsel, Stuttgart

Tönnies-Antquitäten-Almanach: Was versteht man allgemein unter ostasiatischer Kunst?

Dr. Eckhard: Unter ostasiatischer Kunst versteht man im Grunde dasselbe, was man unter europäischer Kunst auch versteht, d.h. es gehören dazu Bildhauerei, Malerei, auch die Baukunst, diese allerdings in eingeschränkterem Maße als in Europa. Die Namen derer, die diese Bauwerke errichtet haben, sind in Europa bekannt, während sie in Asien anonym sind.

Sie hatten aber durchaus starken, künstlerischen Ausdruck, verstanden sich aber im großen ganzen mehr als Handwerker denn als Künstler. Das zieht sich übrigens durch viele Bereiche der ostasiatischen Kunst. Bei der Malerei allerdings wird signiert, wie in Europa auch. Bei den Porzellanen dagegen kaum, da ist nur eine Marke üblich pro Epoche, während es bei uns auch Porzellanmodelleure gab, die namentlich bekannt waren. Das ist in Asien in dieser Form nicht so.

Dann gibt es das große Gebiet der Skulpturen, vorwiegend in Stein und in Bronze. Der Bronzeguss war schon früh (2000v.Chr.) sehr weit entwickelt in China, und es wurden schon damals hervorragende Bronzegefäße von sehr hoher künstlerischer Qualität und hohem künstlerischem Anspruch hergestellt. Diese Formen werden bis in die heutige Zeit beibehalten und nachempfunden. Zusammenfassend zählen wir zur ostasiatischen Kunst die Bildhauerei, die Malerei, die Kleinkunst, darunter sind Steinschnitzereien oder Miniaturelfenbeinschnitzereien.

Architektur ist etwas problematisch, da wir im ostasiatischen Raum meist mit Holzbauweisen konfrontiert werden und da natürlich sehr viele Gebäude verlorengegangen sind, im Gegensatz zu unseren Steingebäuden, die ja etwas dauerhafter sind. Trotzdem gibt es Beispiele von Architektur, an denen man Bauweisen nachvollziehen kann, z.B. in Japan das Shosoin, ein Gebäude, in dem kaiserliche Schätze aufbewahrt werden und das immer wieder im selben Stil neu errichtet wird. Man kann da also einen Baustil zurückverfolgen.

T-A-A: Welche Materialien werden hauptsächlich verwendet?

Die Materialien, die in Asien da Verwendung fanden, sind vielfältig. Hohe Kunstfertigkeit wurde erreicht im Umgang mit Metallen, besonders mit Bronze in China, aber es wurde auch oft Holz verwendet in sehr guter Ausarbeitung. Weil Jade besonders begehrt war, wurde diese auch schon in vorchristlicher Zeit verwendet, das ist besonders beachtlich, da Jade ein sehr schwer zu bearbeitender Stein ist. Heute arbeitet man mit Diamant, aber das konnte man ja früher nicht so.

Man darf auch nicht die Textilkunst vergessen, die ja auch früh schon hochentwickelt war. Man denke an die Verarbeitung von Seide. Da ging es ja nicht nur darum, ein schlichtes Gewand anzufertigen, sondern um den Dekor und um künstlerischen Ausdruck. Schon immer haben die Asiaten ihr Handwerk eher als Kunsthandwerk verstanden, und darum gehört es in unsere heutige Betrachtung. Natürlich von hoher Bedeutung ist der keramische Bereich, das Steinzeug und das Porzellan. Vom Porzellan oder porzellanähnlicher Ware kann man in China ja schon ab dem 12.Jh. sprechen, und hier war uns der asiatische Raum, d.h. China schon sehr hoch überlegen. Die frühesten europäischen Antiquitäten aus Porzellan stammen aus Meißen. Anfang des 18.Jh., das war hier die erste Manufaktur. Vorher konnte man hier noch gar kein Porzellan herstellen. Diese Dinge gab es in China schon lange Zeit vorher, und die Dekore sind direkt von Asien übernommen worden. Die Dekore übrigens nicht nur auf dem Porzellan, sondern auch auf den frühen Fayencen, seien es Delfter oder Frankfurter. Sie finden auf diesen Fayencen rein asiatische, rein chinesische Dekore, was wir vielleicht heute gar nicht mehr so in unserem Bewusstsein haben.

Eine Tischler- oder Möbelkunst, in dem Sinne wie wir sie bei uns kennen, gab es im asiatischen Raum nicht. Bei uns in Europa gibt es signierte Möbelstücke, die sehr begehrt und auch sicherlich von sehr hohem handwerklichen und künstlerischen Anspruch sind. Daneben auch Möbelstücke, die eben nicht nur schön, sondern auch zweckmäßig waren. Möbel dieser Art findet man wiederum in China, hergestellt aus Edelhölzern, massiv verarbeitet, und mit Materialien, die besonders begehrt sind. Ein Beispiel zu nennen: die Möbelstücke der Ming-Zeit erzielen heute beachtliche Preise. Aber hier, wie in anderen Kunstbereichen auch, gibt es keine Signaturen.

T-A-A: Auf welchen Gebieten wurde die Kunst besonders gefördert und von wem?

Kunst wurde in Asien sicher auch gefördert, ähnlich wie in Europa. Wer aber sollten die Mäzene sein? Es waren die Herrscherhäuser in China, Japan und auch Korea, die sich so etwas leisten konnten. Es gab sehr viele kunstsinnige Kaiser in China, wenn wir da mal beispielsweise ins 18.Jh. gehen. Der Kaiser Ch´ein lung hat Künstler gefördert, er hat auch europäische Künstler an seinen Hof geholt. So etwa Jesuiten, die dann auch europäische Malerei mitgebracht hatten. Es wirkte dort z.B.Castiglione, ein ganz hervorragender Maler, der zum chinesischen Hofstaat gehörte. Er war Jesuit und seine Gemälde, seine Rollbilder waren hochgeschätzt. Wer die Macht und das Geld hatte, hatte eben die Möglichkeit, die Kunst zu fördern. Des weiteren gibt es da Entwicklungen, auf einen materiellen Aspekt hin, “komme ich zu Geld, kann ich mir auch Kultur leisten oder ich kann jemanden beauftragen, mir etwas besonderes zu schaffen“. Die Entwicklung zeigt so gewisse Tendenzen zur Wiederholung, zur Dekadenz, sozusagen. Man produzierte auch nach der Marktlage oder aus Prestige, um zu zeigen, dass man sich einen gewissen Prunk leisten konnte. Hier gibt es dann zum Teil schon Gegenstände und Dinge, die etwas überladen wirken. Deswegen sind das trotzdem Gegenstände von hoher Kunstfertigkeit, wenn auch nicht unbedingt von entsprechendem künstlerischem Wert. Denn nicht jedes Beherrschen von Techniken beinhaltet automatisch künstlerischen Wert. Aber das ist in Asien so wie bei uns.

T-A-A: Ist die asiatische Kunst stark von den Religionen beeinflusst worden?

Wie wohl auf der ganzen Welt, gibt es keine Kunst, die unbeeinflusst von der Religion ist. Es gibt zwei Arten, etwas darzustellen. Das eine ist, etwas Nützliches herzustellen, zu verzieren und daraus Kunstformen zu entwickeln, das andere liegt im geistigen Bereich, wozu die Religionen eben gehören. Es reicht dem Menschen nicht, sich nur im Geist mit etwas auseinanderzusetzen, er möchte auch Ausdruck, etwas zum Anschauen haben, nicht nur das Abstrakte, sondern auch etwas zum Anfassen. Und gerade im Bereich der Skulpturen gibt es die Buddhastatuen, es gibt sehr viele Dämonen in den Tempeln. In Tibet finden wir die Thanka, rein religiöse Gemälde, die Mandalas, Meditationsbilder, die das Weltbild des tantrischen Buddhismus widerspiegeln. Das Errichten von Tempeln ist so gleichzusetzen mit dem Errichten von Kirchen. Bei uns werden viele Kirchen auch als Kunstwerk betrachtet und als Baudenkmal, als Ausdruck einer Zeit und auch einer geistigen Grundhaltung, geprägt durch Religion, dasselbe gilt für Asien. Das Angenehme am ostasiatischen Kulturkreis ist jedoch, dass er weitgehend liberal war und sehr viel mehr Religionen Zugang hatten oder sich darstellen durften, vor allem in China. Japan hat sich dagegen lange Zeit eher verschlossen. In China ermöglichte die Freizügigkeit jedoch vielfältige Einflüsse, etwa des Taoismus, Konfuzianismus, Buddhismus und auch des Christentums. Von der Religion kam hier vieles zusammen zur Bereicherung der Kunst.

T-A-A: Gibt es in Asien Kunstwerke, die ausschließlich das Kunsthandwerk belegen sollen wie bei uns Bildhauer, Maler usw.?

Bei den ausführenden Künstlern stand die Beziehung auf die eigene Person nicht so im Vordergrund, was aber gleichzeitig ein gesellschaftliches Phänomen war. Künstler verstanden sich mehr in einer größeren Gemeinschaft, während der Europäer sehr viel mehr auf das Individuum ausgerichtet war.

T-A-A: Wann begann in Europa das Interesse an asiatischer Kunst?

Europa hatte Interesse an Asien ebenso wie an Afrika oder Amerika: nicht – zunächst mindestens nicht – an der Kunst oder Kultur. In Europa erwuchs das Interesse an asiatischer Kunst zunächst aus rein wirtschaftlichen und materiellen Gründen, also nicht aus Gefallen an der Kultur, sondern daraus, das Land zu benutzen, eigenen Reichtum zu vermehren. Der Aspekt der Christianisierung wurde so ganz gern mal als Vorwand genommen. Durch Europäer wurde in diesen Ländern sehr viel an Kunst und Kultur zerstört. Dennoch gab es immer Menschen, die sich ernsthaft für die Kultur dieser Länder interessierten und bemüht waren, Kunst- und Lebensformen zu erhalten. Das war aber leider die Ausnahme.

T-A-A: Wie gelangte eigentlich asiatische Kunst nach Europa?

Asiatische Kunst gelangte nach Europa durch Raubbau und zum anderen durch den Handel, hier muß man aber im Handel (lacht) den positiveren Aspekt sehen. Der ist ja interessiert, sich mit anderen zu verständigen. Er möchte etwas verdienen. Er gibt etwas aus seinem Kulturkreis, um etwas aus einem anderen zu erhalten. So ermöglichten auch die Händler zunächst einmal den Zugang zur Kunst. Das erste Interesse wird häufig so erweckt, es folgen Modetrends, manchmal entspricht das Angebot auch dem Zeitgeist. Bis in das 18.Jh. ging großes Interesse vor allem von den europäischen Fürstenhäusern aus. Und hier in der Hauptsache von Ludwig XIV., vom Sonnenkönig, also von Frankreich.

Dort hatte dann jeder sein asiatisches Kabinett, bestehend aus erlesenen Stoffen und Porzellanen. Später erreichte der Trend, nun weiter verbreitet, auch Sachsen: da gab es die berühmten “Dragonervasen“, als ein ganzes Regiment Dragoner gegen ein paar chinesische Vasen eingetauscht wurde. Es gibt dann aber auch die wissenschaftliche Grundlage eines gewissen Interesses ab dem 19.Jh. in Europa. Die Wissenschaft konnte, bei erschwerten Bedingungen im Ursprungsland, doch immerhin zurückgreifen auf ältere Berichte von Missionaren. Dazu hat es einen regen Austausch von Waren schon immer gegeben. So manches Stück hat seinen Weg dann nach Europa gefunden, das heute kunsthistorisch ausgesprochen wertvoll ist. Ob es ursprünglich deswegen in erster Linie hierher gefunden hat, darf mit Recht bezweifelt werden.

T-A-A: Wie sieht der Markt vom Angebot her heute in Europa aus?

Vor wenigen Jahrzehnten war es noch möglich, für den Handel oder auch für die Privatperson, aus Asien Kunstgegenstände direkt zu erwerben. Heute hat das einen eher negativen Anstrich, da man ja die Länder nicht ihrer Kultur entblössen sollte. Heute ist es nicht mehr möglich, sich auf diese Art und Weise mit Kunst einzudecken, wegen der Aus- bzw. Einfuhrgesetze mit verschärften Beschränkungen. Deshalb greift man heute auf den noch nicht unbeträchtlichen Fundus zurück, der sich schon innerhalb Europas befindet. Viele Gegenstände wandern nach und nach in Museen oder tauchen irgendwann einmal wieder auf dem Markt auf. Sammlungen werden aufgelöst und finden dann wieder Zugang zu neuen Sammlungen durch Auktionen oder Privatverkäufe. Kunst und Kunsthandwerk lässt sich eben nicht beliebig vermehren. Im Gegenteil, es wird weniger und so gesehen trifft sogar eine gewisse Verknappung dieser Kunstgegenstände ein, wenn es einer größeren Schicht möglich und gelungen ist, Gegenstände zu erwerben. Zwar machen recht viele Menschen heute Reisen nach Asien, die gerne eine Erinnerung von künstlerischem oder kulturellem Wert mitnehmen möchten, aber solche Stücke sind heute in Asien kaum noch zu erwerben. Solche Menschen wenden sich häufig, und das ist gut so, an den Fachhandel.

T-A-A: Wo befinden sich die Hauptmärkte?

Die Kunst hat ihren Markt schlechthin überall, ist international. Aber natürlich gibt es Zentren, wo Kunst geballt angeboten wird. Da wäre London, Amsterdam, Brüssel, New York, weniger die Bundesrepublik. Das sind aber eigentlich auch alles nur Drehscheiben, sozusagen Verschiebebahnhöfe des internationalen Handels.

T-A-A: Trends und Preise bei asiatischer Kunst?

Die Originale, die Unikate der asiatischen Kunst weisen heute mit steigender Tendenz i die Richtung steigender Preise, sodass sie immer kostbarer werden. Ein Einbruch der Preise entsteht gelegentlich durch Verunsicherung des Endverbrauchers. Besonders dann, wenn der Handel Duplikate aus neuerer Zeit mit alten Formen anbietet, sodass der Kunde auch auf originale Stücke mit vermehrtem Misstrauen reagiert. Hier kann nur der vertrauenswürdige Fachhandel helfen. Die asiatische Kunst besteht ja nicht nur aus der Vergangenheit, sondern auch aus der Moderne. Der Trend zur asiatischen Kunst ist steigend. Ostasiatika sind zwar noch relativ preiswert, allerdings gibt es Detailbereiche, die eine enorme Wertsteigerung haben, z.B. japanische Holzschnitte, die in den fünfziger Jahren zwischen 20,- und 50,- DM gehandelt wurden und heute Preise von 1000,- DM und auch bedeutend mehr erzielen können. Aber es musste ja auch erst mal wieder ein neues Verständnis aufkommen, da haben wir, was jetzt speziell Deutschland betrifft ein Problem. Deutschland war wissenschaftlich führend, was den ostasiatischen Kulturkreis betraf. Im Berlin der 20er und 30er Jahre war das wissenschaftliche Zentrum für Ostasiatika. Durch die traurige Entwicklung, sprich: den Zweiten Weltkrieg und was dem vorausgegangenen ist, haben wir uns etwas beschert: wir haben durch die Wirren kunstsinnige Bürger und damit auch Schätze der ostasiatischen Kunst aus unserem Land herausgeekelt. Es waren kluge Köpfe, eben richtige Mäzene, die wir heute nicht mehr in diesem Umfange haben. Die sitzen heute in Amerika, England und sonst wo. Und jetzt fehlen uns diese Menschen und das nicht nur auf dem künstlerischen, sondern auch auf dem wissenschaftlichen und technologischen Sektor, eben in allen Bereichen. Allerdings ist ein allgemeines Interesse wieder am Wachsen und man setzt sich intensiver mit den verschiedenen Kulturkreisen auseinander. Dennoch: schwierig wird es sein, noch Stücke ins Land zu bekommen. Es ist ja eigentlich ein Trauerspiel, dass und wie hart bei uns Kunst besteuert wird. Da hat jemand Geld und will es anlegen, sucht eine Form, in der es auch der Allgemeinheit zugute kommt, und da kommt der Fiskus. Beim Erwerb wird er besteuert, dann beim Zoll. Hat er es nun glücklich und mehrfach versteuert zu Hause und ist die Sammlung groß genug, sie einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, dann wird erneut besteuert. Das finde ich – vom Standpunkt des Kunstexperten – höchst bedauerlich. Da lobe ich mir die Amerikaner. Wer dort Kunst im Ausland erwirbt und ins Land bringt, muß keine Steuern dafür zahlen. Schließlich kommt es einem Land ja auch zugute, wenn es Kunst und Kultur bieten kann. Schade, wenn einem da die Freude an der Kunst und am Sammeln über den fiskalischen Zwang, übers Portemonnaie genommen wird. Diese Leidenschaft ist ja ohnehin schon kostspielig genug, aber wenn dann immer noch mehr Belastung dazukommt, und noch mehr, und noch mehr, ... Das scheint mir ein falsch gesetzter Akzent, wo doch Kunstsammlungen eigentlich etwas Förderungswürdiges sein sollten!.

T-A-A: Herr Dr. Eckhard, wir bedanken uns für dieses informative Gespräch.

Cloisonné (Kurzform von französisch émail cloisonné; zu cloison „Scheidewand“), auch Zellenschmelz oder Zellenemail genannt, ist eine kunsthandwerkliche Technik bei Emailarbeiten. Zur Fertigung werden auf eine meist aus Kupfer bestehende Trägerplatte kleine dünne Drähte oder Metallstreifen aufgelötet und zwischen ihnen verschiedenfarbige Glasflüsse eingelassen. Die Metallstege trennen die einzelnen Farbfelder und verhindern ein Ineinanderlaufen der Farben. Der Rohling wird danach bei ca. 750–800 °C gebrannt, sodass auf der Trägerplatte ein Muster aus farbigem Glas entsteht. Durchsichtiger Glasfluss wird transluzid genannt, undurchsichtiger hingegen opak.

Viele herrliche Kunstwerke, die heute in unseren zahlreichen verschiedenen Museen und Kirchen von tausenden Besuchern täglich betrachtet werden, haben oftmals ihre Ausstrahlungskraft und ihre Schönheit einem an sich unscheinbaren Material zu verdanken.

Dieser Kurzbericht soll dem kunstinteressierten Leser eine Einführung in ein fast vergessenes Handwerk sein und ihm beim Betrachten von Pokalen, Miniaturen, Waffen, Fayencen und Gläsern dir Augen für oft winzige Kleinigkeiten öffnen, die jedoch ihren Schöpfer hervorragende handwerkliche Fähigkeiten abverlangten. Das besagte Material und war ehemals als “Email” bekannt und geschätzt; das Handwerk war die hohe Kunst der Emailschmelze.

Das Email erlebte Höhen und Tiefen im Laufe seiner fast 4.000 jährigen Geschichte. Einstmals war seine Bedeutung bei den Goldschmieden als Zierde für die kostbaren Schmuckstücke aus Edelmetallen sehr groß, wenige Generationen später war es als “Industrieemail gefragt. Auch heute, nachdem es seit dem napoleonischen Zeitalter fast spurlos verschwunden war, findet es wieder seine gerechtfertigte Achtung, sowohl bei Schmuck- wie auch bei Gebrauchsartikelherstellern (Pfannen, Herde, Töpfe, Kuchenformen, Werbeschilder, Straßenschilder). Und immer, wenn es aus seinem Dornröschenschlaf erwachte, war auch eine neue Technik da oder wurden bereits bekannte Techniken noch mehr verfeinert.

Die ägyptischen Goldschmiede waren wahrscheinlich die ersten Künstler, die sich der Technik der Emailschmelze bedienten. Die ältesten Funde datieren jedoch “nur” aus dem mykenischen Griechenland (1800 v. Chr.).

Auf der Suche nach neuer Zierde für edles Metall, meist für Gold, seltener Silber, stießen die damaligen Kunsthandwerker aus der Antike auf den Zellenschmelz, eine der mittlerweile vielen entstandenen Techniken.

Vom östlichen Mittelmeerraum breitet sich der Glasschmelz immer weiter aus. Zur Zeit des römischen Imperiums war er ein florierendes Exportprodukt und fand damals vermutlich auch den Weg nach Mitteleuropa und Ostasien. Hochburgen der Emailschmelze entstanden zunächst in Byzanz und Venedig. Werke höchster Vollkommenheit wurden aber auch in den Werkstätten mitteleuropäischer Handwerker des Mittelalters geschaffen. Diese hochqualifizierten Meister brachten es sogar fertig, dass dieses an sich unedle Material nicht nur gegen die edlen Konkurrenten wie Diamanten, Smaragde, Rubine und Perlen bestehen konnte, sondern diese in der Gunst der Erwerber oft noch übertraf.

Der von uns heute verwendete Ausdruck “Email” wurde wahrscheinlich im 17 Jh. Dem Französischen entliehen. Vorher war dieses Wort in Deutschland nicht bekannt, man sprach damals einfach vom “Schmelz”.

Email ist eine Glasmasse, die fast allem Metallen aufgeschmolzen werden kann. Email oxidiert nicht und kann nur durch starke mechanische Einwirkung beschädigt oder zerstört werden. Obwohl seine Eigenschaften durchaus auch für die Hersteller von Gebrauchsgütern seit jeher hätten interessant sein müssen, fand das Email als Industriestoff erst im 18.Jh. größere Beachtung. Wahrscheinlich lag es daran, dass die Kunsthandwerker immer raffiniertere Techniken entwickelten, und so die Freude an diesem Werkstoff nie die Zeit ließ, eine nüchterne, ökonomische Behandlung des Werkstoffes zu ermöglichen.

Die Herstellung der Glasmasse in den Goldschmiedewerkstätten erforderte wie ihre spätere Bearbeitung genaueste Sachkenntnis und äußerste Sorgfalt. Die Glasmasse besteht aus winzigen gleichartigen Körnchen, die durch sorgfältigstes Zerstoßen und Zermahlen von Glassubstanzen unter Wasser und unter Beimischung von Soda, Pottasche, Kreide und Bleioxid (um den Schmelzpunkt zu senken) hergestellt werden. Diese Glasmasse, der bei Bedarf zur Färbung verschiedene Metalloxide beigemischt werden, wurde dann in mehreren Schichten auf die Metalloberfläche aufgeschmolzen. Ein einmaliger Auftrag allein würde wahrscheinlich die hohen Qualitätsnormen des Endproduktes hinsichtlich Dichte, Einheitlichkeit und Gleichmäßigkeit nicht erfüllen können. Die Herstellung der Glasmasse und der Rohprodukte hat sich in den vielen Epochen des Emaillierens nicht verändert, wenn man hierbei von den dazu benötigten Hilfsmitteln absieht.

Wohl verändert haben sich die Verarbeitungstechniken des Schmelzglases. So sind in der langen Geschichte des Emaillierens viele Variationen entstanden und auch wieder vergessen worden, da es immer nur sehr wenige gab, die diese aufwendige Technik beherrschten.

Die kunsthistorische Literatur nennt meist sechs bis neun verschiedene Techniken, von denen jeweils immer nur eine in den verschiedenen Epochen der Emailgeschichte vorherrschte und die wiederum in mehreren Variationen auftraten. Größere Einteilungen gehen oft auch nur von drei Abarten aus: email cloisonné, email champlevé und dem email des peintres (Zellenschmelz, Grubenschmelz und Maleremail).

Die wahrscheinlich älteste Technik ist der Zellenschmelz, den man bei ägyptischen Schmuckstücken der 12. Dynastie antrifft. Hierbei wurden auf einer Metallunterlage Stege aus Metall befestigt, die die einzelnen Zellen bilden. Die Befestigung der Stege erfolgte durch Löten, in früheren Zeiten aber auch durch Kleben (Wachs, Mehl, etc.). Die so entstandenen Zellen wurden anschließend mehrfach aufgefüllt und gebrannt bis sie ganz (Vollschmelz) oder teilweise (Senkschmelz) mit Email gefüllt waren.

Danach wurde die ganze Fläche abgeschliffen und poliert oder aber mit einem abschließenden Glanzbrand glänzend gemacht. Der Grubenschmelz fand seinen Höhepunkt vor allem im Mitteleuropa des 12. und 13. Jahrhunderts. Hierbei erhält das Metall Vertiefungen, die mit meist farbigem, undurchlässigem Email gefüllt wurden.

Das Maleremail entwickelte sich im 15. Jh. vor allem in Frankreich (Burgund, Limoges) und war bis zum 18. Jh. eines der Luxusprodukte an den europäischen Höfen. Beim Maleremail wird eine Emailschicht auf eine Metallplatte aufgeschmolzen, die als Grundlage für spätere nacheinander aufgeschmolzene Emailfarben dient, die dann eine Darstellung ergeben. Neben den drei kurz geschilderten Techniken kennt man noch das Glasemail, die Emailplastik, das Silberreliefemail (den Flächenschmelz, das Fensteremail und das Drahtemail).

Die industrielle Entwicklung des vergangenen Jahrhunderts und die Erforschung chemischer und physikalischer Zusammenhänge haben es ermöglicht, dass all die genannten Techniken in der heutigen Zeit erneut belebt wurden und in vielen Variationen miteinander verbunden werden. Der industriellen Nutzung ist es auch zu verdanken, dass heute viele Künstler nicht nur auf ein preiswertes, zuverlässiges material zurückgreifen können, sondern sie schaffen Produkte, die oft die Schöpfungen der Vergangenheit an handwerklicher Virtuosität noch übertreffen.

Auszug aus "Tönnies Antiquitäten-Almanach", ISBN: 3-980 196-0-7

Glas

4000 v. Chr.

Anwendung von Glasuren auf Ton und Stein in Ägypten.

1500 v. Chr.

Glasfunde in Ägypten, Syrien, Griechenland und Mesopotamien.

300 v. Chr.

Luxusglasherstellung in Alexandria unter römischer Herrschaft. Erfindung des Glasschnittes und des Überfangglases. Erfindung des Glases in China.

100 v. Chr.

Die Erfindung der Glasmacherpfeife in Syrien ermöglicht die schnelle Produktion von Gebrauchs- und Luxuswaren und die Verbreitung von Glas und Glashütten im ganzen römischen Weltreich.Eine Blütezeit der Glaskunst. Erstmalig Anwendung von Glasschliff und –schnitt, Fadenauflage, Überfang, Vergoldung und Emaillierung.

500 n. Chr

Nach dem Verfall des römischen Reiches wird die Glaskunst im Orient, in Byzanz, im persischen Reich der Sassamiden und in deren Einflußgebieten weitergepflegt. Wesentlich in der fränkisch-merowingischen Epoche in Europa bis ca. 800 n. Chr. ist die Entstehung einer neuen Trinkglasform, dem "Sturzbecher", einen unten spitz zulaufenden Glas ohne Standfläche.

800 n. Chr.

Das Verbot gläserner Kultgeräte und der Grabbeigaben durch die katholische Kirche ließ die Produktion und Weiterentwicklung von Hohlglas in allen katholischen Ländern stark zurückgehen.

1400

Die seit dem 13. Jh. bekannten europäischen Waldglashütten können, durch eine bessere Auftragslage bedingt, neue Gefäßformen entwickeln. Anfangs den einfach strukturierten "Maigelein"-Becher, dann grünlich blaue Gläser mit aufgesetzten Nuppen und Bändern, die sogenannten “Krautstrünke”, Ringelbecher, Bandwurmgläser, Paßgläser usw. Vom 16. bis 17.Jh. war die Herstellung von Scherzgläsern in Form von Tieren, Schiffen, Figuren, Stiefeln usw. sehr verbreitet. Zum Zentrum der europäischen Glasherstellung wird Venedig (Murano). Sehr förderlich wirken sich die jahrhundertealten Beziehungen zum Orient aus. Kenntnisse und Materialien werden von dort bezogen und zu eigenwilligen Kreationen verarbeitet. In ganz Europa setzt sich der Stil "à la facon de Venise" durch. Neu- und Wiederentdekkung sind die Netz- und Fadengläser, das Aventurin-, Eis-, Opal-, Achat-, Milch-, Spiegel-, Millefioriglas. Mitte des 16.Jh. wird die Qualität der Glasmasse derart verbessert, daß feinste Gläser aus völlig farblosem Material (Cristallo) geblasen werden können.

1600

Durch die Wiederentdeckung des Glasschnittes, Anfang des 16.Jh. durch Caspar Lehmann wurde die führende Stellung Venedigs beendet. Nürnberg wird mit Hilfe einer Reihe ausgezeichneter Glasschneider (Schwanhard 1601 – 1667) zum neuen Zentrum der Glaskunst. Das dünne venezianische Glas wird durch das um 1670 in Böhmen und England erfundene härtere und klarere Kristall- und Bleikristallglas ersetzt, um die neuen Techniken des Hoch- und Tiefschnittes anwenden zu können. Als Dekor werden Rankenornamente, Blüten, Vögel, Palmwedel, Lorbeerzweige und als Hauptmotiv Landschaften, Ruinenarchitekturen, Figurenstaffagen u.ä. verwendet. Besonders in Deutschland werden die bemalten Gläser sehr beliebt. Mit farbigem Email und ab Mitte des 17.Jh. mit der von Johann Schaper erfundenen Schwarzlotmalerei werden Trinkgefäße mit Familienwappen, Porträts, Aposteln, Spielkarten, Jagdszenen, Landschafts - und Städteansichten u.ä. bemalt. Während des 17.Jh. blieb Nürnberg in der Glaskunst führend und beeinflussend.

1800

Einfache, zylindrische Grundformen lösen die bewegten, zum Teil asymmetrischen Formen des vergangenen Jahrhunderts ab. Viele Glastechnische Erfindungen, wie Gold-, Hyalith- oder Lithyanglas, werden gemacht. Pressglas wird ab 1810 industriell gefertigt. Die erste Flaschenglasmaschine wird um 1820 in Amerika gebaut. Das Farbglas erlebt eine nie wieder erreichte Vielfalt und Qualität. Ebenso die Hohlglasmalerei mit ihren herausragenden Vertretern Anthon Kothgasser 1769-1851 Wien und der Familie Mohn in Leipzig und Dresden. Ab 1850 setzen sich Massenproduktion, Pressgläser und Industrialisierung durch. Der künstlerische Verfall von Kunstgewerbe und Kunstglas zeigt sich vor allem darin, daß alle bisherigen Techniken und Stile (Historismus) nachgeahmt werden und keine eigene Form gefunden wird.

1900

Erst um 1895 entsteht in Europa wieder ein eigener Kunststil.: der Jugendstil, Art Noveau, Edwardien. Losgelöst vom Muff des Historismus setzen sich sehr eigenwillige florale Formen und Farben durch. Emile Gallé, Nancy 1848-1933, und Louis Comfort Tiffany, New York 1846-1904, gelten als Begründer dieser Richtung. Sie arbeiten mit vielfarbigem, irisierendem Material und setzen alte und selbsterfundene Techniken virtuos ein. Nach 1905 werden die Formen besonders in Deutschland und Österreich strenger. Zweckmäßigkeit und konstruktive Form sind bis in die 30er Jahre in Kunst und Kunstgewerbe stilbildend.

1950

In den Nachkriegszeiten geht die Entwicklung dahin, daß fast alle großen Glashersteller in Europa und Amerika Künstler und Designer für ihre Kunstglasproduktion einsetzen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Glases entstehen Glasateliers, in denen freie Künstler nicht zweckgebundene Glaskunstwerke schaffen.

Glasforschung und archäologische Arbeit

Der Kenntnisstand der Glasgeschichte, hauptsächlich über das 10. bis zum 17. Jahrhundert, hat sich durch die Arbeit der Archäologie der letzten zwanzig Jahre außerordentlich erweitert. Neue Erkenntnisse über Standorte von Glashütten, über den Glashandel, über Herstellungsmengen, über Formen und Typen von Gebrauchs- und Zierglas wurden bei Stadtsanierungen, bei Grabungen an alten Glashütten sowie an Burgen und Schlössern gewonnen.

Auszug aus "Tönnies Antiquitäten-Almanach", ISBN: 3-980 196-0-7

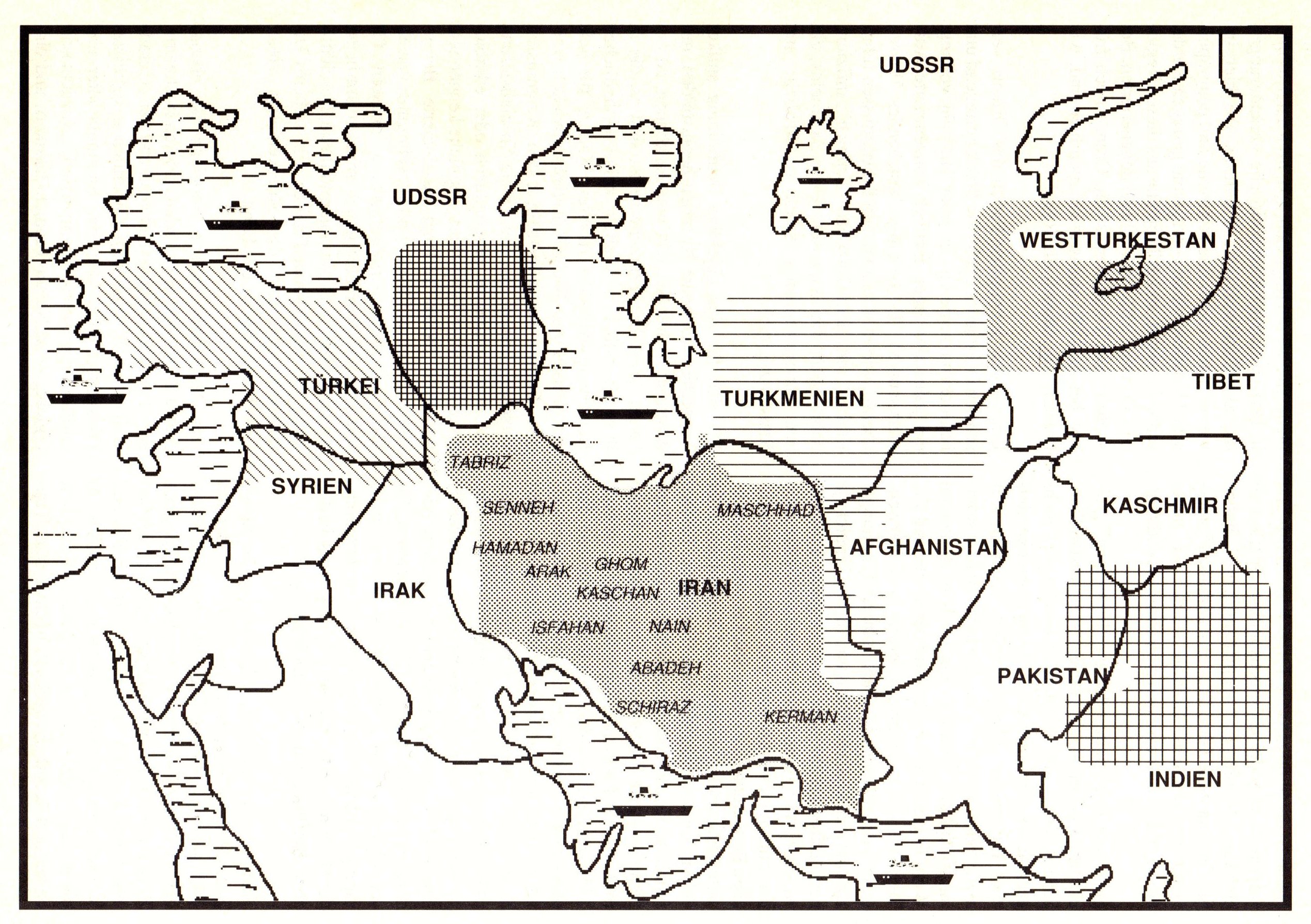

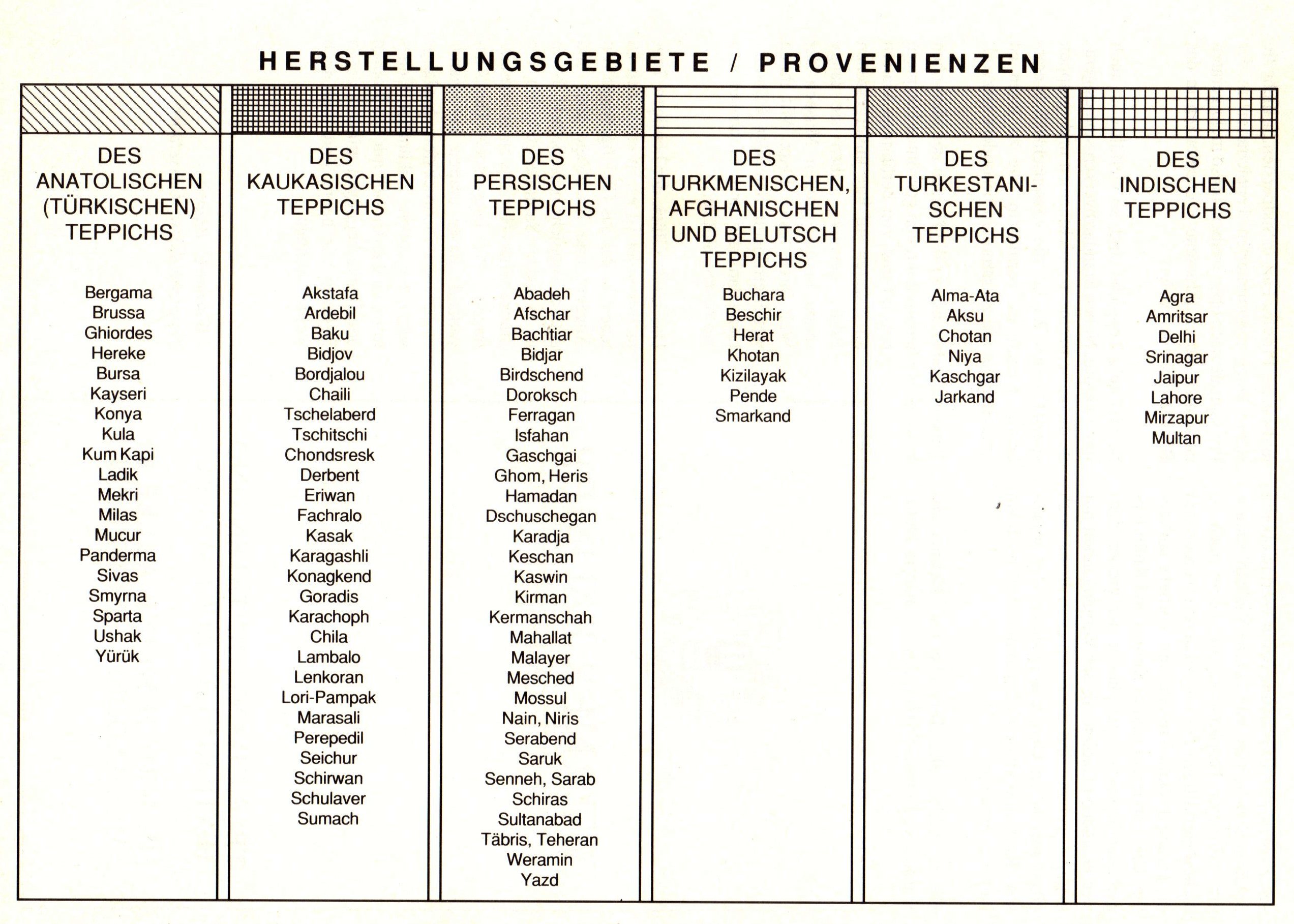

Orientalische Teppiche

geknüpfte Kostbarkeiten, haben Menschen seit jeher in den Bann gezogen. Ihre Schönheit vermittelt sich unmittelbar und ihr Gefallen wird durch Muster und Farbe spontan entschieden.

Teppiche sind reale Gegenstände; mit natürlichen Materialien wurden sie von Menschen aller sozialen und gesellschaftlichen Schichten hergestellt. Ihre ästhetische Schönheit und ihr sensitiver Genuss erfreuen Leib und Seele ihrer Besitzer gleichermaßen. Ihre psychosomatisch beglückende Wirkung hatte selbst Sigmund Freud früh erkannt und bediente sich ihrer. Noch heute liegt der Teppich auf seiner berühmten Couch, mit dessen stimulierender Wirkung auf seine Patienten Freud fest rechnete.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass kaum jemand Teppichen gegenüber eine ablehnende Haltung einnimmt. Immer ist es ihre märchenhafte Aura, die ihnen die Herzen der Menschen öffnet, und das gerade gefallende Stück ist es, das die Sehnsucht nach seinem Besitz auslöst.

Das Geheimnis ihrer Faszination erklärt sich zum großen Teil daraus, das sie von Menschen aller Schichten gefertigt wurden; dadurch ergeben sich mentalitäre Gleichungen zwischen Hersteller und Käufer. Alle geschmacklichen Strömungen finden in ihnen ein Pendant. Ihre Muster- und Farbenfülle reicht über alle Stilrichtungen. Ihre Tradition ist uralt und jung zugleich. Teppiche waren immer kreative Ausdrucksformen ihrer Epoche. Ihre über die Jahrhunderte erlangte Souveränität erlaubte es ihnen, sich allen Strömungen zu öffnen. Eigenen und fremde Kulturen fanden in ihnen Eingang, führten zu ihrer steten künstlerischen Erneuerung und waren doch die Nahrung für den Erhalt ihres archaischen Charakters.

Im Gegensatz zur heutigen Zeit, wo Teppiche als Konsumgut in betrieblichen Großknüpfereien von hierfür bestelltem Personal geknüpft werden, waren Teppiche früher Allgemeingut. In allen gesellschaftlichen Schichten beschäftigte man sich mit ihnen, sei es direkt mit ihrer Herstellung oder indirekt mit der Herstellung ihrer Materialien oder dem Handel. Teppiche waren Volkskunst im besten Sinne des Wortes. Die besondere Fähigkeit ihrer Knüpfer, ihr Kunstsinn und ihr handwerkliches Können machten sie zu dem, was sie sind: “Geknüpfte Perlen des Orients”.

Jeder alte Teppich spiegelt auf wundervolle Weise Tradition und Kreation seines Knüpfers wieder, ist sein ornamentales Diagramm und ist doch eine absolute, sich selbst verwirklichende Kreation, die sich menschlichen Fleißes bedient.

Einmal mit dem Gebiet Teppich befasst, entwickelt es für jeden ernsthaften Sammler eine Eigendynamik, die sich niemals erschöpft. Teppiche verlangen zu ihrem besseren Verständnis, dass man sich mit ihnen, ihren Herstellern, deren Lebensgebräuchen und Einflüssen beschäftigt. Die Leidenschaft, sich mit Teppichen zu befassen, ist für viele gleichzeitig Einstieg in ein umfassendes Studium der orientalischen Volks- und Kulturgeschichte. Mit guten Kenntnissen ausgestattet, findet der Teppichsammler in unserem mitteleuropäischen Raum ein genügendes Refugium, aus dem heraus sich nahezu noch alles rekrutieren lässt. Auf der Suche nach sammlungswürdigen Teppichen sei kurz angemerkt, dass auch hier marktwirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten ihre Gültigkeit besitzen. Ein antiker Teppich findet selbstverständlich dort seinen Markt, wo Angebot und Nachfrage zu seinem Handelsplatz führen. In den letzten zwanzig Jahren hat mit zunehmender Tendenz der Handel mit alten und antiken Teppichen seine Spezialisierung erfahren. Mehr und mehr haben sich in das antiquitätenhandelnde Ensemble “Teppichantiquitäten-Galerien” integriert, die mit selektierten Kollektionen und fachlich fundiertem Wissen für jeden Teppichsammler ein “Dorado” sind.

Heute ist der antiquarische Teppich im Kunst- und Antiquitätenhandel als eigenständige Sparte voll etabliert. Namhafte “ Teppichantiquare” haben hierfür viele Jahre hinweg wahrhafte Pionierleistungen erbracht. Gottlob werden sie heute durch großes Interesse und guten Umsätzen entlohnt.

Sehr gute Exemplare oder gar “Fixsternen” gleichende Superstücke sind rar. So ist es verständlich, dass für beste Stücke verhältnismäßig viel mehr gezahlt werden muss als für mittlere Stücke gleichender Provenienz. Gleichermaßen verändert der mehr oder weniger gute Zustand eines sammlungswürdigen Stückes ganz erheblich seinen Wert; liegt es doch in der Natur der Sache, dass alte Teppiche, je nach Strapazierung und Verwendung, höchst unterschiedlich in ihrem Erhaltungszustand sein können. Wann und ob ein Teppich, je nach seinem mehr oder weniger guten Zustand, welchen Wert besitzt, entscheidet sich ganz nach der kunsthandwerklichen und kulturgeschichtlichen Bedeutung eines jeden Stückes unter Berücksichtigung seiner Seltenheit und Begehrtheit. Hier helfen dem Sammler wie dem Händler nur bestens fundierte Kenntnisse. Grundsätzlich sollten Teppiche in gutem Zustand sein. Das Gros der heute im Handel befindlichen Sammlerteppichen ist nach 1850 geknüpft worden; für diese Teppiche darf durchweg ein nochguter bis guter Zustand erwartet werden. Der gute oder beste Zustand verliert dann seine Bedeutung, wenn das ausgesuchte Stück für seine Gattung zu spät hergestellt wurde, in sich degeneriert ist oder bereits kommerzielle Einflüsse zu seinem kunsthandwerklichen Niedergang geführt haben. Die Altersgrenze für sammlungswürdige Teppiche ist entsprechend ihrer geographischen Lage der dort stattgefundenen politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Einflüssen unterschiedlich anzusetzen.

Nahezu risikolos ist es, Teppiche für die eigene Sammlung zu erwerben, die noch vor oder um 1900 geknüpft wurden. Viele Provenienzen hatten gar zu dieser Zeit ihre letzte große Blüte. Zum Beispiel führte die gute Auftragslage in persischen Meisterwerkstätten zu ihrer wirtschaftlichen Konsolidierung und ermöglichte damit noch bis in die dreißiger Jahre eine umfangreiche Produktion bester und kunsthandwerklich hochwertiger Teppiche. In anderen Regionen, z.B. im Kaukasus und Turkmenistan, haben politische Veränderungen die kunsthandwerkliche Tradition, die hier im wesentlichen durch ihre ethnische und geographische Geschlossenheit geprägt und getragen wurde, schnell zerstört, sodass Teppiche aus diesen Regionen ab etwa 1910-1920 schnell degenerierten. Bei anatolischen Teppichen ist die Grenze noch früher, bei ca. 1880 anzusetzen; auch hier sind, wie überall, Ausnahen die Regel.

Einmal den geknüpften Perlen des Orients verschrieben, ist jedes entdeckte Stück aufregend und beglückend zugleich. In jeder Hinsicht verlangt ein jedes alte Stück fachlich konzentrierte Aufmerksamkeit. Es bestätigt bestehendes Wissen ebenso, wie es stets zu neuen Erkenntnissen führt. Einmal mit dem Bazillus “Teppich” infiziert, nährt dieser die Leidenschaft des Sammelns, ein neu hinzugefundenes Stück ist Medizin und Rausch zugleich.

Bis sich für eine objektive Beurteilung antiker Teppiche brauchbare Kriterien herausbilden, mit denen sie sicher beurteilt werden können, ist ein langer Weg. Die Teppiche selbst sind es, die in ihrer unendlichen Vielfalt keine einheitlichen Bewertungsmaßstäbe zulassen. Nahezu für jede ‚Art müssen spezifische Kriterien entwickelt werden. Einmal mit allgemein guten Kenntnissen versehen, kommt fast immer die Spezialisierung auf eine bestimmte geographisch oder ethnologisch begrenzte Teppichart. Teppiche kennen und verstehen lernen verlangt passionierte Bereitschaft, ein gutes Gespür und ein sehr gutes visuelles Gedächtnis. Erfahrungswerte müssen für Händler und Sammler gleichermaßen erarbeitet werden. Hier hilft nur unermüdliche Beschäftigung mit dem Thema Teppich. Ein sicheres Urteilsvermögen und die Anerkennung vieler Gleichgesinnter ist der Lohn.

Der Marktwert antiker Teppiche ist ebenso schwankend, wie er bei allen hochwertigen Investitionsgütern schwankend ist. Gerade weil es noch lange kein einheitlich ausgereiztes Preisgefüge gibt, kann das Sammeln alter und antiker Teppiche auch in finanzieller Hinsicht sehr ergiebig sein. Neben Teppichklassikern und einzelnen musealen Exponaten, deren Wert in oberen Sphären gesichert ist, gibt es eine Vielzahl sammlungswürdiger Teppicharten, die heute noch zu recht unauffälligen Preisen gehandelt werden und die gerade deshalb Sammler mit Vorliebe aufkaufen. Unter anderem sind es Kelims und Knüpfteppiche ländlicher und peripher zu den großen Zentren gelegenen Gebiete. In der Vergangenheit nur mäßig beachtet, sind diese Arbeiten heute noch günstig zu haben, Gerade in ihnen hat sich archaische Kraft und vitale Unbekümmertheit noch am längsten erhalten.

Hierzu zählen alte Teppiche und Kelims aus Kurdestan, Beloutschistan, Aserbeidjan in Nord- und aus der Provinz Fars in Südpersien. Je mehr die schon lange renommierten Teppicharten in der Preisspirale nach oben treiben, umso mehr geraten noch nicht so erschlossenen Provenienzen in das Blickfeld der Sammler.

So vielfältig Teppiche sind, so vielfältig ist auch ihre Lektüre. Neben Standardwerken sind es gerade die einzelnen Teppichthemen und –gruppen spezialisierten Werke, die wissenschaftlich erarbeitete Kenntnisse vermitteln. Sie zu lesen ist unabdingbar, sie zu sammeln besonders reizvoll.

Teppiche haben immer die Herzen der Menschen bewegt. Mythenumrankt, von gekrönten Häuptern begehrt und von berühmten Malern aller Zeiten auf ihre unvergessenen Bilder gebannt, haben sie lange schon in den großen Museen der Welt ihren festen Platz. Mit ihnen wetteifern heute Sammler, Händler, Kapitalanleger und Liebhaber um die besten Stücke.

Das große Glück der heutigen Teppichsammler ist es, in einer Zeit zu leben, in der das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage alter und antiker Teppiche noch besteht. Noch ist es jedem Sammler möglich, die Stücke seines Herzens zusammenzutragen. – Wie lange noch? Der Ausverkauf dieser uralten kunsthandwerklichen Ausdrucksform hat lange schon begonnen. Zukünftige Generationen werden sich mit Kopien der Stücke begnügen müssen, deren Besitzer wir heute sind und noch werden können.

Werner Bäumer –Teppichgalerist, Düsseldorf

Auszug aus Tönnies Antiquitäten Almanach 89/90

Porzellan

Erfindung und Entwicklung des Porzellans

In Europa war zu Beginn des 18. Jh. die Vorstellung noch weit verbreitet, das besonders veranlagte Alchimisten imstande seien, unedle Metalle auf chemischen Wege in Gold zu verwandeln. In diesem Ruf stand Johann Friedrich Böttger (geb. 1682 in Schleiz) während seiner Tätigkeit als Apothekergehilfe in Berlin. Als sich der preußische König für den jungen Adepten zu interessieren begann, floh Böttger auf kursächsisches Gebiet nach Wittenberg. Ein preußisches Auslieferungsersuchen wurde vom sächsischen Kurfürsten und polnischen König, August den Starken, abgelehnt. Der verschwenderische Fürst erhoffte wohl selbst eine Auffüllung seiner Kasse. Er ließ Böttger in Gewahrsam nehmen und nach Dresden bringen, Hier zwang man den vermeintlichen Goldmacher, hinter Schloss und Riegel sein Können zu beweisen. Misserfolg und Fluchtversuch ließen aber am sächsischen Hofe die Erkenntnis reifen, dass die erwiesenen Fähigkeiten Böttgers besser auf dem Gebiet der Keramik genutzt werden konnten. Durch die zunehmenden Manufakturgründungen gelang es unter Verwendung der eigenen Rohstoffvorkommen, die Produktion auf vielen Gebieten zu erhöhen.

August der Starke schenkte diesen Vorgängen vor allem dann persönliche Aufmerksamkeit, wenn sie halfen, seine Macht- und Geltungsansprüche sowie das Luxusbedürfnis des Hofes und des Adels zu befriedigen. Deshalb war er - vornehmlich auf Anraten des Mathematikers und Physikers Ehrenfried Walther von Tschirnhaus - damit einverstanden, Johann Friedrich Böttger mit einer Art “Grundlagenforschung” für neue Manufakturen zu beauftragen. Eine von ihnen sollte sich bevorzugt der Herstellung von Porzellan widmen. Das Rezept dazu war allerdings seit Jahrhunderten das sorgsam gehütete Geheimnis der ostasiatischen Völker. Unsummen hatte der sächsische Hof bisher für die Einfuhr von Porzellan aus China und Japan bezahlt, denn es galt als Beweis von Reichtum und Ansehen, mit möglichst großen Beständen dieser Kostbarkeiten imponieren zu können. August der Starke besaß bereits mehr davon als andere Fürsten, doch immer wieder rissen neue Erwerbungen, die auch als großzügige Geschenke verwendet wurden, große Löcher in die ohnehin nie ausreichende Staatskasse.

In der Meißener Albrechtsburg wurden deshalb ab 1705 die in Dresden begonnenen keramischen Versuche fortgesetzt, wofür eine Reihe neuer Öfen gebaut wurde. Ehrenfried Walther von Tschirnhaus erwies sich als erfahrener und wohlgesonnener Mentor Böttgers, denn er konnte auf seinen Reisen und durch seine Experimente wertvolle Erkenntnisse erwerben, die er rückhaltlos weitergab. Aber nicht er, sondern Böttger hatte als erster das Prinzip der Sinterung eines Gemischs feinst aufbereiteter Mineralien bis dahin nicht angewendeten hohen Brenntemperaturen als Grundlage der Porzellanherstellung erkannt. Seine Versuchsreihen, bei denen ihm sechs ausgewählte, gesteinskundige Freiberger Berg- und Hüttenleute Hilfe leisteten, galten der Erkundung der am besten geeigneten Stoffe und ihrer vorteilhaftesten Mischverhältnisse.

Die allmählich erfolgsversprechenden Arbeiten mussten im Jahre 1706 unterbrochen werden: Böttger und seine drei Gehilfen wurden nach dem Nordischen Krieg vor einer befürchteten Entführung durch Karl XII. von Schweden auf die Festung Königstein in Sicherheit gebracht werden. 1707 konnten die Versuche in der Jungfernbastei der Dresdner Stadtbefestigung wieder aufgenommen werden. Dort hatte man inzwischen ein Laboratorium eingerichtet. In diesen ständig raucherfüllten, ungesunden Räumen erzielte Johann Friedrich Böttger, unterstützt von seinen Mitarbeitern, endlich unter großen Strapazen die Erfolge, die ihm unvergänglichen Ruhm einbrachten: 1708 gelang ihm die Herstellung des braunen Steinzeugs, und am 28. März 1709 konnte er August dem Starken die Erfindung des europäischen Porzellans, des “Weißen Goldes” melden. Die Weiterarbeit in den folgenden Monaten stabilisierte die Produktions- und die ersten Veredelungsmethoden von Gegenständen aus den beiden neuen Werkstoffen soweit, dass man damit vor die Weltöffentlichkeit treten konnte. In vier Sprachen wurde am 23. August 1710 nicht ohne Stolz bekanntgegeben, der Kurfürst von Sachsen und König von Polen gedenke eine Porzellanmanufaktur zu errichten, deren Erzeugnisse denjenigen Ostasiens mindestens gleichkommen würden. Es scheint, dass damit gewisse Hoffnungen auf eine ertragreiche Ausfuhr um Ausdruck kamen, denn schließlich war es für einen Souverän sehr wichtig, wenn sein Land aus dem Handel Nutzen ziehen konnte. Die ersten Erzeugnisse wurden bereits auf der Leipziger Ostermesse 1710 ausgestellt. Am 6. Juni 1710 erfolgte die Einweihung der laut Dekret des Königs vom 23.01.1710 einzurichtenden Porzellanmanufaktur.

Zum Schutz des Geheimnisses der Porzellanherstellung wählte man als Produktionsstätte die historische Albrechtsburg in Meißen. Sie lag vorteilhaft abgeschieden, und ihre Zugänge ließen sich leicht bewachen. Johann Friedrich Böttger wurde zum ersten Administrator der Meißener Porzellanmanufaktur ernannt. Er musste jedoch – immer noch ohne persönliche Freiheit – auf Anweisungen August des Starken weiterhin im Dresdner Laboratorium arbeiten.

In Meißen lief die Produktion unter der Leitung eines Direktors die von mancherlei Schwierigkeiten gehemmte Produktion der Manufaktur. Dass sie den schweren Beginn überstanden hat, ist vor allen Dingen den treuen Mitarbeitern Böttgers zu verdanken. Innerhalb eines Jahres hatte sich die Zahl der nach Bedarf in Meißen oder Dresden Beschäftigten auf 33 erhöht. Zunächst wurde noch in der Albrechtsburg nur Böttger-Steinzeug, das “rote Porzellan”, hergestellt. Die verschiedenen Gebrauchs- und Ziergegenstände fanden allmählich steigenden Absatz. Böttger bemühte sich auch mit ganzer Kraft darum, den harten und festen Erzeugnissen aus dem dunkelfarbigen Werkstoff jede nur denkbare Veredelung angedeihen zu lassen. Es wurden Reliefdekore aufgelegt, sowie durch Schleifen, Polieren, Ätzen, durch Anwendung der Sgraffito-Technik, das Verwenden von Edelsteinen und durch Bemalen alle Möglichkeiten des Verzierens genutzt. Man befasste sich mit strengen Nachahmungen ostasiatischer Vorbilder, formte neue Gefäße nach Modellen der Silberschmiede und in kleinerem Umfang Gedenkmünzen und Statuetten, wofür gewöhnlich Bildhauer die Entwürfe lieferten. Zur freien Mitarbeit als künstlerischer Leiter konnte 1712 der Dresdner Hofsilberschmied Johann Jacob Irminger gewonnen werden. Seinen Schöpfungen aus Böttger-Steinzeug ist bereits ein Hauch von erwachendem Gefühl für die Besonderheit des neuartigen Werkstoffs anzumerken. Ab 1713 war auch die Herstellung des glasierten Weißporzellans im Fluss.

Es wurde auf der Leipziger Ostermesse des gleichen Jahres gut verkauft. Gegenüber dem “roten Porzellan” hatten sich die Formen nicht verändert, jedoch verlangte das glänzende Weiß dringend einer farbigen Dekoration. Böttger selbst verwendete – allerdings nur mit bescheidenem Erfolg – große Mühe darauf, geeignete Schmelzfarben, die sich in die Glasur einbrennen ließen, herzustellen. Im Jahre 1717 gelang zwei Mitarbeitern der Manufaktur die blaue Unterglasur, die aber erst 120 in einigermaßen gleichbleibender Qualität angewendet werden konnte.

Johann Friedrich Böttger hatte zwar 1714 seine persönliche Freiheit zurückerhalten, erfreute sich ihrer jedoch nur wenige Jahre. Seine Gesundheit war zerrüttet und er starb 1719, ohne den Aufschwung der Meißener Manufaktur erlebt zu haben. Im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens hatte die zeitweise kritische Finanzlage und das Behüten der Geheimnisse der Porzellanherstellung große Sorgen bereitet.

Trotz strenger Schutzmaßnahmen war vom “Arkanum” einiges nach außen gedrungen. Bereits 1718 wurde in Wien eine Porzellanmanufaktur gegründet; fand sich nach Abwerbung und Flucht aus Meißen 1719 der mir der Bereitung der Porzellanmasse vertraute Samuel Stöltzel ein, den man allerdings schon im nächsten Jahr zur Rückkehr bewegen konnte. Er kam in Begleitung eines Mannes, dessen Aufgabe es werden sollte, die Entwicklung des Meißener Porzellans in vieler Hinsicht entscheidend zu beeinflussen: Es war der Maler Johann Gregorius Höroldt. Zu dieser Zeit hatte sich in einer gewissen Stagnation des Meißener Schaffens das Fehlen von Künstlern bemerkbar gemacht, die der Porzellangestaltung neue Impulse zu geben vermochten. Der 1696 geborene “wohl ein- und abgerichtete” Maler Hönoldt wurde deshalb nach dem Vorlegen entsprechender Arbeitsproben im Mai 1720 sofort als freischaffender Künstler engagiert. Seit 1722 arbeitete er und die von ihm inzwischen angenommenen Gehilfen mit in der Albrechtsburg. In den ersten Jahren seines Meißener Wirkens bestand noch immer starkes Interesse an den Nachahmungen des Porzellans aus Fernost. Der neue Maler erwies sich allen Aufgaben gewachsen, So beherrschte er mit erstaunlich leicht und sicher geführtem Pinsel unübertrefflich die beliebten Chinoiserien, jene aus dem Leben ostasiatischer Völker.

Als jedoch ab Mitte des dritten Jahrzehnts die Vorliebe für die Nachbildungen zu schwinden begann, zeigte sich die künstlerische Meisterschaft Höroldts vollends, indem er ohne Schwierigkeiten die Gestaltung europäischer Motive aufnahm. Mit seiner maßgebend schöpferischen Beteiligung entwickelte sich die eigenständige Meißener und damit richtungsweisende europäische Porzellanmalerei. Nach Kupferstichen und später nach eigenen Entwürfen wurden Jagd- und Parkszenen, Städtebilder, Bataillen, Landschaften, Themen der niederländischen und französischen Genremalerei, Tiere, vornehmlich Vögel, Porträts und selbstverständlich vor allem Blumen auf Porzellan gemalt. Höroldt verstand es ausgezeichnet, begabte Bewerber anzulernen, sie zu Spezialisten bestimmter Malereien auszubilden und der Dekorgestaltung bei aller Reichhaltigkeit der Motive hohe Qualität zu sichern.

Dieser breiten Entfaltung der Malerei genügte jedoch die anfangs noch beschränkte Zahl der Aufglasfarben nicht. Höroldt war deshalb bestrebt, selbst Abhilfe zu schaffen, und arbeitete mit einer wahren Verbissenheit an der Erweiterung der Schmelzfarbenpalette. Im Erflog seiner zahllosen Experimente zeigte sich seine geniale Vielseitigkeit, denn es gelang ihm, aus Metalloxyden ein breites Spektrum leuchtender Farben zu bereiten, wovon die meisten heute noch nach Höroldts Rezepten hergestellt und genutzt werden. Er schuf die technische Basis dafür, dass seitdem alle Vorlagen und Ideen in die farbenprächtige Meißener Aufglasglasur umgesetzt werden konnten. Aber auch die kobaltblaue Unterglasmalerei war im Prozess ständiger Verbesserung ausgereift und wurde seit 1720 in steigendem Umfang angewendet. Schon damals erkannte man die Notwendigkeit, die Meißener Produktion durch ein Kennzeichen vor Nachahmungen zu schützen, und signierte das Porzellan ab etwas 1724 in Unterglasmalerei mit den “Blauen Schwertern”, einem Teil des kursächsischen Wappens.

Die Tätigkeit Johann Gregorius Höroldts wirkte sich auf die wirtschaftliche Lage der Manufaktur günstig aus. Sie benötigte im zweiten Jahrzehnt ihres Bestehens keine staatlichen Zuschüsse mehr und erzielte allmählich sogar steigende Gewinne. Höroldts Verdienste brachte ihm hohe Anerkennung. Er wurde zum königlichen Hofmaler, später zum Hofkommissar und schließlich zum königlichen Bergrat ernannt. Dass man eine solche Persönlichkeit möglichst eng an die Manufaktur binden wollte, ist verständlich. So erfolge 1741 mit vorteilhaften Bedingungen die feste Anstellung Höroldts als Leiter des Malereiwesens und technisch-künstlerischen Inspektor, von dem ein günstiger Einfluß auf das gesamte Betriebsgeschehen erwartet wurde. Zehn Jahre später, etwa zur Zeit, als das bis in unsere Tage beliebte Unterglasdekor, das Zwiebelmuster, seine endgültige Fassung erhalten hatte, beschäftigte die Meißener Porzellanmanufaktur bereits 90 Maler.

Johann Gregorius Höroldt war es gelungen, im ersten Jahrzehnt seiner Anwesenheit der Meißener Malerei einen Vorsprung zu verschaffen, während die Formengestaltung noch auf dem überlieferten verharrte. Neue Impulse waren dringend erforderlich, zumal August der Starke in dieser Zeit maßlose Ansprüche stellte. Er beabsichtigte, das Holländische Palais in Dresden (später Japanisches Palais genannt) zu einem “Porzellanquartier” von einmaliger Pracht und Größe auszustatten. Es spricht für das Beurteilungsvermögen des Herrschers, dass er selbst den Künstler entdeckte, der zur Verwirklichung seiner hochfliegenden Pläne geeignet war. Er hatte den Bildhauer Johann Joachim Kaendler (geb. 1706) mehrmals bei der Arbeit beobachtet und ließ ihn kurzerhand aus der Werkstatt des Meister Benjamin Thomae in die Meißener Manufaktur versetzen. Damit begann 1731 das seines künstlerischen Wertes und seines Ausmaßes wegen aufs Höchste zu bewundernde Schaffen des großen Porzellangestalters. Bereits vor Kaendlers Eintritt in die Manufaktur hatten ihre Modelleure und vorübergehend beschäftigten Bildhauer wie Johann Gottfried Kirschner aus besten Kräften versucht, die Wünsche des Souveräns zu erfüllen. In großer Zahl waren Tiere, vornehmlich Vögel, geformt worden. Kaendler setzte das Begonnene fort und schuf eine Reihe monumentaler Tierplastiken. Sie zeigten, dass es ihm in kurzer Zeit gelungen war, sich von Stein auf Porzellan umzustellen. Wie kein anderer zuvor hatte er die Eigenarten und Ausdrucksmöglichkeiten des neuen Werkstoffes erkannt und mit Elan ohnegleichen gab er ihnen die Formensprache seiner Zeit. Hohes bildnerisches Können paarte sich bei Johann Joachim Kaendler mit einer produktiven Beobachtungsgabe. Sein Wissen, seine mythologischen Kenntnisse und seine Phantasie erfüllten ihn mit einem fast unerschöpflichen Reichtum an Ideen. Die gewaltige Schaffenskraft weitete sein Tätigkeitsfeld immer mehr. In rastlosem Gestaltungsdrang schuf er Tafelgeschirr und einzigartige Tafelaufsätze in ebensolcher Vollendung, wie ungezählte Schmuck- und Ziergegenstände.

Seine großen und kleinen Zierplastiken erweckten Begeisterung, vor allem die aber fast unüberschaubare Zahl der von ihm modellierten Figuren und Figurengruppen, mit denen er Sitten und Gebräuche der verschiedenen Gesellschaftsschichten wiederspiegelte. Er porträtierte, ja seine berühmte Affenkapelle beweist, dass er in Porzellan sogar karikierte. Von den sakralen Schöpfungen sind seine Apostelfiguren und Kreuzigungsgruppen hervorzuheben. Jahrelang beschäftigte den Meister das Modell für ein monumentales Reiterdenkmal, das leider niemals in den geplanten Dimensionen ausgeführt werden konnte, und er schloss seine Arbeiten für das Japanische Palais mit einem freilich noch unvollkommenen Porzellanglockenspiel ab, womit nur das wichtigste aufgezählt sei.

Schon im ersten Jahrzehnt des Mitwirken Kaendlers wurden, unterstützt von technischen Verbesserungen des Betriebes, Höhepunkte erreicht, die den Beginn einer großen Blütezeit der Meißener Manufaktur markierten. Kaendler war 1733 zum Modellmeister ernannt worden und stieg später noch bis zum Hofkommissar auf.

Der Nachfolger des 1733 verstorbenen August des Starken hatte keine ausgesprochene Vorliebe für Porzellan. Dafür erteilten seine Minister der Manufaktur riesige Aufträge. Prächtiger Tafelschmuck und Prunkgeschirr mit reichen plastischen Dekoren verlangten ununterbrochene schöpferische Arbeit des Formengestalters. Es zwingt zur höchsten Hochachtung, wie Kaendler alle Anforderungen mit Meisterwerken zu erfüllen wusste, wie unter seinen Händen Tafelporzellan Gestalt erhielt, dem trotz seiner üppigen plastischen Elemente nichts vom eigentlichen Gebrauchswert verloren ging: In den Jahren von 1737-1741 entwarf er für den Premierminister Graf Brühl, den man zum Oberdirektor der Manufaktur ernannt hatte, das Schwanenservice, eine der großartigsten Porzellanschöpfungen des 18. Jahrhunderts. Die über 2000 Teile der Services schmückte der Künstler mit einer unbeschreiblichen Vielfalt von mythologischen Gestalten sowie Tieren und Plastiken und Pflanzen des Wassers.

Johann Joachim Kaendler übertrug in seine Werke abendländisches Geistesgut und wählte Themen und Motive aus dem Blickfeld der Europäer. Er befreite sich völlig von ostasiatischen Vorbildern und gab der europäischen Porzellangestaltung ihren eigenen Stil. Johann Gregorius Höroldt, der technisch-künstlerische Direktor, verfolgte diese Entwicklung mit Sorge um den persönlichen Ruhm mit unverhohlenem Groll und tat nichts dazu, die Formgebung zu fördern. Im Gegenteil, er suchte die ungestüme Schaffensfreude des Modellmeisters zu bremsen, so dass es häufig zu heftigen Auseinandersetzungen kam.

Der Manufaktur brachte jedoch Rivalität der beiden Künstler keinen Schaden, im Gegenteil, sie war für die Entwicklung förderlich. Obwohl Sachsen in und nach den Kriegen gegen Preußen große Opfer bringen musste, und die Meißener Manufaktur schwere Jahre zu überstehen hatte, stieg mit der Nachfrage nach ihrem Porzellan auch die Zahl der Mitarbeiter: 1751 waren es 571 Beschäftigte, darunter 190 Maler, und 1765 – kurz nach Beendigung des 7-jährigen Krieges – wurde mit 731 Beschäftigten, darunter 270 Malern, der absolute Höchststand des Jahrhunderts erreicht.

Johann Gregorius Höroldt trat 1765 in den Ruhestand. Auf Kaendlers eigenem Arbeitsgebiet stellte man ein Jahr zuvor einen neuen Bildhauer ein. Durch Marktforschung war eine vorwiegend von Frankreich ausgehende Geschmacksveränderung bestätigt worden, der man sich anpassen wollte, indem man den Pariser Bildhauer Michel Victor Acier (geb. 1736) zum Modellmeister der Manufaktur berief. Er hatte bis 1781 mit großem Fleiß und unbestreitbarem Einfluss auf die Gestaltung des Meißener Porzellans in der Manufaktur gewirkt. Die Vielzahl seiner Figuren und Figurengruppen mit teils allegorischem, teils sentimentalen oder moralisierendem Inhalt konnte jedoch das gewaltige, von tiefem Gefühl durchdrungenem Werk Kaendlers nicht in den Schatten stellen. Dennoch erfreute sich Acier der besonderen Gunst des Dresdner Hofes. Johann Joachim Kaendler starb 1775, im gleichen Jahr, in dem wenige Monate zuvor auch Johann Gregorius Höroldt verschieden war. Fast ein halbes Jahrhundert lang haben beide Meister ihre Lebenskraft in den Dienst der Meißener Manufaktur gestellt, nachdem ihnen der Erfinder, Johann Friedrich Boettger, das Feld für ihre wegweisende künstlerische Tätigkeit bereitet hatte. Meißener Porzellan, das die Welt eroberte und in den nachfolgenden Manufakturen als Vorbild diente, ist in erster Linie das Werk dieser drei Großen des 18. Jahrhunderts. Ein Teil des Ruhmes aber auch gebührt den Mitarbeitern, den vielen Gehilfen, den Keramikern und den Künstlern, deren Namen man hier nicht aufzählen kann.

Allein bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gelangten in Europa 25 Porzellanmanufakturen zur Bedeutung. Von fast allen lassen sich in personeller, technischer oder künstlerischer Beziehung Spuren nach Meißen zurückverfolgen. Obwohl die Meißener Manufaktur die älteste und bedeutendste ihre Art in Europa war, besaß sie nicht mehr da Monopol der Porzellanherstellung und musste sich zeitweise im harten Existenzkamp den Schwankungen des Geschmacks und der Ansprüche der Käufer stellen. Sie hat jedoch unausgesetzt an Neuschöpfungen gearbeitet und die europäische Porzellankunst in jeder Stilepoche mit bedeutenden Werken bereichert, die selbst in den Zeiten allgemeinen Tiefstands der künstlerischen Auffassungen frei von allzu krassen modischen Verirrungen waren.

Von 1774 bis 1814 wurde die Meißener Manufaktur vom Grafen Camillo Marcolini geleitet. Der Klassizismus führte zu einer kühleren, sachlicheren Formgebung des Porzellans, so dass die Malerei wieder größere Bedeutung erlangte. Seit Jahrhunderten wurde die Blumenmalerei stark gepflegt und die Portraitkunst zur Blüte entwickelt. Für die Figurengestaltung bedienten sich Christian Gottfried Jüchter und seine Mitarbeiter erstmalig des matten Bisquitporzellans.

Graf Marcolini verstand es jedoch nicht, das Unternehmen vor existenzbedrohenden, wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu bewahren. Zur rechten Zeit wurde im Jahre 1814 als Betriebsinspektor Heinrich Gottlob Kühn gewonnen, den man später aufgrund seiner Tatkraft zum Direktor und Bergrat ernannte. Durch betriebliche Reformen mit zahlreichen technischen Verbesserungen, wie Einbau neuartiger Etagen- und Rundöfen, Umstellung von Holz- auf Kohlefeuerung sowie Inbetriebnahme der ersten Dampfmaschine, erreichte er, dass sich die wirtschaftliche Situation der Manufaktur im positiven Sinne grundlegend veränderte. Man war sich jedoch immer des künstlerischen Auftrags bewusst und hat auch im Übergang zum Zeitalter der Fabrikbetriebe den echten Manufakturcharakter beibehalten.

Im Jahre 1817 wurde zum ersten mal die neuerfundene chromoxydgrüne Meißener Unterglasurmalerei in dem beliebt gewordenen Weinlaubdekor angewendet. Zur spürbaren Aktivierung des Malereiwesens war von 1818-1847 der Maler Georg Friedrich Kersting an der Manufaktur tätig. Dem Maler und Grafiker Adrian Ludwig Richter, der von 1828-1835 an der Zeichenschule der Manufaktur Unterricht gab, war es nur indirekt möglich, die Porzellanmalerei zu beeinflussen. Dem fortschreitenden technischen Ausbau des Betriebes standen in der historischen Albrechtsburg große Hindernisse entgegen. Das herrliche spätgotische Bauwerk war ohnehin in der vergangenen Zeit in einer nicht länger vertretbaren Weise strapaziert worden, und Aspekte der Denkmalpflege gaben schließlich den Ausschlag, die Manufaktur in eine andere Produktionsstätte zu verlegen. Sie wurde im Meißener Triebischtal erbaut, in einem Gelände, das auch künftigen Erweiterungen Raum bot. 1865 war der Umzug in die neuen, teilweise noch nicht bestehenden Anlagen beendet.

Nach dieser Übersiedlung begann ein von der wirtschaftlichen Seite Deutschlands begünstigter, enormer Aufschwung. Künstlerische Höhepunkte konnten jedoch im Durcheinander der Stilarten nicht erreicht werden. Die herausragende Künstlerpersönlichkeit war der 1874 eingestellte Maler Prof. Julius Eduard Braunsdorf, dessen großflächige, impressionistische Blumenmalerei vollendet mit den Gefäßformen übereinstimmt. Bemerkenswert ist ein Beispiel erfolgreicher Anwendung der Meißener Porzellankunst für Wandgestaltung in der Außenarchitektur: Seit 1907 schmückt der Fürstenzug, ein Fries aus 25 000 Einzelplatten mit den Bildern der Herrscher aus dem Hause Wettin, eine Außenwand des Dresdner Schlosskomplexes. Diese Werk hat 1945 sogar die verheerenden Kriegeinwirkungen überstanden.

Im Jahre 1903 war der befähigte Bildhauer Prof. Erich Hösel in der Meißener Manufaktur zum Gestaltungsdirektor ernannt worden. Er und ein Kreis talentierter Mitarbeiter widmeten sich besonders der Tierplastik. Das große Verdienst Hösels aber ist die Pflege des Kulturerbes durch eine wissenschaftliche wie künstlerische Überarbeitung des Kaendlerschen Formenschatzes. In der Malerei weitete sich der Anwendungsbereich der Unterglasmalerei. Prominente freischaffende Gestalter bereicherten den Bestand an Geschirrporzellan um zeitgemäße Service und konnten mit der Ausführung plastischer Entwürfe betraut werden. Das waren unverkennbare Ansätze einer erneuten künstlerischen Belebung, die unter der Leitung Max Adolf Pfeiffers zu großen Erfolgen geführt wurde. Er war von 1913-1933 in der Manufaktur tätig, wurde 1918 zum Bergdirektor in der Staatlichen, nun nicht mehr Königlichen, Porzellanmanufaktur Meißen und 1926 zu ihrem Generaldirektor ernannt.

Seinen technischen und organisatorischen Fähigkeiten verdankte der Betrieb wesentliche Neuerungen und bauliche Erweiterungen.

Auszug aus "Tönnies Antiquitäten-Almanach", ISBN: 3-980 196-0-7