... / INFOTHEK / KUNST AUF PAPIER

KUNST AUF PAPIER

...

Algraphie

Flachdruckverfahren mit Aluminiumblechen anstelle von Lithographiesteinen. Das Verfahren wurde 1892 von Josef Scholz in Mainz erfunden u.a. von Hans Thoma benutzt.

Aquatinta (Tusch- oder Lavis-Manier)

Die Aquatintatechnik (ital. aqua forte = Säure; tinta = Farbe) wurde 1768 von Jean Baptiste Le Prince (Metz 1733 – 1781 St. Denis-du-Port) erfunden. Sie bot das Mittel, um Druckgraphiken im Charakter von Tusch- und Sepiazeichnungen, Aquarellen und Gouachen herzustellen. Colophonium- oder Asphaltstaub wird auf die blanke Kupferplatte aufgestäubt und durch Erwärmen festgeschmolzen. Die Partien des Bildes, die im Druck weiß erscheinen sollen, werden mit Asphaltlack zuerst abgedeckt. Dann wird die Platte angeätzt. Durch weiteres stufenweises Abdecken und Ätzen werden die verschiedenen starken Körnungen der Plattenoberfläche hervorgerufen, denen beim Abdruck die verschiedenen Helligkeitsstufen und Tonwerte entsprechen. In Deutschland traten besonders die Mannheimer A. Bissel, Karl Kuntz, Wilhelm Kobell und A. Schlicht durch ihre Aquatinta-Arbeiten hervor. In Frankreich wurde im 18.Jahrhundert der Aquatintafarbdruck zu großer Vollkommenheit entwickelt. Als Hauptmeister ist Jean Francois Janinet zu nennen, dessen Aquatintablätter sich durch besondere Feinkörnigkeit und Leuchtkraft der Farben auszeichnen. Noch heute wenden viele Graphiker die Aquatintamanier an, zumeist in Verbindung mit Kalt-Nadelradierung.

Auflage

Gesamtzahl der Drucke (Abzüge). Der Auflagedruck folgt dem Probe- bzw. Andrucken (erster Abdruck von der Druckplatte bei Handdrucken zur Kontrolle von Bild- und Farbgebung), auch den sog, Künstlerdrucken (Abdrucke für den eigenen Gebrauch des Künstlers, “h.c.” = hors commerce = außerhalb des Handels, oder “E.A.” = “Epreuve d´Artiste” = Künstlerdruck). Bei kleiner Auflage künstlerischer Druckgraphik können die Einzelblätter numeriert sein. Unter numeriertem Abzug, z.B. 20/100, versteht man, daß insgesamt 100 Abzüge gemacht und vom Künstler in der Reihenfolge ihrer Entstehung numeriert wurden. Nach dem Abdruck der angegebenen Stückzahl wird die Druckform gewöhnlich zerstört, um den Wert der vorhandenen Abzüge zu erhöhen und Nachdrucke auszuschließen. Diese numerierten Exemplare werden vom Künstler als solche handschriftlich bezeichnete, signierte Drucke vor der endgültigen Auflage nennt man Vorzugsdrucke. Die Höhe einer Auflage wird von der Abnutzung der Druckplatte bestimmt bzw. von der Kapazität des Marktes. Ferner vermag eine absichtlich niedrig gehaltene, “begrenzte Auflage” einen höheren Preis für die einzelnen Abdrucke zu erzielen.

Bister

Braune Tusche aus Buchen- Kienruß, vor der Entdeckung der Sepia die gebräuchlichste Schreib- und Zeichentinte, die auch mit Rötel laviert wurde (z.B. Guercino). Die heute als Bister bezeichneten Farbstifte sind gewöhnlich aus dem Erdpigment Umbra hergestellt.

Bleistift

Erfindung des Jacques Louis Conté (1755 – 1805). Mischung von pulverisiertem und gereinigtem Graphit mit geschlemmtem Ton: das quantitative Verhältnis bestimmt den Härtegrad und die Eigenschaften (die Härtebezeichnungen H, B, F sind die Anfangsbuchstaben der englischen Wörter für hart, schwarz, fest). Korrektur durch den Radiergummi. Die unter der Bezeichnung “Conté - crayon” 1795 patentierte Entdeckung Contés wurde nach 1800 in Unkenntnis der Grundstoffe fälschlich “Bleistift” genannt. Analog zum stilistischen Gegensatz von Romantik und Klassizismus (Delacroix- Ingres) stehen sich lineare Härte und malerisch - spontane Zeichenweise mit weichem Stift gegenüber. Dem Aufstieg des romantischen Naturgefühls, der Aneignung der Natur bei Reisen und Wanderungen, der exakten Beobachtung der visuellen Erscheinung im Naturalismus, kam die Technik außerordentlich entgegen; die Produktion von Bleistiften erreichte um 1900 einen enormen Umfang: Zentrum der deutschen Erzeugung waren die Fabriken um Nürnberg. Was die erste Romantikergeneration (Franz Horny, Ernst Fries, C.D. Friedrich) am Bleistift interessierte, war die harte, silberstiftähnliche Linie, während der sachliche Beobachter Adolph Menzel – er benutzte gern weiche, in der Art der Zimmermannbleistifte flach geformte Bleistifte – malerische Möglichkeiten des Bleistiftstrichs und zarte Schattierungen bevorzugt. Im 20. Jahrhundert, das zahlreiche Variationen der Bleistiftmine kennt – der Zusatz von Kupfervitriol ergibt den sogenannten Tintenblei, dessen Strich auf feuchter Oberfläche violett zerfließt, nicht radiert bzw. gelöscht werden kann der Buntstift (Farbstift) verbindet die Präzision des Bleistiftstrichs mit farbigen Effekten – ist der Bleistift ein bevorzugtes Zeichengerät geblieben. Die breite Tonwertskala verschiedener Härtegrade – der härteste Strich nähert sich dem des Silberstifts, der weichste jenem der schwarzen Kreide – die Möglichkeiten struktureller Einflußnahme durch die Wahl verschiedener Papiersorten (glatt, rauh, körnig usw.), ließen die Technik den unterschiedlichsten Temperamenten und künstlerischen Absichten geeignet erscheinen. Der Bleistift spielt zu Beginn des Jahrhunderts bei der spontanen Skizze von Picasso, Leger, Matisse eine ebenso wichtige Rolle wie er der Absicht zu zartfarbiger Intimität (Muche, Schoofs, Alberto, Giacometti), aber auch strengem klassizistischem Formempfinden (Hubbuch, Ben Nicholson) entgegenkommt. Durch den Einsatz des Radiergummis als Mittel gezielter Formeingriffe werden verfremdende Positiv- Negativ- Wirkungen erzielt (Günther Knipp). In den 60er/70er Jahren erreichten die spanischen Realisten (Lopez) und konzeptuellen trompe-l´oeil-Maler (Hofkunst) frappierende illusionistische Effekte mit dieser Technik. Den Farbstift verwandten in den 60er Jahren für ornamentale Pop-Art-Effekte etwa Hockney und Rolf-Gunter Dienst; ebenso wie sich seiner schillernd pastelligen Transparenz die phantastische Kunst (Ernst Fuchs, Horst Janssen, Altenbourg, Petrick) bediente. Erweitern Frohner, Hollegha, Alfred Hrdlicka die Bleistiftzeichnung durch die Wahl ungewöhnlicher Formate um neue Ausdrucksmöglichkeiten, so können die Graphitarbeiten von Hetum Gruber als neuartige Form der Druckgraphik verstanden werden: der Abdruck von Graphitstaub auf Wand oder Papier dient ihm als Mittel, die Spuren seiner Tätigkeit zu bezeugen (”eine Fläche in Beschlag nehmen”), ihres (nachprüfbaren) Zeit- und Arbeitsaufwandes. Auch die raumbezogenen, mehrteiligen “Wandzeichnungen” in Graphit von Klaus Rinke sind konzeptuell definiert, wobei der Graphit, analog zur Verwendung des Werkstoffs in seinen übrigen Arbeiten “konkret”, d.h. in betont “sachbezogener” Materialität eingesetzt wird. Im Sinne der konkreten Kunst benutzt ferner Rupprecht Geiger den Graphit zur Modulation von Hell-Dunkel-Werten.

Cliché Verre (frz. Glasradierung – Glasklischeedruck)

Das Cliché verre, ein graphisch – photographisches Verfahren, stammt aus der Frühzeit der Photographie und wurde von einigen bedeutenden Künstlern vor allem aus dem Umkreis der Malerschule von Barbizon (Corot, Rousseau, Daubigny, Millet) verwandt. Ältere Bezeichnungen für das Verfahren, die “Héliographie sur berre”, “Autographies photographiques”, “Héliotypie”, “Dessins sir verre pour photographie”, umschreiben die Bezeihung zwischen graphischen Künsten und Photographie; denn die technische Produktion basiert sowohl auf den Druckkünsten wie auf dem photochemischen Prozeß. Beim Cliché verre wird eine Glasplatte mit einer lichtundurchlässigen Schicht (Kollodium, dünne Ölfarbe, Graphit) bedeckt und durch Einritzen, etwa mit einer Nadel, wie bei der Radierung, bezeichnet. Dieses Negativ wird dann durch Belichtung – wie ein Film- auf lichtempfindliches Papier kopiert – die Einritzung erscheint dann, in Umkehrungvon Hell und Dunkel, als schwarze Zeichnung auf Papier. Beliebig viele Abzüge sind möglich, die jedoch im Unterschied zur Graphik nicht durch die Hand, sondern durch einen photochemischen Prozeß hergestellt werden. Fantin-Laotur erreichte pastellartig-tonige Wirkung des Strichs, indem er anstelle einer Glasplatte Negativpapier bezeichnete und das Negativpapier auf Fotopapier wie ein Cliché-verre druckte. Im 20.Jh. haben sich noch einmal vereinzelt Künstler (Picasso, Klee, Man Ray) der Technik bedient, wobei insbesondere Klee durch den Umkehrungsprozeß von Hell und Dunkel im Positiv- Negativ- Verfahren der Zeichnung verfremdende Bildwirkung abgewinnt.

Collage (franz. coller = kleben, Klebebild)

Aus dem Kubismus (”papiers collés”) von den Dadaisten (Schwitters, Hausmann, Höch) entwickelte Form der Materialmontage auf einer Fläche oder als Raumobjekt (Schwitters, Merzbau). Picasso und Braque fügten farbige oder holzlimitierende Tapetenstücke und Wachstuchreste in ihre Stilleben- Bilder ein, um dadurch Farbe und Form als unterschiedliche Elemente auseinanderzuhalten. Die Integration von Realitätsfragmenten im Bild hatte weltreichende Folgen für die Definition des Realitätscharakters des Kunstwerks selbst. Später entstanden auch skulpturale Montagen aus gefaltetem Papier, Blech und Holz (z. B. Picassos “Musikinstrumente”). Um 1914 übernahmen die italienischen Futuristen die Collagetechnik. Zeitungs- und typographische Fragmentmontagen dienten der Steigerung der Aussagemöglichkeiten von Wort und Bild. Das collagierte Textbild (Carràs “Minifestazione interventista”) hatte Einfluß auf die lettristischen Montagen der Dadaisten. Ebenso wurden Tatlins Materialkonstruktionen (”Kontra- Reliefs”) für die (Berliner) Dadaisten wichtig. Durch Einführung der Photo- Collage bereicherten die Berliner Dadaisten (Hausmann, Huelsenbeck, Heartfield, Grosz) die Collage um die aktuelle politische Dimension. Sie entnahmen das Material für ihre satirischen Publikationen illustrierten Zeitungen. Neben den Dadaisten, bzw. von ihnen ausgehend, bedienten sich die Surrealisten, darunter insbesondere Max Ernst und Francis Picabia, der Collage. Sie nutzten die Möglichkeiten zur Schaffung einer absurden Konstellation von Dingen, um ihre visionären Fähigkeiten zu steigern. Eine weitere Erscheinungsform der Collage ist die konstruktivistische Collage (El Lissitzky, Moholy-Nagy). Durch Moholy-Nagy, der 1923 den Grundkurs am Bauhaus übernahm, wurde die konstruktivistische Materialmontage als didaktisches Mittel zur Erprobung von Materialeigenschaften und -gesetzlichkeiten wirksam, denen man durch Konstruktion von Kontrastwirkungen nachspürte. Unter den zahlreichen Abwandlungen der Collage durch das Materialbild, etwa die durch Beimengung von Sand, Gips und Mörtel mit Strukturreizen versehenen Bilder von Baumeister und Miró, sind für die neuere Zeit das neo- dadaistische Materialbild des “Combine Painting” von Robert Rauschenberg zu nennen.

Crayonmanier (Kreidemanier)

Das Verfahren wurde zuerst von dem Franzosen Jean Charles Francois um 1740 in Lyon entwickelt, um Kreide-, Bleistiftzeichnungen und Pastelle möglichst getreu im Druck wiedergeben zu können. Die Kupferplatte wird wie bei der Radierung mit Ätzgrund überzogen und angerußt. Mit der Roulette (an einem Holzheft befestigtes gezahntes Rädchen) wird die aufgepauste Vorzeichnung nachgefahren. Der roulettierte Strich hat nach der Ätzung der Platte im Abdruck den Charakter eines Kreidestrichs. Durch verschieden langes Ätzen der einzelnen Teile der Zeichnung können starke Tonunterschiede erreicht werden. Die Kreidetechnik wurde besonders in Frankreich gepflegt. Die Blätter sind meist in rötlicher Farbe gedruckt. Ein Hauptvertreter dieser Technik ist Gilles Demarteau (Lyon 1722-76 Paris), der die Crayonmanier erfunden haben will, in welcher er originalgetreu Rötel- Zeichnungen Bouchers wiedergab.

Federzeichnung

Als Malgrund dient ein nichtsaugendes, starkes Papier mit glatter Oberfläche; als Malstoff: Tinte oder Tusche, seit dem 18. Jahrhundert auch Sepia; als Malgerät: Kiel-, Rohr- oder Stahlfeder. Der Gebrauch der Feder geht bis auf das Altertum zurück. Als selbstständige künstlerische Gattung ist die Federzeichnung allerdings erst seit dem frühen Mittelalter bekannt. Schon früh wurde die Kielfe- der (aus Schwungfedern von Vögeln zurechtgeschnitten) verwandt, während die Rohrfeder zwar noch älter ist, aber erst seit dem 17. Jahrhundert häufiger gebraucht wurde (Rembrandt). Mit dem 19. Jahrhundert kam die Stahlfeder auf, die seither häufig gebraucht wird. Kiel- und Rohrfeder bewirken einen Strich, der unbeabsichtigte Zufälligkeiten einschließt, dafür jedoch besondere Spontanität und differenzierte Strichstärke zuläßt, so daß die Rohrfeder auch im 19./20. Jahrhundert, besonders von den Künstlern der expressiven Stilrichtungen häufig verwandt wird (Delacroix, van Gogh, Kirchner, Heckel, Nay, Guttuso). Die Federzeichnung wird oft auf getöntem Papier oder mit Weiß gehöht oder mit Pinsellavierung ausgeführt, um eine leichte, zart getönte Farbigkeit zu erreichen. Der Strich der Feder ist kontraststark und erlaubt keine Tönungen oder fließende Übergänge; er fördert somit die Bestimmtheit graphischer Ausdrucksmöglichkeiten, Dynamik und Abstraktionstendenz der Linie. Dabei ist die Spannweite der graphischen Wirkung sehr groß: sie reicht von der gespinsartig gekräuselten Linie (Ensor, Kubin, Wols, Eliasberg) zur klecksig verlaufenden Manier (Michaux, Pignon, Asger Jorn).

Filzschreiber (Faser-, Leicht- Gleitschreiber)

In Japan entwickeltes, in Amerika als “flow master” bekanntes Schreib- und Zeichengerät aus dichtem, hartem Filz, rund, flach oder vierkant geformt. Der Filzschreiber (eigentlich “Dochtschreiber”) ist ein Universalschreibgerät, das sich bei Verwendung geeigneter Tinten nicht nur zur Beschriftung auf Papier, sondern auch von nicht saugfähigen Oberflächen von Glas, Plastik, Blech u.a. eignet. Erst als der aus Japan stammende Stift in Form kleiner Flaschen zu niedrigen Preisen in Europa auftauchte, benutzten ihn Künstler für ihre Zwecke. Nay, Kricke, Tinguely zeichneten seit Ende der 1950er Jahre Studien, Skizzen, Entwürfe mit dem Filzstift, wobei sich die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten, die Leichtigkeit der Handhabung, den Vorteil der rasch trocknenden Schreibflüssigkeit nutzten. Der gleitende Strich des Filzstiftes ermöglicht nachgiebiges Reagieren auf spontane Einfälle und freies Improvisieren (Heinz Trökes). Bei geringem Widerstand ermöglicht er eine Fülle graphischer Effekte und variabler Strichführungen zwischen reiner Zeichnung und zarter Tonwirkung: je rauher das Zeichenpapier, desto mehr Struktur erhält der Filzschreiberstrich (vgl. Roy Lichtenstein). Neuere Formen des Filzstiftes in Europa aus Nylonfasern erlauben die Strichfeinheit eines Kugelschreibers. Man findet den Filzschreiber daher auch in Zusammenhang mit dem Typus der “handgeschriebenen Zeichnung” konzeptioneller Kunstrichtungen aus der jüngsten Vergangenheit (Mel Bochner, Hanne Darboven): seine Anwendung verbindet die Strenge des Systems mit dem handschriftlichen Duktus der “Notation”.

Holzschnitt

Zur Herstellung des Holzschnitts (Druckstock) wird die Zeichnung auf die Holzplatte übertragen und das Holz mit dem Schneidemesser bis zu einer gewissen Tiefe zwischen den Linien der Zeichnung herausgeschnitten, so daß nur die Zeichnung erhöht stehen bleibt. Ein Abdruck der eingefärbten Öberfläche zeigt die Zeichnung spiegelverkehrt. Holzschnitte, Model und Stempel werden in Europa seit Anfang des 13. Jahrhunderts bereits zum Bedrucken von Stoffen benutzt. Die frühesten auf Papier gedruckten Holzschnitte (Andachtsbilder, Spielkarten, Kalenderblätter) entstammen dem Ende des 14. Jahrhunderts. Der älteste datierte Holzschnitt ist der “Buchsheimer Christophorus” von 1423. Seit 1940 wird der Holzschnitt im Buchdruck verwandt. Am Ende des 15. Jahrhunderts liegen Zeichnung, Schnitt und Druck in verschiedenen Händen: der “Reißer” fertigt die Zeichnung, der “Formschneider” führt den Schnitt aus, der “Drucker” macht den Abzug. Die Meister sind zunächst anonym. Die ersten dem Namen nach bekannten Zeichner für den Holzschnitt sind Pleydenwurff, Michael Wolgemut und sein berühmter Schüler Albrecht Dürer, mit welchem der Holzschnitt die höchste Blüte erreicht. Der Clairobscur- oder Tondruck (Druck mit meheren Tonplatten) wird im 16. Jahrhundert besonders in Italien gepflegt. Seit dem 17. Jahrhundert dient der Holzschnitt fast ausschließlich zur Bildproduktion. Er verliert seinen originalen Charakter und paßt sich im Strich dem Kupferstich an. Der Engländer Thomas Bewick macht im 1785 die ersten Holzschnitte im Hirnholz (hauptsächlich Buxbaum quer zum Holzstamm geschnitten), während bis dahin Langholz (im Verlauf der Holzfaser geschnitten, hauptsächlich Birnbaum, Kirschbaum, Erle) benutzt wurde. Das Hirnholz ermöglicht die Arbeit mit dem Stichel, wodurch sich eine sehr feine Zeichnung der Linien erzielen läßt (Holzstich). Der Technik des Holzstichs bedienten sich u.a. der beste deutsche Formschneider im 19. Jahrhundert, F.L. Unzelmann: Faksimilestiche der Illustrationen A. Menzels zu Kuglers “Geschichte Friedrichs des Großen”, 1840 und neuerdings auch Karl Rössing: “Mein Vorurteil gegen diese Zeit”, 100 Holzstiche, 1932. Auftrieb erlangt der Holzschnitt wieder als Originalholzschnitt in neuerer Zeit namentlich durch die Meister des Jugendstils und des Expressionismus. Diese Künstler nehmen für ihre Schnitte wiederum Langholz (z. B. Munch, die Brücke- Meister), wobei sie oft die Zufälligkeiten der Holzmaserung in den von ihnen selbst geschnittenen Druckstöcken künstlerisch ausnützen.

Kaltnadel – Radierung (dry point; pointe sèche)

Mit einer Schneidenadel oder gefaßtem Diamantsplitter wird die Zeichnung ohne irgendwelche Ätzverfahren in die blanke Metallplatte eingeritzt. Der rauhe Metallgrat an den Schnitträndern ergibt beim Abdruck sammetartig weiche Linien und Tonflächen (Rembrandt). Während die Graphiker im 17. Jahrhundert das Verfahren zunächst hauptsächlich in Verbindung mit Kupferstich oder Ätzung anwandten, haben es in neuerer Zeit Künstler zu einer selbstständigen Technik von eigentümlicher Wirkung entwickelt (Liebermann, Munch, Corinth, Beckmann). Da die Grate sich sehr rasch abnutzen, sind von einer unverstählten Platte nur wenige gute Drucke möglich.

Kohle

Die Kohle zählt zu den ältesten Gebrauchsgegenständen der Menschheit. Als natürlichstes und zugleich billigstes Zeichenmittel seit jeher bekannt, erlangte sie als Zeichenmaterial gegen Ende des 19. Jahrhunderts größere Bedeutung, als es gelang, eine einfache, das Werk nicht beschädigende Fixiermethode zu entwickeln. Wurde die Kohle zunächst als Hilfsmittel, etwa zum Zwecke der Vorzeichnung verwandt, so entstanden um 1500 in Oberitalien und Deutschland Werke, welche einen Höhepunkt der Technik überhaupt darstellen (z. B. Dürers Porträtzeichnung seiner Mutter). Dürers Kohlezeichnungen veranschaulichen u.a. die variablen Strichqualitäten der Kohle: spitz wie breit, linear wie weich. Malerische Schattierung entsteht durch Verwischung des Kohlestrichs bzw. durch Überlagerung transparenter Schichten. Verglichen mit der Kreide ist der Strich der Kohle matter und leicht grau sowie von einer gewissen Uneinheitlichkeit, die ihn allerdings zugleich zeichnerisch lebendig macht. Negative Eigenschaften der Kohle wie Brechen, Stauben, Schmutzen führten dazu, das Material zu Pulver zu verstoßen, um es anschließend mit einem Bindemittel in Stifte zu pressen. Diese werden heute in unterschiedlichen Härtegraden angeboten. Moderne Schellackfixative, aus der Spraydose aufgesprüht, erleichtern die Fixierung der Zeichnung. Im 20. Jahrhundert nutzten die expressiven Möglichkeiten des Kohlestrichs zur Steigerung der Körperform u.a. Barlach und Kollwitz (Zeichnung auf Tonpapieren) und Matisse, neuerdings auch Dodeigne und Botero, der mit dieser Technik das Sfumato seiner geblähten Form erzeugt, während Vieira da Silva und Hartung mit Hilfe der Kohle transparente Strukturen entwerfen. Die materielle Erscheinungsform des Materials nehmen Robert Morris und Werner Knaupp (”Verbrennungen”) als Mittel zur Darstellung flüchtiger Körperspuren.

Kugelschreiber

In den 1920er Jahren wurden Versuche angestellt, ein Schreibgerät zu entwickeln, das statt der verhältnismäßig empfindlichen Feder eine Kugel besaß. Solange aber als Füllung normale Tinte benutzt wurde, waren die Versuche zum Scheitern verurteilt. Erst 1942 gelang es László Biro in Argentinien, eine Patrone mit Kugel zu entwickeln, die, mit zähflüssiger Paste gefüllt, ein einigermaßen brauchbares Schreibmittel abgab. Kurz nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges erschienen in den USA die ersten Kugelschreiber mit Mechanik und auswechselbarer Mine. Das Schreibgerät wurde angeboten, als “die erste Feder, die unter Wasser schreibt.

Mit den Besatzungstruppen kam der Kugelschreiber nach Europa, fand jedoch nur zögernd Aufnahme, weil es als “billiges” Schreibgerät galt. Mit der Entwicklung geeigneter Kugelschreiberpasten und formschöner Haltermodelle wurde das Schreibgerät rasch “salonfähig”. Vor allem in den 60er Jahren benutzten Künstler den Kugelschreiber häufiger, wegen seiner Fähigkeit zu gleichmäßig präzisem Strich, der sowohl ein dichtes Strichgewebe als auch feinste Tonabstufungen erlaubt (vgl. Peter Nagel, Werner Knaupp).

Kunstkreide

Aus Lampenruß mit verschiedenen Bindemitteln zu diversen Härtegraden verarbeitetes Material, dessen Abstufungen, je nach Härtegrad, bis zum tiefschwarzen Strich reichen. Gleichmäßiger, homogener, gut haftender Strich. Möglichkeit zur Verwischung, die eine weiche, plastische Modellierung ergibt (Menzel). Seurat erzielte mit dieser Technik flächig- tonige Effekte von pointillistischer Wirkung. Im 20. Jahrhundert verwandte Kokoschka die Kunstkreide für seine expressiven Bildniszeichnungen.

Kupferstich

Der Kupferstecher gräbt seine Zeichnung mit dem Stahlstichel (Grabstichel) in die geglättete, polierte und an den Rändern facettierte Kupferplatte. Dunkle Flächen werden durch dichte Kreuzstichlagen erzeugt. Der an den Schnitträndern der eingefurchten Linien sich bildende rauhe Grat wird mit dem Schaber geglättet. In die Linienfurchen reibt der Kupferdrucker die Druckerschwärze ein und wischt die übrigen Teile der Platte blank, so daß nur die Zeichnung schwarz stehen bleibt. Ein angefeuchtetes Papierblatt wird in der Kupferdruckpresse unter starkem Druck auf die Platte gepreßt. Die Farblinien haften am Papier und sitzen bei gut erhaltenen Abzügen als fühlbares Relief auf dem Blatt. Es drucken die eingetieften Linien, weshalb man bei diesem Verfahren von Tiefdruck spricht. Das Eingravieren von Zeichnungen in Kupferplatten zum Zwecke des Bilddruckes wurde etwa seit 1430 üblich. Zuerst waren es Goldschmiede, die den Kupferstich betrieben. Sie besaßen die nötigen handwerklichen Erfahrungen des Gravierens, Ziselierens und Punzierens, und Abdrücke der Nielloarbeiten gehörten zu ihren Werkstattgepflogenheiten. Seit dem 17. Jahrhundert dient die Grabsticharbeit hauptsächlich der Reproduktion oder wird in gemischter Technik mit der Radierung angewandt.

Linolschnitt

Vom Holzschnitt abgeleitetes Hochdruckverfahren, das wie jener mit dem Expressionismus zu besonderer Wirkung gelangte (Matisse, Picasso, Vlaminck, Rohlfs). Das gegenüber dem Holz weichere, geschmeidige, in sich homogene Material sowie das Fehlen von Oberflächenstruktur eignen sich zur Wiedergabe fließender Konturen und zusammenhängender Flächen. Aus dem Grund herausgeschnittene Partien drucken mit und zeigen typische Schnittstrujturen. Bearbeitet wird die Linolplatte wie die Holzplatte mit Stichel und Schneidemesser, ferner mit Radiernadel und Schneidefedern. Gedruckt wird im Handverfahren durch Abreiben oder mit Buchdruckmaschinen. Einen Höhepunkt erreicht der farbige Linolschnitt in den 1950er Jahren durch Picassos Arbeiten mit bis zu fünf Farben, alle mit derselben Platte gedruckt. Dabei wird die Platte nach dem Druck jeder Farbe neu geschnitten und damit sukzessive verändert. Nutzt Picasso in der prozeßhaften Entfaltung der Bilder die Möglichkeiten schöpferischer Verwandlung der Form, so vermag Karl Rössing in der nuancierten, wie verschleiert wirkenden Farbigkeit seiner von mehreren Platten gedruckten farbigen Linolschnitte vermittels Überlagerung und Transparenz der Farbschichten sowie durch das Zusammenspiel von Lineament und Flächenmuster, Ornament und gegenständlichem Zeichen atmosphärisch belebte, mehrdeutige Bildaussagen mitzuteilen. Neuerdings nutzen die dekorativen Möglichkeiten des Farblinolschnitts auch Ernst Fuchs und Omar Alt.

Lithographie (Steindruck)

Die Zeichnung wird mit fetter lithographischer Tinte, Kreide oder Farbe auf den Stein (kohlesauren Kalkstein, Solnhofer- Schiefer) aufgetragen. Die Oberfläche des Steins wird mit einer leicht salpetersauren Gummiarabikum- Lösung angeätzt. Da der hier nach mit Wasser angefeuchtete Stein nur an den mit lithographischer Kreide oder Tinte bezeichneten Stellen Druckfarbe annimmt, alle anderen Flächen aber die Druckfarbe abstoßen, lassen sich von ihm originalgetreue, allerdings, spiegelverkehrte Abzüge der Zeichnung machen. Mit Hilfe von Umdruckpapier ist es auch möglich, die Zeichnung auf Papier auszuführen und seitenverkehrt auf den Stein zu übertragen, wodurch der Abzug wieder seitenrichtig erscheint. Anstelle von lithographischen Steinen werden auch Platten aus Aluminium (bei der Algraphie) oder Zink benutzt, die ähnliche Druckeigenschaften aufweisen. Die Technik der Lithographie wird als Flachdruck bezeichnet, da die Zeichnung nicht wie beim Holzschnitt in der Platte hoch steht oder wie bei der Kupferstich und Radierung vertieft ist. Die Lithographie wurde 1797 von Alois Senefelder (Prag 1771 – 1834 München) erfunden und in den darauf folgenden Jahren von ihm in allen Techniken entwickelt. In Deutschland erlangte die Lithographie, die im Laufe des 19. Jh. hier immer mehr zu einer Reproduktionstechnik abgesunken war, für den Druck von Originalgraphik neue Bedeutung durch Hans Thoma.

Monotypie (griech. monos = eins, typos = Druck)

Einmaliger Druck. Als Unikat zwischen Zeichnung und Druckgraphik bezeichnet die Monotypie einen Grenzfall der graphischen Techniken. Zu unterscheiden ist die Monotypie von der eingewalzten Platte und diejenige von der bemalten Platte. Bei erster Technik von der gewalzten Platte- zumeist eine Glas- oder glatte Metallplatte- wird ein Abdruck gewonnen, indem auf ein auf der Platte liegendes Papier gezeichnet wird. Es entsteht dann ein seitenverkehrter positiver Abdruck. Auch die solcherart auf der Platte verbliebene Negativzeichnung kann durch Abdruck auf ein neues Blatt übertragen werden. In dem anderen Verfahren erscheint das auf die Platte gezeichnete bzw. gemalte Bild seitenverkehrt auf dem darübergelegten, angeriebenen Papier.

Der Umweg über die Platte auf das Papier bewirkt gewisse graphische Effekte, deren Reiz zwischen handschriftlicher Direktheit einerseits und druckgraphischer Objektivierung der Zeichnung andererseits liegt. Die Farbe erscheint flachgedruckt und zeigt häufig eine gratig reliefierte Oberfläche. Außer bei Benedetto Castiglione (Genua 1616 – 1670 Mantua) im 17. Jahrhundert – er gilt als Erfinder dieser Technik, die er mittels bemalter Kupferplatten ausführte; einer der neuartigen technischen Versuche im Zeitalter Rembrandts neben der Schabkunst – ist die Monotypie seit dem 19. Jahrhundert, besonders seit dem Impressionismus beliebt (Hubert Herkomer, Pissarro, Whistler, Degas, Steinlen, Toulouse-Lautrec, Gauguin). Im 20. Jahrhundert verwandten u.a. Rohlfs und Klee diese Technik, jüngst auch Horst Janssen und Josef Fassbender. In der Zeit des Informel schätzte man besonders die Zufallswirkungen der Technik, den Eindruck des quasi Improvisierten, der sich beim Abdruck der Zeichnung einstellte.

Offsetdruck

Indirektes maschinelles Flachdruckverfahren, nach einem rotativen System (Rotationsdruck), das mit einer Übertragungswalze arbeitet. Jüng stes der industriellen Druckverfahren, bereits im Jahre 1904 in den USA erfunden. Gegenüber dem Buch- und Tiefdruck ist die Druckplatte dünner, biegsamer und preiswerter herzustellen. Beim Offsetdruck werden Schrift oder Bild von der Druckform, einer Folie oder Metallplatte auf einen mit einem Gummituch bespannten Zylinder und von diesem auf das Papier übertragen (Indirektdruck). Als Träger des Druckbildes dienen Aluminium-, Zink- oder Mehrschichtenplatten, auf die meist auf fotomechanischem Wege kopiert wird. Bei dem künstlerisch verwandten Offsetdruck kann der Künstler die Vorlage anfertigen, die dann fotomechanisch reproduziert wird (Peter Nagel, Christo, Gerhard Richter). Bei einem anderen Verfahren wird der Diafilm unmittelbar vom Künstler (Peter Sorge, Dieter Asmus) bezeichnet. Als “Offsetgravüre” bezeichnet man solche Drucke, bei denen der Künstler die metallene Offsetplatte direkt in Gravier- oder Radiertechnik bearbeitet (Horst Antes). Nicht zuletzt das fotografische Reproduktionsverfahren bei einem Teil des Offsetdruckverfahrens ließ den Begriff der “Originalgrafik” in den 60er Jahren unscharf werden.

Originalgraphik

Bezeichnung für Graphik, zu denen Abdruck der Künstler die Form selbst hergestellt oder an dem Werkprozeß teilgenommen hat. Dazu gehören Entwurf und Anfertigung des Druckstocks, die Überwachung des Drucks und die Signierung und Numerierung. Der Begriff Originalgraphik ist aber wegen der photographischen Reproduktionsverfahren, die häufig bereits schon Teil des Entwurfs sind, heutzutage nicht unumstritten (Reproduktionsgraphik). Grundsätzlich gilt: alle photomechanischen Verfahren, die ohne Mitwirkung des Künstlers hergestellt werden, sind keine Originalgraphik.

Pastell (Pastellkreide, Pastellstifte)

Die Bezeichnung kommt von pasta (Teig). Schon im 16. Jahrhundert war die Bezeichnung “a pastello”, ein einfarbiger Zeichenstift aus gepreßtem Farbstaub, der mit wasserlöslichem Bindemittel versetzt ist. Alle Versuche einer Fixierung haben den Nachteil, dass sich dabei die charakteristische samtige Oberfläche oder die Leuchtkraft der Farben verliert. Das Zeichnen mit farbigen Stiften, das sich durch Wischen, Grundieren und farbiges Modellieren zur “Malerei mit anderen Mitteln” entwickelte (Bildnisse Hans Holbein d.J.) , um im 17. Jh. insbesondere durch französische Künstler (Dumonstrier, Langeau u.a.) schulbildend zu werden, erreichte im 18. Jh. in der höfischen Porträtmalerei einen Höhepunkt (Boucher, Liotard). Für das 19. Jh. bilden die Darstellungen Degas´ aus der Ballettsphäre einen Höhepunkt. Auf andere Weise dient die Technik Redon und Vuillard dazu, die Schilderung visiueller Erlebnisse zu entmaterialisieren, wohin gegen Menzel und Lenbach, der einen eigenen Porträtstil schuf, die Nähe zum Gegenständlichen suchen. Die Möglichkeiten zu großflächiger Vereinfachung und symbolistischer Evokation nutzen Munch und die von ihm beeindruckten Künstler des Expressionismus (Kirchner, O. Mueller). Als neuere Erscheinung tritt die Wachskreide im 20. Jh. auf, deren Bindemittel entweder aus Wachs oder Paraffin besteht und einen prägnanten Strich von starker Farbkraft ermöglicht, der allerdings nicht verwischt werden kann. (Arnulf Rainer: ”Blindzeichnungen”, Überzeichnung fotografischer Vorlagen).

Photogramm

Auf unbelichtetes Fotopapier werden Gegenstände (Stoffreste, Gräser, Blätter) gelegt, die sich nach Belichtung und Entwicklung als Silhouetten bzw. Strukturbilder im Schwarz- Weiß- Kontrast abbilden (Unikate). Statt Fotopapier kann eine lichtempfindliche Druckplatte belichtet werden, womit das Bild druckfähig ist. Als fotographische Bezeichnung für wissenschaftliche Bildaufzeichnungen (Mareys chronofotographische Aufnahmen des laufenden Menschen) wurde der Terminus im Jahre 1900 in Umlauf gebracht. Auf die elementaren Qualitäten des Photogramms wurde der Blick durch die abstrakte Kunst gelenkt. Seit dem Jahre 1918 legte Christian Schad Collagen aus Stoff, Papier und Federn auf Fotopapier und produzierte mittels Durchleuchtung ein “entmaterialisiert” wirkendes Abbild (”Schadographie”). Vermöge der Transparenz des Stofflichen wirkt das Photogramm wie eine Parodie auf den Tatsachenbefund der Photographie und erweckt den Eindruck, als sei sie von “Geisterhand” gezeichnet. Die surrealistischen Photogramme Man Rays wirken dagegen vieldeutig-abstrakt. Seit dem Jahre 1921 legte er alltägliche plastische Gebilde auf Fotopapier und erzeugte durch deren Schattenprojektionen räumliche Wirkungen(”Rayogramme”). Wie Schad entmaterialisierte Moholy- Nagy seine Collagen aus aufgelegten Stoff- und Papierstreifen zu durchscheinenden texturierten Heiligkeitsstufungen. Später erreichen die zuvor konstruktiv angeordneten Elemente durch die Einführung eines schwarzen Grundes eine abstrakte- räumliche Wirkung. In den 20er Jahren gewann das Photogramm, vermutlich vor allem seiner experimentell- laboratoriumsmäßigen Herstellungform und der damit verbundenen Vorstellung der Nähe zur Wissenschaft (”Fotografie ohne Kamera”), weite Verbreitung. Bei Moholy- Nagy, Oscar Nerlinger, Hirschfeld- Mack, deren “Lichtgestaltung” das Licht als konkreten Stoff einsetzen, zeigt sich die Nähe zur Foto- Montage. Oscar Nerlinger läßt bewegliche Lichtquellen über die Fotoplatte ziehen, Umbo arbeitet mit transparenten Schablonen, mit denen er das Fotopapier bedeckt und eine transparente Zeichnung erhält. In den 55er Jahren verwandten Künstler das Photogramm als bevorzugtes Medium zur Darstellung linearer “Raumkurven”: Gravenhorst, Heidersberger (”Rythmographie”), Peter Keetmann (”Schwingungsformen”).

Pinselzeichnung

Die spezifischen Möglichkeiten der Pinselzeichnung, ihre Vermittlung zwischen den Polen von Zeichnen und Malen, verleihen ihr den besonderen Reiz und die gleichbleibende Bedeutung. Sie vereint die Vorzüge der Federzeichnung, präzise Linien zu zeichnen, mit den malerisch klecksigen Effekten des Pinsels. Entsprechend mannigfaltig sind ihre Kombinationsmöglichkeiten – sie kann zusammen mit Feder oder Kreide verwandt werden mit dem Ergebnis plastisch- reliefhafter oder impressionistischer Wirkung. Je nach Verwendung von Pinseln mit harten oder weichen Haaren und dunkleren oder hellen Tinten kann der graphische Effekt variiert werden. Dabei ist die Aufdrucksspanne – etwa der Tuschezeichnung – größer als die der reinen Federzeichnung – sie reicht von phantastisch- expressiv (Victor Hugo, Kokoschka, Hegenbarth) bis zu ornamental eigenwertig (Alechinsky, Chilida) wobei letzterer Aspekt häufig im Zusammenhang mit der Anlehnung an die ostasiatische Tuschmalerei zu sehen ist (Julius Bissier, Tobey, Soulages, Zao Wou Ki).

Prägedruck (Prägung)

Reliefartiger Druck auf Papier, Karton, Pappe, Leinen, Leder, Kunstoff usw. Die erhabene oder vertiefte Prägung wird mit einer gravierten oder geätzten Platte oder mit Drucktypen auf Druckmaschinen mit oder ohne Farbübertragung ausgeführt (Blinddruck). Da der Prägedruck von allen Druckverfahren die stärkste Druckspannung erfordert, benötigt man Prägepressen mit starker Druckspannung. Seit den 50er Jahren wurden die Möglichkeiten des Prägedrucks im Zusammenhang mit der Untersuchung von Materialbeschaffenheit und –wirkung des Papiers künstlerisch verstärkt genutzt. Dabei wird der Licht- Schatten- Gegensatz der reliefierten Oberfläche als graphisches Gestaltungsmittel eingesetzt. Etienne Hajdu schuf mit den seit 1957 entstandenen, aus geschnittenen Prägestempeln (”Estampilles”) hergestellten Prägedrucken graphische Pendants zu seinen zeichenhaften Reliefkompositionen. Durch Verwendung texturierter, schwarz getönter Papiere werden zusätzlich Effekte erschlossen. Für die ZERO- Künstler Mack und Uecker dient die plastisch strukturierte Oberfläche von Papier oder Metallfolie als optischer Widerstand zur Sichtbarmachung des Lichts bzw. seiner “Strukturierung” in Entsprechung zu ihren “Lichtreliefs”. Serielle Reliefstrukturen, die durch den Abdruck von Fundstücken (z.B. Nägel) oder von geätzten Prägestöcken (Zinkplatten) entstehen, erzeugen, je nach Beleuchtungswinkel, unterschiedliche Lichtstrukturen. Bei den Prägedrucken von Rolf Nesch, Dieter Rot oder Horst Antes wird die gegenständliche Wirkung der graphischen Motive gesteigert bzw. suggeriert die plastische Wirkung der Prägung – wie etwa bei Roy Lichtenstein – eine Vergegenständlichung der Zeichnung.

Punktiertechnik (Englische Punktiermanier)

Die zuerst von Ján Bijlaert, Amsterdam, angewandte Technik wurde von dem Engländer William Wyme Ryland in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts in England eingeführt. Wie beim Linienstich mit dem Grabstichel die Tonflächen der Zeichnung in Liniensysteme umgesetzt werden, so erzeugt der Stecher bei der Punktiermanier die Tonstufen durch Systeme von Punkten – ähnlich den Rasterpunkten moderner Buchdruck- Klischees. Die Punkte werden mit verschiedenen Sticheln in die blanke Platte eingestochen oder mit Stahlstift oder Punzenhammer eingeschlagen. In diesem langwierigen Verfahren brachten es namentlich der in England lebende Italiener Francesco Bartolozzi (Florenz 1727 – 1815 Lissabon) und in Deutschland der Mannheimer Heinrich Sintzenich zu besondere Fertigkeit.

Radierung

Vom eigentlichen Kupferstich unterscheidet sich die Radierung dadurch, daß die Linien der Zeichnung nicht mit dem Grabstichel, sondern durch Einwirkung einer Säure in die Platte eingetieft werden. Die Kupferplatte wird mit dem gegen Säure unempfindlichen Ätzgrund (Zusammensetzung aus Wachs, Asphalt, Harz) überzogen und angerußt. In dieser Deckschicht läßt sich leicht mit der Radiernadel zeichnen, wobei die Linien kupferglänzend auf schwarzem Grund erscheinen. Wird die Platte der Säure ausgesetzt (verdünnte Salpetersäure, Eisenchlorid), ätzt die Säure die Zeichnung in die Kupferplatte ein, während die von dem Ätzgrund bedeckten Flächen der Platte nicht angegriffen werden. Verschiedene Strichtiefen lassen sich durch verschieden langes Ätzen erzielen. Um die weitere Einwirkung der Säure auf die schwächeren Strichlagen zu verhindern, werden diese mit Asphaltlack abgedeckt. Der Abdruck der fertig geätzten Platte geschieht auf die gleiche Weise wie beim Kupferstich. Das Ätzen der Zeichnung in Metallplatten zum Zwecke des Bilddruckes wurde wahrscheinlich in Süddeutschland um 1510 erfunden. Die ersten Drucke entstammen der Werkstatt des Daniel Hopfer in Augsburg und sind mit Eisenplatten ausgeführt.

Rötel

Das aus farbiger gewonnene Material (Rotstein, rote Kreide, armenische Erde) ist von weicher Konsistenz. Durch unterschiedliche Druckstärke läßt sich die Dichte des Strichs differenzieren, Wischer ermöglichen das Tönen von Körperpartien. Der Rötel kann aber auch naß mit dem Pinsel laviert werden. Nach künstlerischen Höhepunkten im 16./17. Jahrhundert (Leonardo, Correggio, Rubens) und im 18. Jahrhundert (Watteau), ließen die klassizistisch- linearen Bestrebungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Technik stark in den Hintergrund treten. Dennoch hat sich das Material seitdem immer wieder im Zusammenhang mit dem Thema des Menschen behaupten können (Manet, Bonnard, Maillol, Kokoschka). Vor allem die Aktzeichnung blieb seine Domäne (Manet, Marées).

Schabkunst (Mezzotinto; Schwarzkunst)

Das Schabverfahren ist die älteste Flächentechnik des Tiefdrucks, erfunden von dem Hessischen Obrist- Wachtmeister Ludwig von Siegen (Sechten b. Keldenich/Rhld. 1609 – 1680 Wolfenbüttel). Sein erstes Schabkunstblatt (1642/43) ist ein Bildnis der Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen. Namentlich die englischen Graphiker des 18. Jahrhunderts bevorzugten die Schabtechnik und entwickelten sie zu hoher Blüte. In Frankreich wird im Anfang des 18. Jahrhunderts der Farbdruck mit mehreren Platten gefördert; vor allem durch den Deutschen Jacob Christoffel Leblon (Jacques Christophe Le Blon, Frankfurt/ M. 1667 – 1741 Paris), der 1704 die ersten Versuche in der “Le Blon´schen Manier in bunten Farben” machte. Er druckte zunächst mit 3 Platten (Gelb- Blau- Rotplatte) entsprechend der Farbentheorie Newtons, dass alle Farben Mischungen der Grundfarbe Gelb, Rot, Blau seien. Bei späteren Drucken wurde eine Schwarzplatte als vierte Druckplatte benutzt. Mit einem Granierstahl, einem wiegenmesserartigen, gezahnten Werkzeug, wird die ganze Fläche der Druckplatte aufgerauht (graniert), so dass ihr Abdruck einen gleichmäßigen dunklen Ton ergeben würde. Durch Schaben und Glätten mit dem Schaber lassen sich der Plattenton aufhellen und Lichter durch Glätten mit dem Polierstahl erzielen. Das Bild wird mit dem Schaber von dunkel nach hell aus dem gerauhten Grund herausgearbeitet. Das Schabverfahren ermöglicht weiche, malerische Übergänge. Die Schabkunstplatte lässt ungefähr 100 – 150 gute Drucke zu.

Schablonendruck

Vervielfältigungsverfahren unter Verwendung einer Schablone aus Seidenpapier, welche mit einer farbundurchlässigen Schicht versehen ist. Die Schablone oder Matrize wird mit Radiernadel oder Kugelschreiber bezeichnet. Beim Druck schließlich wird die Farbe durch die Schablone auf das Papier gepresst.

Sepia

Pigment für Wasserfarbe und Tusche, gewonnen aus dem eingetrockneten Inhalt des Beutels des Tintenfisches, bereits von Plinius erwähnt, von dem Dresdner C.J.J. Seydelmann (Dresden 1750 – 1829 Dresden) für künstlerische Zwecke brauchbar gemacht. Wegen seiner leicht variierbaren Tonigkeit von den Klassizisten und Romantikern als Mittel zur Lavierung benutzt.

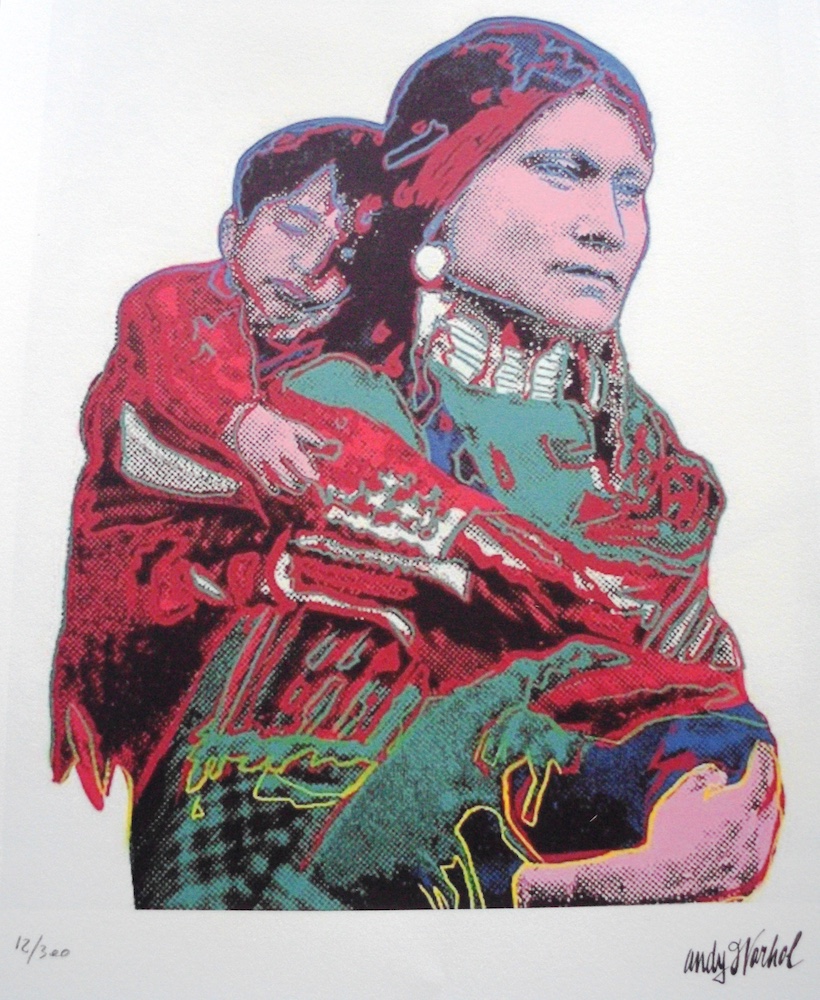

Siebdruck (Serigraphie, Seidendruck)

Streng genommen ist der Siebdruck kein Druckverfahren, sofern man darunter die traditionellen Techniken von Hoch-, Flach- und Tiefdruck versteht, sondern eine Art des “Schablonierens” (Abdeckverfahren), bei dem die Farbe (Siebdruckfarbe) mittels eines Gummirakels durch das in eine Rahmen gespannte Sieb (feinmaschiges Textil- oder neuerdings Nylongewebe) auf das Papier gepresst wird. Als Färberschablone in der Textilindustrie schon länger bekannt, wurde das Verfahren im 20. Jh. in Amerika zunächst zu werbegraphischen Zwecken (Plakate Ben Shahn) entwickelt, in Europa indes erst nach dem 2. Weltkrieg künstlerisch genutzt (Siebdruck von Willi Baumeister in Zusammenarbeit mit dem Drucker Poldi Domberger). Im Prinzip einfach zu handhaben, erkannten vor allem die Künstler der Stilrichtungen Pop- Art und Op- Art in den vielfältigen Varianten dieser Technik ein adäquates Medium für ihre flächigen Kompositionen bzw. Fotovorlagen verarbeitenden Darstellungen (Vasarely, Dewasne, Rauschenberg, Warhol). Die Form der Schablone bestimmt, was auf dem Papier druckt und nicht bedruckt (d.h. abgedeckt) werden soll (”Schablonieren”). Es gibt verschiedene Methoden, die Schablonen aufs Sieb zu bringen. Für die “Leimschablone” wird an jenen Partien des Siebes, die nicht drucken sollen, Die Gaze mit Leim oder einer anderen Emulsion bezeichnet, bemalt bzw. bestrichen. Bei der “Schnittschablone” wird die Form aus Papier oder anderen deckenden Materialien geschnitten und unter bzw. über das Sieb geklebt, so dass sie beim Durchpressen der Farbe die Flächenform freilässt (ornamentale Wirkung). Eine zerfließende Wirkung der Farbe lässt sich durch Besprühen des Siebs mit einer deckenden Emulsion, auftragen mit Hilfe einer Sprühdose, erzielen (”Schellackschablone”). Ähnlich wie bei der Lithographie kann man auf dem Sieb mit einer wasserabweisenden fettigen Kreide zeichnen. Wenn das Sieb mit wasserlöslichem Leim bestrichen wird, haftet dieser nicht auf der Zeichnung. Nach dem Trocknen wird die Zeichnung mit Terpentin oder Benzin ausgewaschen (”Auswaschschablone”). An den freigelegten Stellen kann die Farbe das Sieb durchdringen. Für die “Fotoschablone” wird das Sieb mit einer lichtempfindlichen Emulsion bestrichen und unter einem fotografischen Diapositiv belichtet. Beim Entwickeln verhärten sich die belichteten und lösen sich die unbelichteten Stellen. Diese lassen sich mit Wasser entfernen, so dass die Farbe hier das Sieb durchdringen kann.

Das Verfahren ist besonders geeignet für lineare Darstellungen und Vergrößerungen gerasterter Halbtonvorlagen (Pop- Art). Ferner kann die Fotoschablone direkt bezeichnet werden. Verschiedene Abwandlungen dieser Technik (z. B. “direkte” bzw. “indirekte” Herstellung der Druckform) sowie die Kombination verschiedener Verfahren (Mischtechnik des sog. “Linstead- Verfahrens”, das direkte Arbeit auf dem Sieb mit seiner fototechnischen Bearbeitung verbindet) sind möglich. Zu den Vorteilen der Siebdrucktechnik zählt die seitenrichtige Anlage der Zeichnung, ferner die Möglichkeit, fast beliebig viele Farbschichten übereinander zu drucken (für jede Farbe ein Sieb). Die Siebdruckfarbe ist von besonders satter Farbwirkung von teigig- pastoser Konsistenz. Farbmischungen, Lasuren, Kombination von deckenden und lasierenden Farben ermöglichen eine Vielzahl von Effekten (glänzend, matt usw.). Mitbestimmend für die farbige Erscheinung des Siebdrucks sind ferner die Form des Rakels und die Intensität des Auftrags der Farbe (Rakelzug) in manuellem oder maschinellem Verfahren (Siebdruckmaschinen). Schließlich wird die farbige Wirkung des Siebdrucks durch die große Anzahl von Nuancen handelsüblicher Farben mitbeeinflusst.

Signatur

Zeichen des Künstlers bzw. des Entwerfers. Die Signatur kann den vollen Namen, eine Abkürzung, das Monogramm oder ein Zeichen enthalten. Handsignierung der Graphik ist erst seit dem späterem 19. Jh. üblich. Früher wurden die Künstlermonogramme in die Darstellung hineinkomponiert. Druckgraphik, die die Werke anderer Künstler reproduziert, trägt im allgemeinen den Namen des Künstlers und den Namen des Stechers. Auf der linken Seite unter der Zeichnung steht der Name des Malers mit den Abkürzungen pinx. für lateinisch pinxit (hat es gemalt), del. für lateinisch delineavit (hat es erfunden). Auf der rechten Seite steht der Name des Stechers mit Abkürzungen wie sc. für lateinisch sculpsit (hat es gestochen), inc. für lateinisch incidit (hat es geschnitten) oder fec. für lateinisch fecit (hat es gemacht). Lithographien tragen häufig die Signatur des Künstlers auf dem Stein (Daumier). Außer dieser mitgedruckten Signatur ist heute eine handschriftliche Signatur gebräuchlich. Sogar Plakate werden signiert, um ihren Verkaufswert zu erhöhen.

Silberstift

In der Wirkung einem harten Bleistift vergleichbares Zeichengerät. Das Papier wurde mit Knochenasche, später auch mit Gips, grundiert, um den Strich des Metallstifts anzunehmen, der als zarte graue Linie auf dem häufig getönten Grund erscheint, später aber bräunt. Entsprach der feine, edle, gleichmäßig starke Strich dieser Technik der verfeinerten Kultur des Spätmittelalters bzw. der ausklingelnden Gotik im Norden (Petrus Christus, Dürer) und italienischen Frührenaissance, so verlor sich der Gebrauch des Silberstifts mit der seit dem 16. Jahrhunderts erfolgten Wendung zu einer direkten Form der unmittelbar und plastisch erfassten Darstellung der sichtbaren Wirklichkeit, anstelle des vom Silberstift erzeugten zerbrechlich wirkenden Liniengespinstes. Erst im 18. Jahrhundert wurde der Silberstift für Bildnisse (Anton Graff, Winterthur 1736 – 1813 Dresden) wiederverwandt. Im 19. Jahrhundert leiteten die Präraffaeliten (William Strang, Sir Frederic Leighton) eine Renaissance der klassizistisch strengen Metallstiftzeichnung auf farbigem Grund ein. Aber Alphonse Legros (Dijon 1837 – 1911 Watford) war ihr stärkster künstlerischer Exponent dieses Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert bedienten sich des Silberstifts u.a. Bildhauer der figurativ- manieristischen Richtung (Walter Pichler, Edgar Augustin, Joachim Schmettau).

Spritztechnik (Flachdruck, Lithographie)

Um in der Lithographie gepunktete Halbtonflächen ähnlich wie bei der Aquatinta zu erreichen, wird die Lithotusche mit Bürste oder Sieb auf den Untergrund gespritzt oder gesprüht. Im allgemeinen wird die Spritztechnik in Verbindung mit der Pinsellithographie, oft auch in Verbindung mit der Aussprengtechnik (mit Zuckerwasserlösung beim Flach- bzw. Tiefdruck, mit fetthaltiger Kreide beim Siebdruck) angewendet.

Steingravur

Tiefdruck- und Flachdruckverfahren mittels Lithographiestein. Der Stein wird mit fettabstoßendem Kleesalz poliert, dann mit der Radiernadel oder dem Gravierdiamant bezeichnet. Wenn dann die Oberfläche des Steins mit einem Tampon eingefärbt wird, stößt die angefeuchtete Oberfläche die Farbe ab, während sie in den gravierten Stellen haftet. Anfänglich zum Druck von Firmenetiketten, Briefbogen u.ä. angewendet, wurde das Verfahren neuerdings auch von Künstlern (Gerhard Altenbourg) benutzt.

Stein- oder Naturkreide

Aus Tonschiefer gefertigtes, relativ hartes Material, dessen Strich von Braungrau bis Tiefschwarz reicht. Bis ins 19. Jahrhundert bevorzugtes Zeichenmittel. Die Masse wurde in vierkantige Stengel zersägt. Um das harte Material leichter zeichenbar zu machen, befeuchtete man die Spitze oder wandte andere Prozeduren an (Lagerung in feuchten Kellern).

Durch Kombinationen von Kreide mit Rötel bzw. Feder oder durch die Verwendung von Tonpapieren erweiterte man die malerischen Effekte des Materials (Rubens, Rembrandt).

Tusche

Die China- Tusche (schwarze Tusche), in China aus Kiefernruß und mit Knochenleim gebunden, seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. In Gebrauch, wurde früher in Form von festen Stäben aus Ölruß und Bindemittel in den Handel gebracht. Heute sind es meist feste Tuschesteine, die vor Gebrauch auf dem Reibstein mit Wasser angerieben werden. Die modernen Tuschen sind nicht mehr von den herkömmlichen Grundstoffen Ruß und Kohle abhängig, behalten indes die bekannten Eigenschaften: Sie trocknen wasserunlöslich und ergeben einen deckenden Strich.

Vernis mou (Durchdrückverfahren)

Die Kupfer- oder Zinkplatte wird mit dem nicht festauftrocknenden sogenannten Weichgrund überzogen. Ein körniges Zeichenpapierblatt wird auf die so präparierte Platte gedeckt. Unter verhältnismäßig starkem Druck zeichnet der Künstler auf dem Papier. Beim Abheben des Blattes bleibt der weiche Ätzgrund teilweise an der Rückseite der Zeichnung haften. An den Stellen, wo der Ätzgrund verletzt ist, wird die Platte von der Säure angegriffen. Der Abdruck hat den Charakter von Kohle- oder Kreideton. Die Durchdrücktechnik wird meistens in Verbindung mit anderen Radierverfahren angewandt (Leopold von Kalckreuth, Käthe Kollwitz).

Zinkätzung

Manuelles Verfahren zur Herstellung einer Hochdruckform, bei dem die Zeichnung mit einer säurefesten Flüssigkeit (z.B. Asphaltlack) direkt auf die Metallplatte (Zink) aufgetragen wird. Die freistehenden Metallteil werden dann mit Salpetersäure geätzt, so dass die Zeichnung erhaben stehen bleibt. Von William Blake (London 1757 – 1827 London) häufig verwandtes Verfahren, neuerdings auch von Heinz Mack und Horst Antes.

Zustandsdruck

Bestimmte Fassung einer druckgraphischen Arbeit (Zustand, franz. Etat), die vom Künstler als vollwertiger Zwischenzustand angesehen wird, von der eventuell kleinere Auflagen ausgedruckt werden. Die Platten werden später überarbeitet, u. U. werden von anderen Varianten ebenfalls kleinere Auflagen gedruckt.

Auszug aus "Tönnies Antiquitäten-Almanach", ISBN: 3-980 196-0-7